能代市立図書館(秋田県)―学校連携―

地域の子どもたちと共に歩む、つながる図書館

所在地:〒018-0842 秋田県能代市追分町4-26

(能代市文化会館敷地内)

電話 :0185-54-1114

E-mail:l.noshiro@dune.ocn.ne.jp

HP :https://www.lics-saas.nexs-service.jp/noshiro/

事業計画

(「平成28年度能代市の教育」から、重点目標を引用)

(1)図書館資料の充実のため、図書の収集・整理・保存、 郷土資料や生活に役立つ資料の収集を図るとともに、 特色ある蔵書づくり(「木、宇宙に関するコーナー」) を推進する。

(2)図書館サービスの充実や他の公共図書館等の関係機 関と連携を図り、学習機会の提供と利用者の拡大に努める。

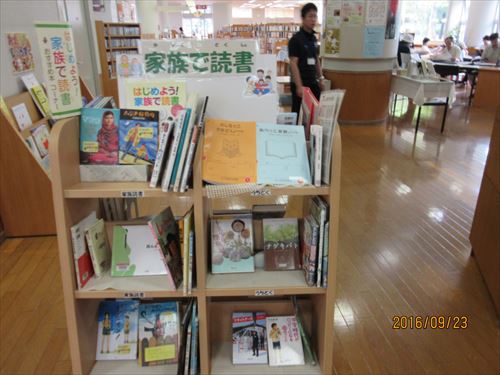

(3)子どもの読書活動を推進するため、児童図書や家読をはじめとする各種活動の充実を図り、学校や 地域との連携・支援に努める。

(4)図書館ボランティアと連携し、各種サービス活動の充実に努める。

(5)指定管理者と連携し、利用者へのサービス向上を 図るとともに、施設の環境整備に努める。

原さん(業務責任者)

(右から)

図書基本情報

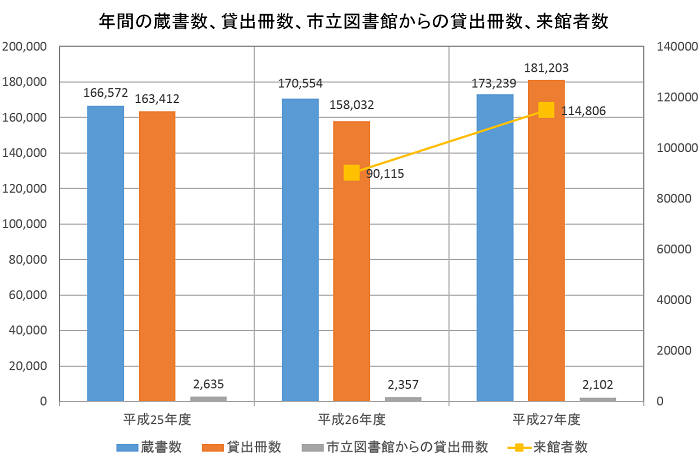

学校への過去3ヶ年の平均貸出冊数は2,365冊であり、財政的効果として430万円に相当する。

(全国学校図書館協会調べ 平成27年度平均購入図書単価 小中学校1800円/冊)

能代市と市立図書館

能代市は2006年3月21日、 旧・能代市と二ツ井町が合併し、新・能代市として発足。面積は427 平方キロメートルで秋田県沿岸北部に位置し、人口は約5.5 万人余りである。市内には、市立図書館のほかに、公民館図書室1館があり、小学校は12校、中学校7校、高校5校、特別支援学校1校がある。

市では子ども読書推進計画を策定し、平成27年より5ヶ年計画で事業を開始。関係する機関をあげて連携・推進しており、市立図書館はその中心的な役割を担っている。

参考

また、市立図書館は平成18年度、文部科学省が行っている「子どもの読書活動優良実践図書館」の大臣表彰を受賞。平成27年度からは指定管理者制度を導入しTRCに運営委託。長年、この地にて子どもたちの読書活動を支援し、「読書のまち・能代」の中核となってきた。

学校連携、これまでの歩み

~平成20年度

小中学校単独で、学校司書(図書支援員)を配置。(配置可能な学校のみ)

平成21年度~平成23年度

平成21年から3ヶ年にわたって、秋田県教育委員会は「子ども読書夢プラン事業」にて採用された司書有資格者を能代市に派遣、配置し、図書スキルの移転と人材の育成を図る。

平成24年度~現在

市の単独事業と学校司書(図書館支援員)を逐次、配置し、学校図書館の環境を整備。現在16名で全校をカバー(小規模校は兼務)。図書館からの配本は、平成24年度より開始した。

平成27年度~

「能代市子ども読書推進計画」がスタート。計画に沿って、活動を推進している。

図書館に専任の”学校・地域連携スタッフ”を配置し、小中学校の司書教諭や学校司書(図書支援員)との連携にあたる。また、人的なリレーションも生かして、地域の高校にも活動を拡大。子どもたちと「つなげる つながる図書館」を目指す。

具体的な活動内容

図書館と学校の連携は「能代市子ども読書推進計画」に重要な施策として述べられている。図書館は学校とともに、推進役の両輪を担っている。

館長及び”学校・地域連携スタッフ”の小野さんに具体的な活動内容を伺った。

小野さんは、県立高校や県立図書館などに長らく勤務された後に、市立図書館にて活動されている。

1.小中学校との連携

選書は図書館に一任されるケース(おまかせ的な選書)とテーマに沿うケース(委任的な選書)があり、FAXにて依頼を受け付けている。配本(貸出図書の運送)は職員自ら車を運転し、学校へ届けている。小学校は12校に全校配本している。中学校は今年度から要望によって始めた。配本サイクルは受入れ先の学校によって異なるが、概ね半年に一度であり、貸出冊数は50冊~100冊/一回である。また、児童・生徒自ら図書館に出向き、選書も行っている。

配本時や随時の学校訪問では学校との意見交換を行い、ニーズの把握やコミュニケーション向上を図っている。また、随時秋田県立図書館からも本を借り受け、学校からの要望に可能な限り答えている。

教育委員会の主催で、司書教諭や学校司書(図書支援員)向けに研修会を年2回実施している。昨年度は秋田県立図書館から講師を招き、棚のレイアウト変更や本の展示などのワークショップを実施。今年度は自前で開催し、人材の育成を図っている。また、学校司書(図書支援員)やPTA、保護者からの要望により、本の修理講座も開催した。図書館スタッフが講師を務め、小学校を会場に行われた。

2.高校との連携

能代高校をはじめ、市内の高校とは交流が盛んである。

高校からの依頼により、新たに、”POP作り”講座を開催した。高校で美術教科を担当した経験のあるスタッフも加わり、充実した講師陣となっている。また、ビブリオバトルの開催や図書館インターンシップ受入れなども行っている。さらに高校の文化活動も支援している。新たな試みとして、高校の図書委員が中心となって、文芸部、放送部、吹奏楽部がコラボして発表する場を提供し、市民との交流を行っていく予定である。

3.地域との連携

俳句大会は今年56回目を数える、図書館主催の伝統あるイベントで、図書館が会場である。昨年度までは一般市民の参加であったが、今年から高校生もエントリー。高校生の感性豊かな作風が大会に新たな境地を加えた。(「高校生の部」なるものはなく、一般の部とし審査・表彰される。)

能代は「木(すぎ)」と「宇宙(ロケット)」のまちでもある。木を多用した書棚や特設コ-ナ-,宇宙に飛び立つ手作り飛行船の制作、展示などなど。さまざまな市民活動のようすが、ここ図書館からを発信されている。

*能代市には秋田県立大学木材高度加工研究所とJAXA(独立行政法人宇宙航空開発研究機構)能代ロケット実験場がある。

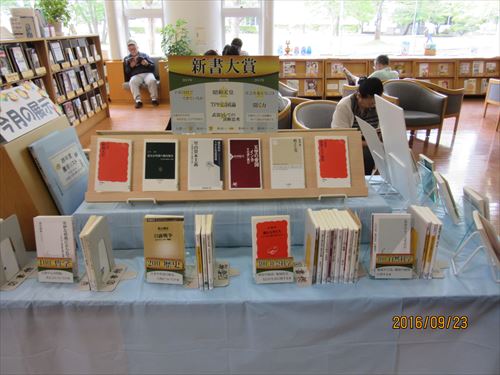

図書館紹介

図書館内部の様子を紹介

取材後記

ビジネス用語でよく使われるヨコ文字「シームレス」。時に「ボーダーレス」とも言われ、組織や役割の境界を越え、望ましい効果を得ることを指す。能代市の図書館活動では、関係する人たちがつながって動いている。そしてこれからも、学校の先生、司書の方々、地域のボランティア、教育委員会の人々等が築き上げてきた人のつながりで「つながる読書」の歴史を作っていく。当たり前のように、自然に。

図書館は木材が随所に使われ、木のぬくもり、温かみで和む。能代は木都と呼ばれ、秋田杉の集散地でもあった。近年、不振が続いた林業。しかし、明るい光が見え始めた。「里山資本主義」という本がある。2014年の新書大賞を受賞し、”地域活性化”で盛んに引用されている。さまざまな意見はあるが、この本の中で岡山県真庭市の木材会社が紹介されている。会社は木材の新たな利活用に取り組み、若者を集めて中国山地のまちを元気にしている。CLTと呼ばれる強靭な板材の開発と高層建築物への利用(東京オリンピック新国立競技場にも採用を期待)、廃材を活用したバイオマス発電やペレット燃料などなど。木材は宝の山になりうる。お金中心の考えを少々ひねり、里山にあるものの価値と組み合わせることで、地域を元気にする取り組み。おすすめの一冊である。

(菅原)