紫波町図書館 館長 天野咲耶氏インタビュー

2024年10月に紫波町図書館に館長として着任された天野 咲耶さんにインタビューをさせていただきました。(取材:2024年11月5日)

天野 咲耶 氏(あまのさくや)

地域おこし協力隊として、2021年3月より岩手県紫波町へ移住。3年間、紫波町図書館の広報に携わり、2024年10月に紫波町図書館の館長に就任。作家としての著書に、『32歳。いきなり介護がやってきた。』(佼成出版社)などがある。

参考

note:絵はんこ作家が、図書館館長になった。

図書館に関わる前のイメージ

元々は東京にいらっしゃって、図書館とは直接関係のないお仕事をされていたのでしょうか。

天野:そうです。本が好きで、図書館や本屋があれば何となく入ってしまいますが、個人的に利用するだけでした。当時は図書館について深く考えることはなかったです。図書館といえば静かにしないといけない場所、本を借りに行ったりする場所といったイメージでした。そのため、初めて紫波町図書館に入った時に、「なんか全然雰囲気が違うな」と思いましたし、そもそも司書さんや図書館のスタッフの人と話すということが今までなかったので、それだけで図書館のイメージが変わりました。

東京で図書館を利用していた時はそういう経験はありませんでしたか?

天野:なかったですね。私の地元は東京都の中野区ですが、そこでの思い出は学生時代に勉強していたとか、母と行って本を借りたとか、他には紙芝居を読んでもらった、借りて読んだ等と曖昧な記憶しかありませんでした。図書館に前向きなイメージを持っていたかというと、そうではなかったです。必要だから行くという感じでした。

紫波町図書館が届けたい思い

紫波町図書館は、町に図書館がない状態から作られた図書館ですが、具体的にはどのような点が、他の図書館と違うと思われましたか?

天野:紫波町図書館は、コミュニケーションを凄く大事にしているというところが新鮮でした。張り紙などで禁止するのではなく、大きな声で喋っている人がいたら、司書さんが駆け寄ってさりげなく対応するとか、利用者さんひとりひとりと向き合う姿勢が素晴らしいところだと思いました。例えば、泣いている子がいたときに、「泣いちゃダメだよ」というのではなく、読み聞かせをするとか。図書館員の方々の思いを聞いたときに、これは図書館の理想形のひとつかと思いました。小さな図書館ほどやりやすいですが、大きい館でもできないことではないですよね。

図書館の建物とかハードの部分ではなくて、図書館員の意識の高さということですね。

天野:ちょっと赤ちゃんが泣いているとか、何か音がしたときにカウンターから出てくる図書館員の対応が本当に早いと思います。実際に館長になってから、市民の方と直接お話する機会も増えましたが、特にレファレンス・サービスについてお話ししてくれることが多いです。それは、当館の図書館員が、日常的にもすごく話しやすい雰囲気を持っていることもあるかもしれません。遠くからでもわざわざこの図書館にレファレンス相談に来ている方からも、お褒めの言葉をたくさんいただいているので、図書館員の思いが住民にちゃんと伝わりつつあるのではと思います。一方で、ふだんなかなか図書館へ足を運ぶ習慣のないかたと本の接点をどうつくっていくかなど、まだまだやれることもありそうです。

第三者目線で語る紫波町図書館の魅力

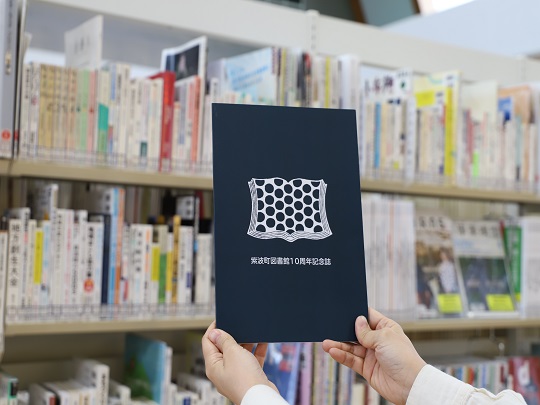

2022年の紫波町図書館10周年の際には、記念誌を作られていました。

天野:はい、10周年記念の8月31日のイベントで起きていたことも含めて、今までの10年間、図書館が実施してきたイベント、企画展示などの日々の積み重ねを冊子にまとめました。さらに「これが大事だよね」という点を形として示すことを図書館員と一緒に作ることができました。またそういうことが今後の私の一つの役割かと思っています。

どういう経緯で記念誌を作られたのでしょうか?

天野:私は、地域おこし協力隊に着任する時に、どのように町に貢献していくかについてプレゼンをしたのですが、町の要望とプレゼンの内容から、採用後は図書館の広報に携わること、町全体の広報にも携わることになりました。町の広報については、タウンプロモーションや、広報誌などを執筆したりして関わっていましたが、活動の軸としては紫波町図書館の広報が中心にありました。SNSのオフィシャルアカウントを開設し、館からのお知らせのほかに、”さくコラム”という名前で、利用者目線で気が付くことも発信していました。

さらに”note”については図書館のオフィシャルアカウントよりも自由に書きたかったので自分のブログの延長線のような形で記事を書きました。その結果、多くのみなさんに読んでいただけたので、良かったかなと思います。その中で紫波町図書館10周年に記念誌を作ることが決まり、私は編集作業に関わりながら、これまで書いた文章にイラストを添えたコラムも入れることになりました。

事務局:第三者視点で発信していたことに感銘を受けました。

天野:そういう視点は館長になっても忘れないようにしたいと思っています。あとは同時に、図書館員の働きやすさも大切な課題ではありますので、その点も意識していきたいと思っています。

「また来たいと思う」図書館を継続するために

天野館長が紫波町図書館の温かさを感じたのはいつごろでしたか。

天野:初めから何となく感じてはいましたが、特に、図書館の方とお話するようになってからですね。初対面でいきなり図書館員と話すことはハードルが高いですが、何回か通ううちに、そのハードルを図書館員の方から下げてもらえ、自然と関係が近づいていったように感じます。館長になった今はこの住民と図書館のハードルを下げる役割をしっかりと担っていきたいと思っています。同時に「また来たいと思う」図書館であるためには、書棚や選書が魅力的であることもベースとして必要なところだとも思っています。

紫波町図書館は様々な要素が組み合わさって、「また来たい図書館」になっていますね。

天野:紫波町図書館を愛してくれている様々な人たちに支えられている部分が凄く大きいと思います。理想的社会を図書館の中で体現するなんて今まで私の発想にはありませんでしたが、紫波町に来てから、願って実行していけば理想は実現できるのだと思えるようになりました。今は図書館の中でも町の中での活動でも、何か自分がやったことで影響を与えられている実感を得ています。紫波町にはこれまで町民活動の中で築きあげられたものがベースにあるため、図書館活動もいつも応援していただいていますし、図書館が受け入れてもらいやすい土壌があると思います。

天野:紫波町図書館で当たり前としてやっていることが、他の図書館では当たり前ではないというところもあるかなと思います。それを住民に気付いてもらいたいと思って地域おこし協力隊として、地元の学校への講演などで紫波町図書館の良さや魅力を話してきました。そうすることで、学校内でも改めて見学に行こうという流れが出来つつあります。生徒さんたちにももっと図書館を身近に感じてもらって、自由に使い倒していただきたいですね。

図書館の仕事をしてこなかった私ですが、図書館について知れば知るほど、改めてその役割や無限の可能性を強く感じています。図書館はこんな風に使えるんだとか、そういう基本的で大切なことを言い続けていきたいです。改めて図書館の意義を感じて、「図書館に行こう!」と思う人が増えるような実践と発信を重ねていくことが大事だと思っています。

最後に

天野さんが書かれたnoteが素敵なので、ぜひ紹介させてください。

天野:嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。

参考

本日はどうもありがとうございました。