皇學館大学附属図書館 ふみくら倶楽部

皇學館大学を訪れ、附属図書館とふみくら倶楽部の活動を取材させていただきました。(取材日:2024年9月17日)

皇學館大学附属図書館

皇學館大学附属図書館は、大学構内のもみじの並木を通り抜けた先にある3階建ての建物で、約46万冊の図書が所蔵されています。附属図書館職員の井上真美さんに館内の様子をご紹介いただきました。

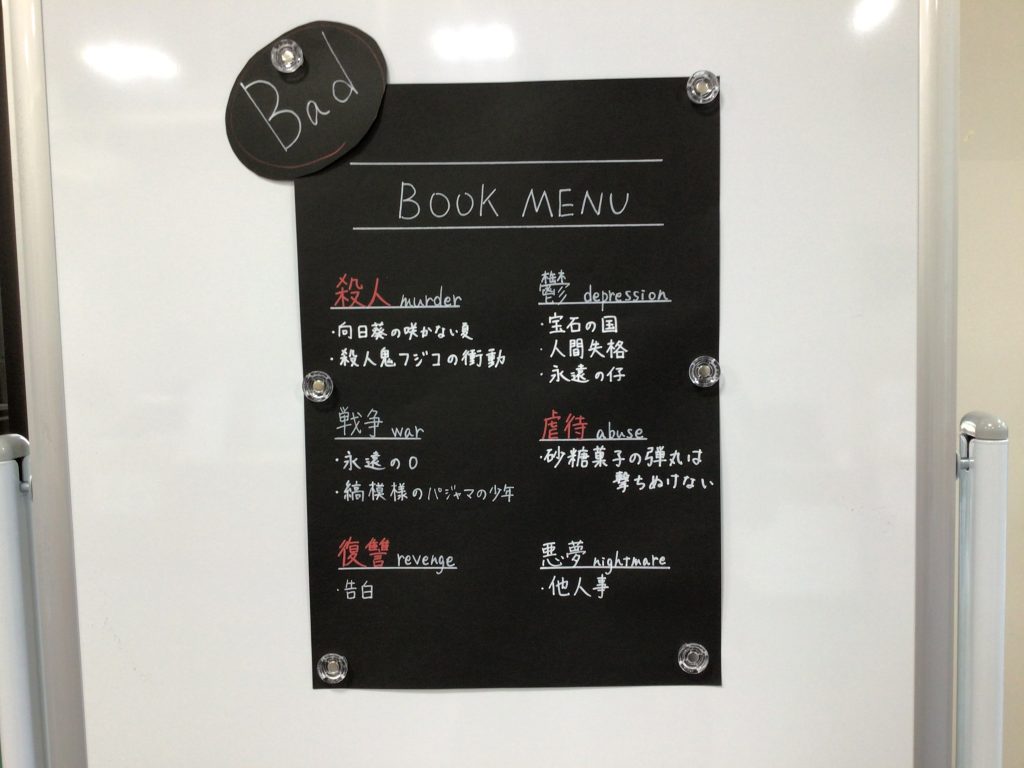

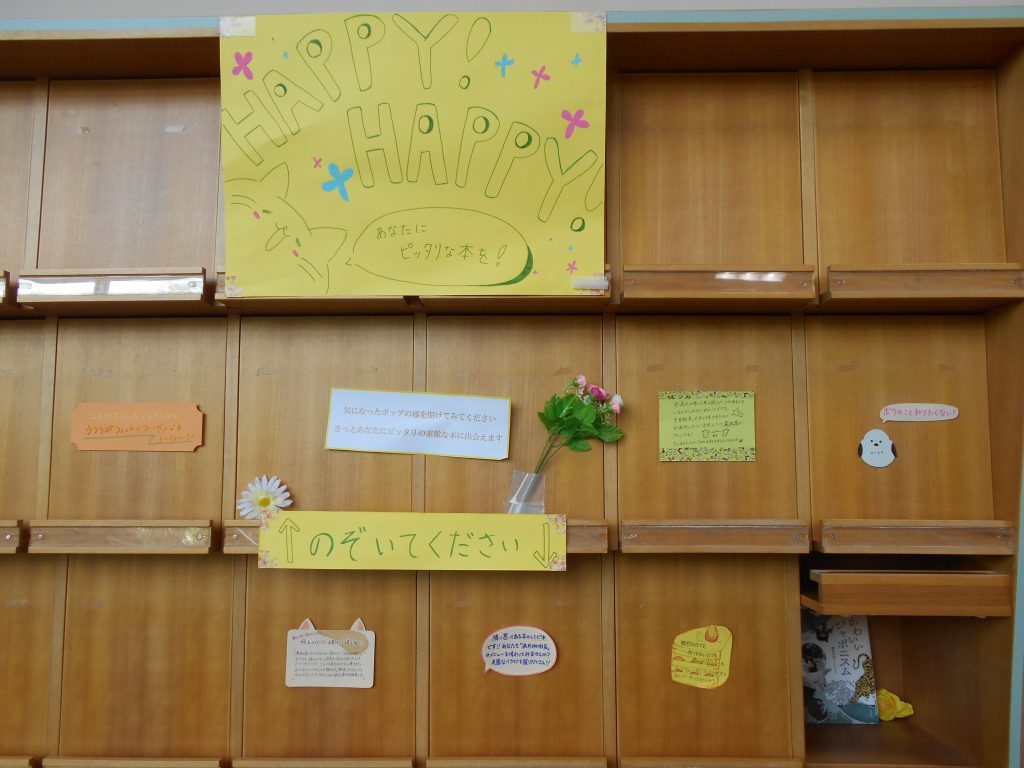

井上:1階ではふみくら倶楽部2年生が「HAPPY」と「Bad」2つの展示を行っています。入り口にある展示は「Bad 」で、救いのない本を集めています。ここで少し暗くなった気持ちを、後ろにある「HAPPY」という展示を見て、明るい気持ちになって図書館に入ってきてもらうように仕掛けています。

暗いテーマの本も大学生くらいの年の方には必要なテーマでしょうね。

井上:そうですね。実際に、「この本に出会えて良かった。この「Bad」の棚を作った人に感謝をしたい」と言いに来てくれた学生がいて、そういった場面に遭遇できたのは良かったなと思っています。

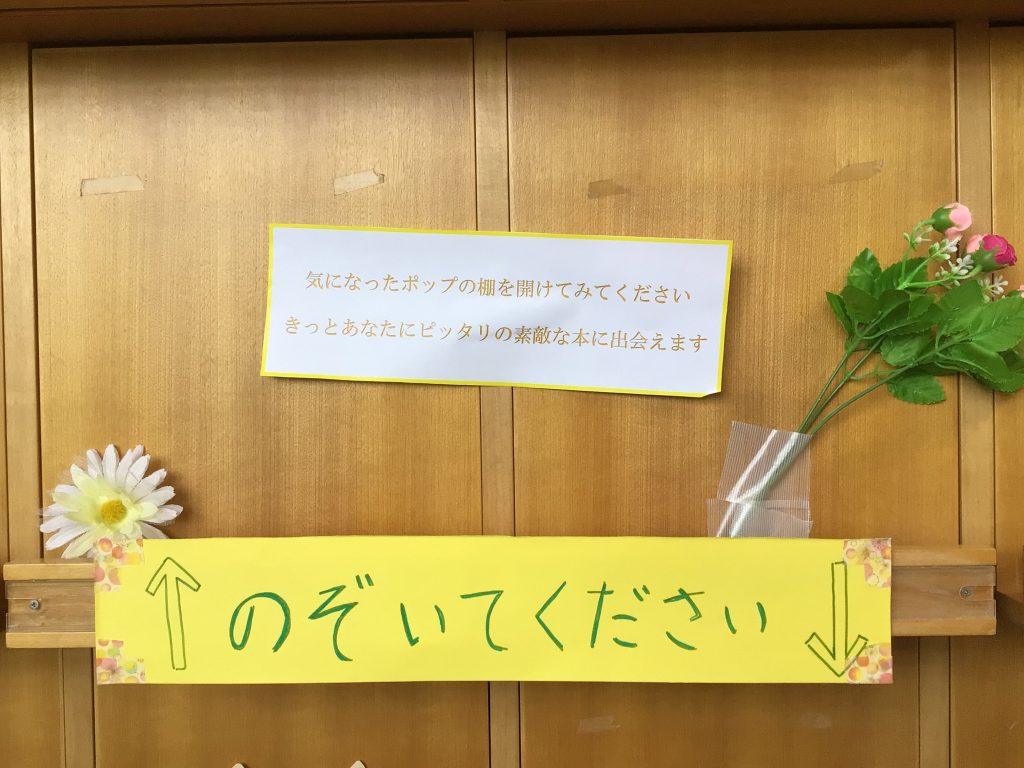

井上:こちらの雑誌棚を活用した「HAPPY」展示は、2階へ行くときに階段を上りながら見ることができる位置なので、この棚で展示をしたら面白いかなと。

中村:「雑誌棚をパカパカと開ける作業って結構面白いから、みんなに開けて楽しんでほしい」と企画した学生が言っていました。

井上:図書館内で行うこれらの展示は担当制にしていて、1階は2年生が、2階は3年生が担当しています。2か月交代で実施して、だいたい1年間でみんなが一度は展示企画を担当するようになっています。

井上:階段下のスペースは、卒業記念品で整備をしてもらえるという話になり、図書館カフェ化計画としてカウンターテーブルと椅子を新たに揃えてもらい、既存の家具もレイアウトを変え、飲食も可能としました。でも今は、カフェ利用というよりパソコンを使ってレポートを書いたり、のんびりしたり色々な形で利用されています。

西潟:カウンターテーブルにはコンセントが付いているのが推しポイントで、このコンセントもカウンターと椅子に合わせたデザインのものを揃えています。ちょっといい雰囲気な場所として使えるので、気に入っています。

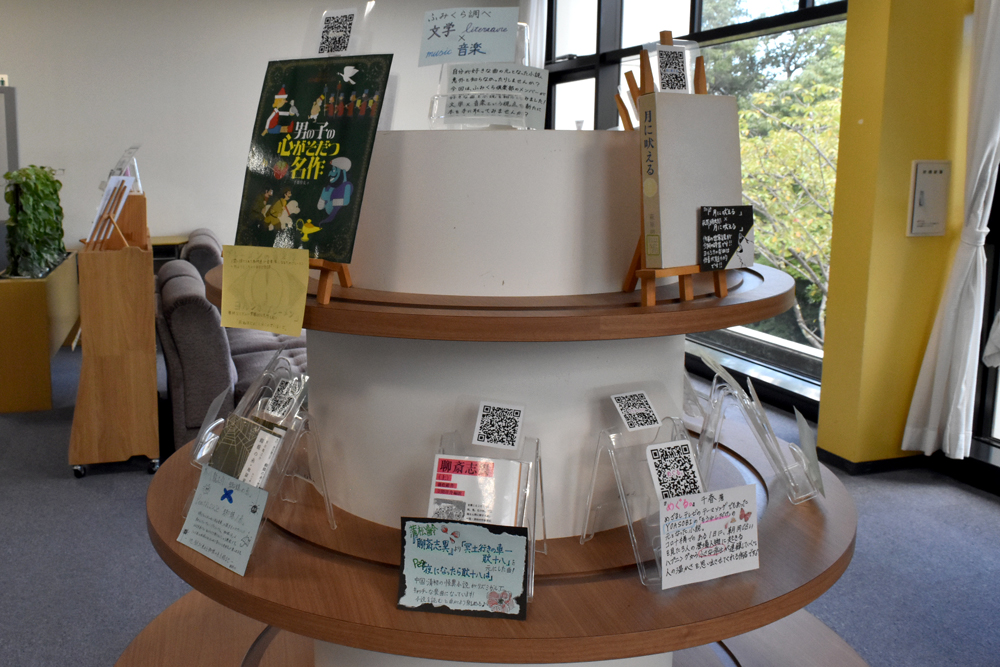

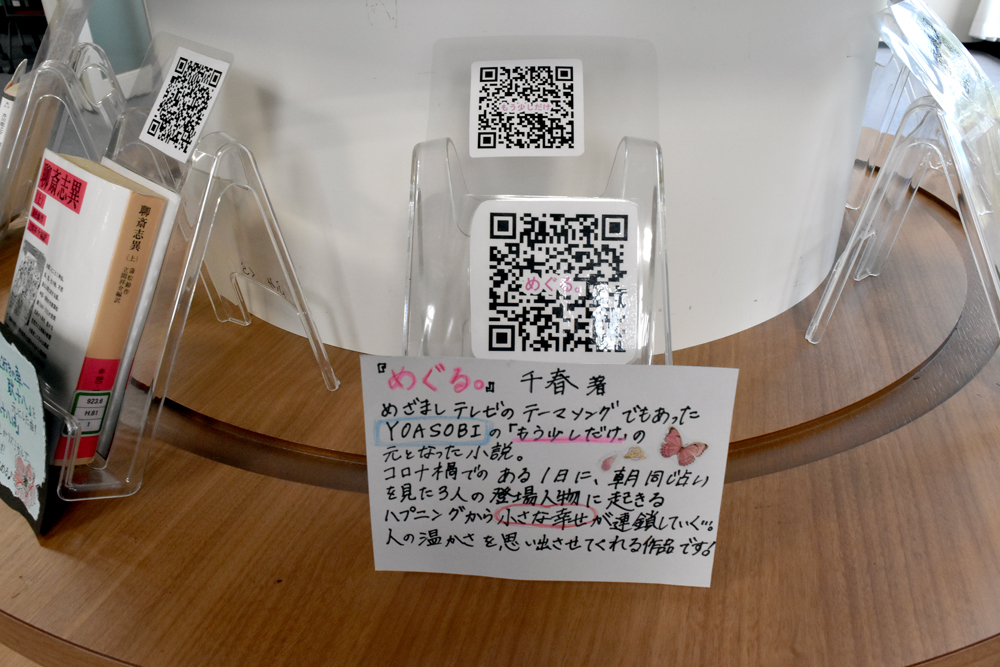

井上:2階ホールにある展示コーナーはふみくら倶楽部が展示を行う主な活動場所になります。3年生が2か月ごとに展示をするのですが、机を出したりパネルを出したりと、いろいろな形の展示を実施しています。今は、音楽と文学のメディアミックスの展示を行っていて、コードを読み込むと、YouTubeの音楽が聴けるようになっています。とても反響があり、ロングラン展示となりました。

文学作品をモチーフにした音楽があるんですね。読むきっかけにつながる面白い企画ですね。

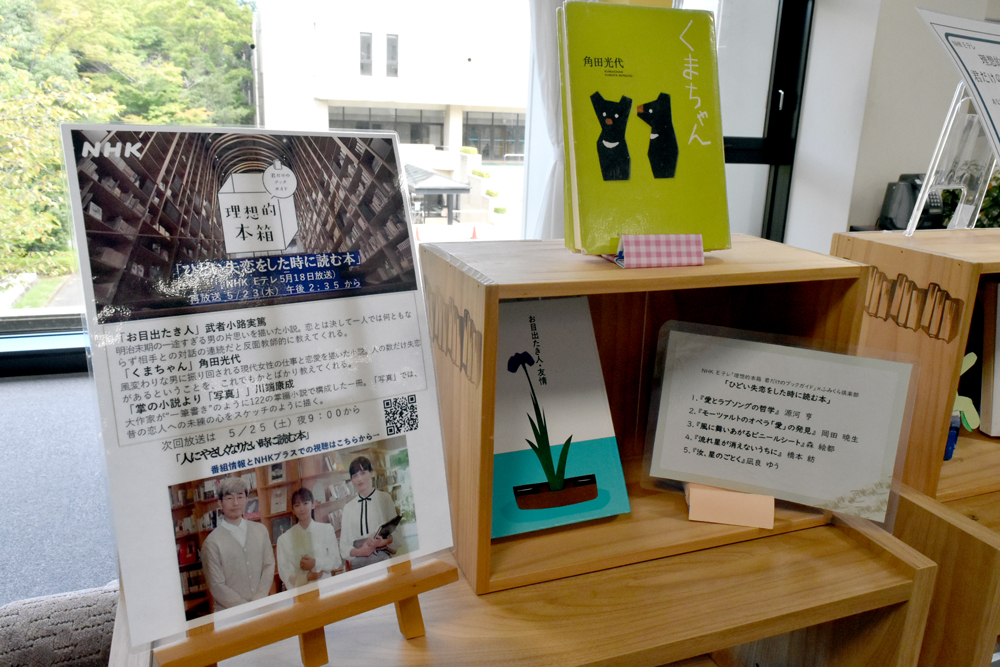

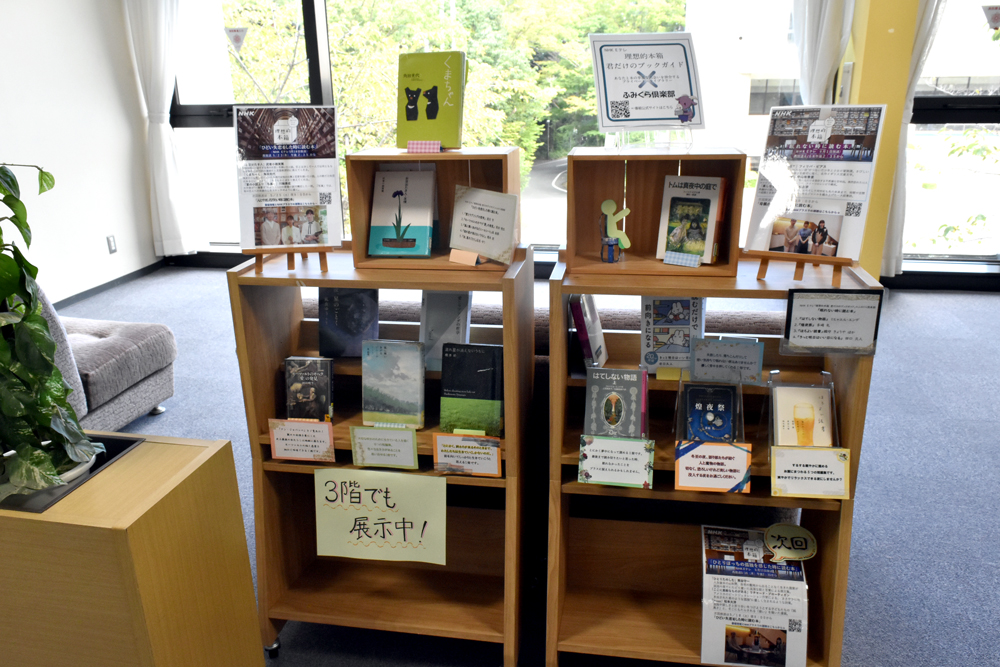

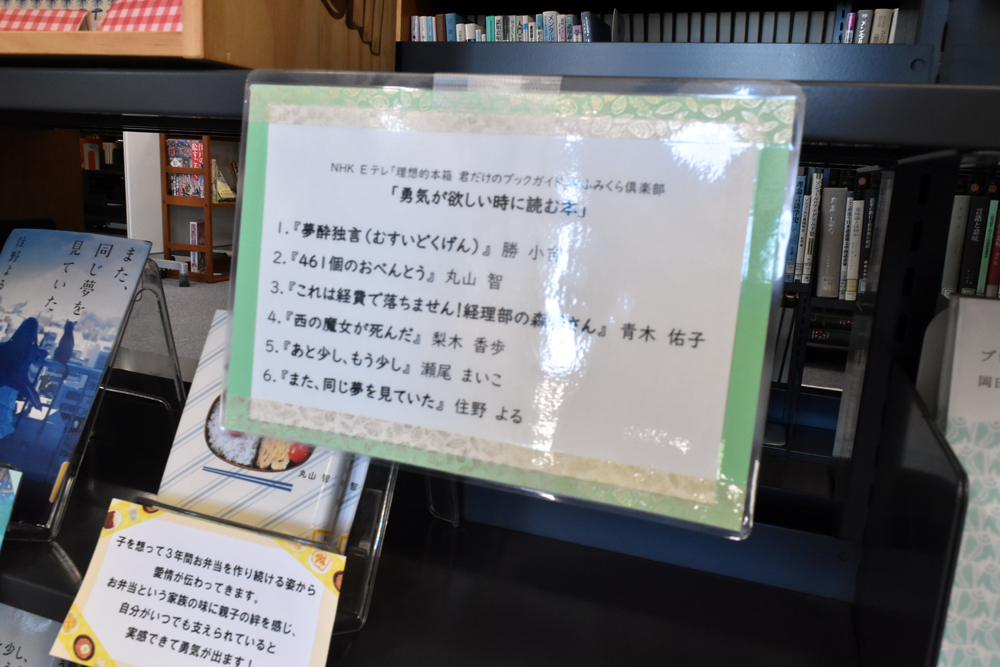

中村:展示コーナーの一角では、NHKの“理想的本箱”という番組内で紹介された本を箱に入れています。番組の最後に「理想的本箱に収蔵します」とおっしゃって終わるので、ちゃんと箱に入れて本を紹介しています。また、同じテーマで学生が選書をするとこういう本になります、ということで、私たちが選書した本も一緒に展示しています。

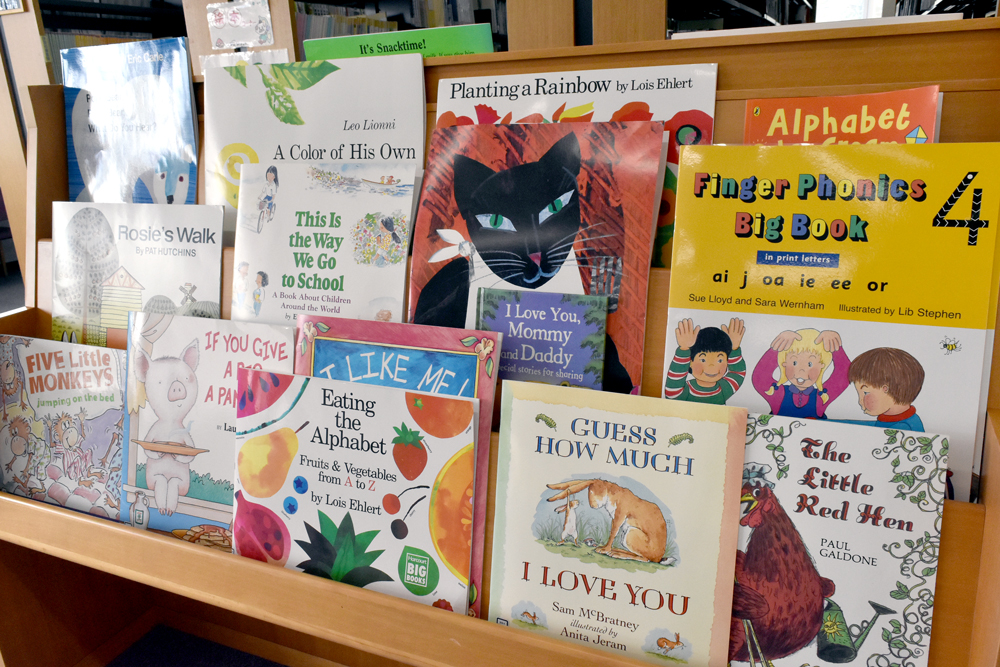

井上:つづいてラーニングコモンズです。ここは授業にも利用されるので、いろんな学生が使う場所になります。学修に必要な基礎的な図書だけではなく、英語学修のための多読用の本や、英語の漫画や絵本などがあります。

凄く英語の本が充実していますね。

井上:そうですね。英検支援として受験料の補助や二次試験に進んだ学生向けに先生と連携をして面接練習もここで行っています。

手厚いサポートで心強いですね。

井上:実はこれ、多読学修の褒章用にオリジナルで作った缶バッジです。10万語を読む毎にもらえます。

卵から鳥に…ちゃんとストーリーになっているんですね!

井上:そうなんです。缶バッジのフチには英語の格言もプリントしています。アイディアを出して、イラストの上手な方に書いてもらって作りました。まだ100万語達成した学生はいないので、達成する人が今後登場するか、楽しみです。

参考

後日、初の達成者がでました!

これだけ本が充実していたら挑戦しよう!という気持ちにもなりますね。

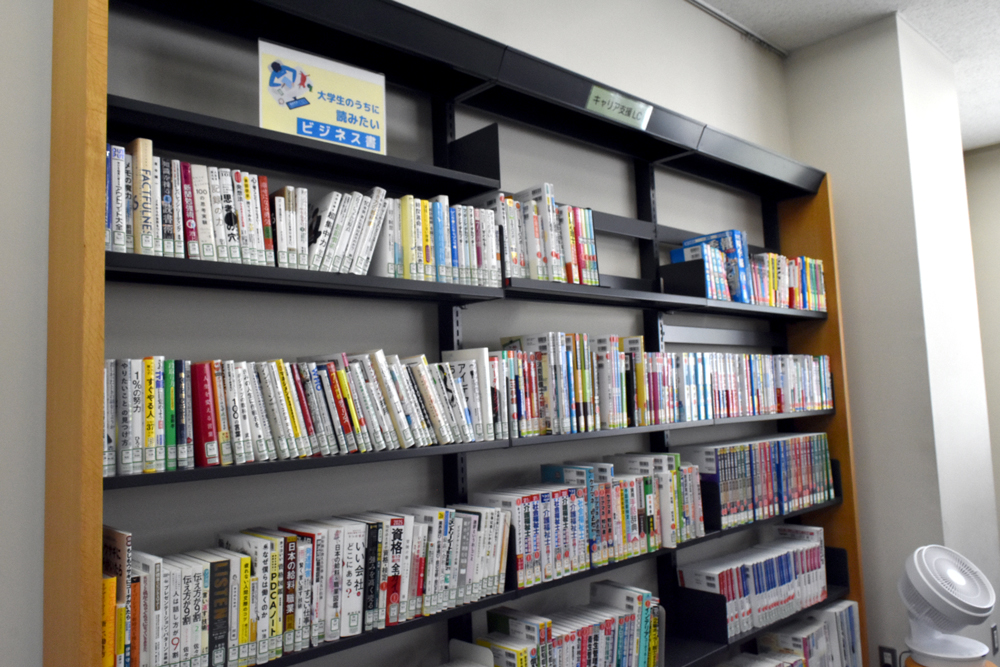

井上:他にも、学校教員や幼稚園教員・保育士を目指す学生もいるので、教材研究用の児童書や絵本なども置いています。大型絵本なども貸出しています。あとは、キャリア支援用の本なども置いていて、先生から紹介のあったビジネス書などは追加するようにしています。学生が受験可能な資格の参考書や問題集なども就職担当者と連携して可能な限り所蔵しています。ここでは中身をじっくり見てもらって、必要だと感じた本は実際に本屋で買ってもらうために資格の本は貸出禁止にしています。

確かに、本屋だけだとじっくり読んだり考えたりするのは難しいので、大学の図書館に置いてあるのは凄く助かりますね。

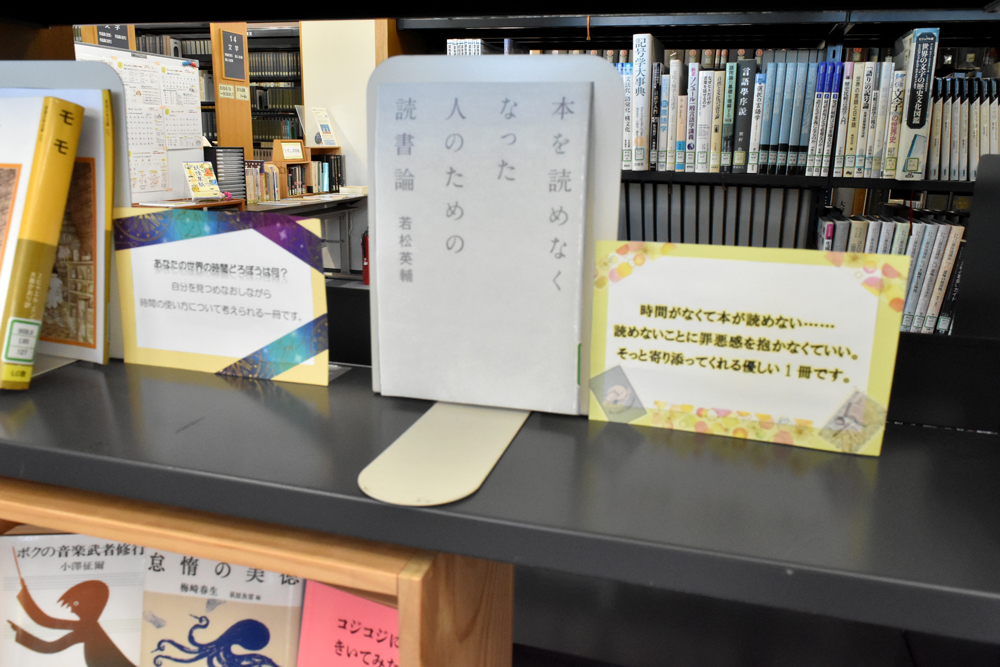

中村:2階は出張展示でしたが、3階にも“理想的本箱”の展示があります。ここの注目ポイントはPOPです!“理想的本箱”の展示は2人で作成していますが、手書きでPOPを作成していると全部の本にPOPが付けられないので、印刷して作っています。その代わりに、フォントや色には凝っています。白い紙に印刷して、画用紙に貼り付けて周りをマスキングテープでデコレーションしています。印刷すると、これだけの数を作っても一箱分が1時間ほどでできちゃいます。

統一感があっていいですね。文字を手書きで書くのは時間がかかって大変ですからね。

中村:そうですね。文字を書くのが大変で、行間が変だとか、改行が変だとか、色々と不具合があって大変なので、印刷はその点が簡単になります。“理想的本箱”の展示では、それぞれのテーマで何冊本があります、ということが分かるように明記しています。今までの展示だと、本が借りられてしまうとPOPがあるからここにも本があったのかな、どこからどこまでがどういうテーマの展示か分からないな、ということがありました。“理想的本箱”は、番組と同じテーマで展示するという部分が大事なので、このテーマの本はこれです、と分かるようにしました。

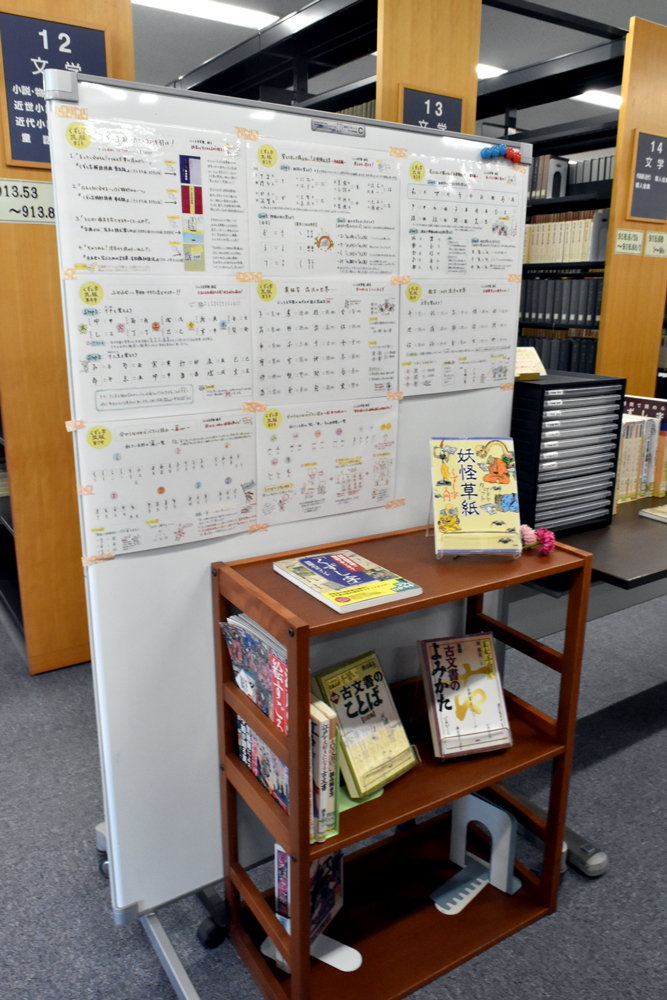

井上:図書館では教員とのコラボ企画もたくさん行っています。先生方の「これをやってみると良いよ」という言葉で学生たちもやる気になってくれます。先生の言葉の影響力は大きいと感じています。ここは、くずし字の学修用コーナーになっていて、学修用教材なども博物館教員と職員が協力してつくっています。定期的にくずし字講座も図書館で開催して、授業では学んでいない学生も参加できるようになっています。

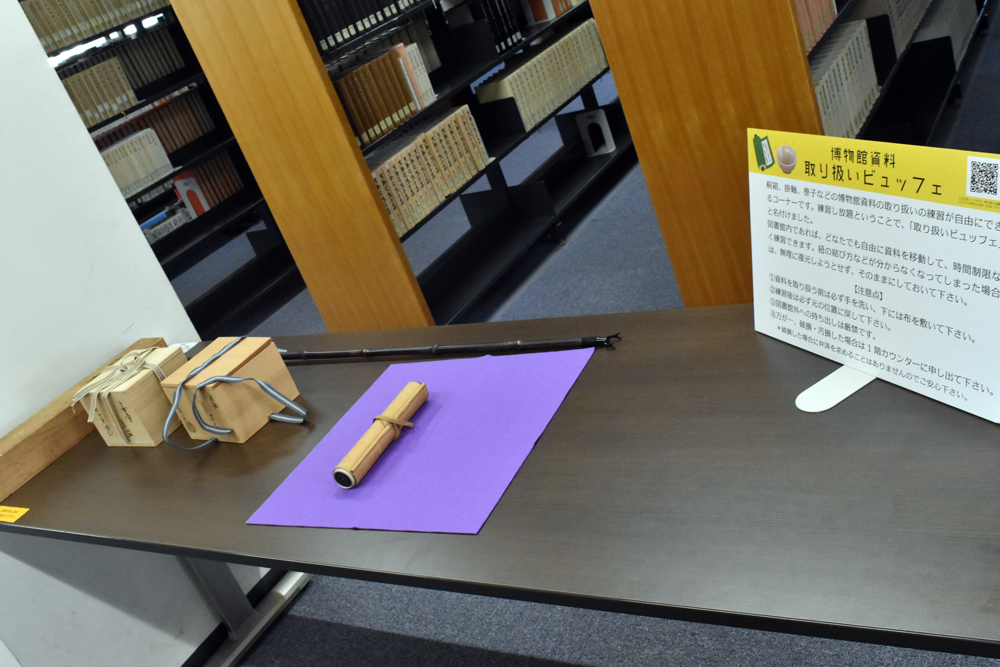

井上:その隣は学芸員資格取得を目指す学生のために、「掛け軸を掛ける」「箱に紐をかける」など資料の取り扱いの練習ができるようになっています。QRコードを読み込むと、取り扱い説明の動画に飛ぶので、動画を見ながら体験することができます。

こんな体験ができる図書館は珍しいですね。図書館のご紹介、ありがとうございました。

ふみくら倶楽部

ふみくら倶楽部は2024年で9年目になる学生協働団体で、学生主体で皇學館大学附属図書館の展示の企画、運営を継続的に行っています。彼女たちはどのように活動を継続してきたのか、インタビューさせてもらいました。

今年で9年目と長く続いている学生協働団体ですが、歴代の部長からどのように引き継いできているのでしょうか。

中村:実は、私たちが知っている代では、しっかりと引継ぎをしたことがありません。私たちの代で、ある程度ちゃんとした基盤を整えたくてマニュアルを作りました。それまでは、1年生の秋にふみくら倶楽部に入ってから3年生の春になるまでの1年半の間、先輩と一緒に活動をして、先輩の背中を見て、ふみくら倶楽部ってこういうものかと理解して、来年の自分たちはこれをやるんだなと自然と理解していく形が多かったです。そのため、その時期に授業が忙しくてなかなか来られなかった部員たちは、3年生になって時間ができても、活動に参加しづらくなってしまうことがあったので、先輩がいなくても同期がいなくても「やろうと思ったらできるようにしたいよね」、ということでまずは展示作業だけ、マニュアルを作成しました。

西潟:私たちが入った頃は、コロナ禍で活動が縮小していた時期だったので、実際何をしていたのか分からないこともいっぱいありました。学外活動もできなかったので、こんなことがあった、あんなことがあったという活動内容を聞くばかりで、実際には見たことがないまま、2年生の秋頃からちょっとずつ活動が再開し始めました。丸3年在籍していたことにはなりますけど、私たちは全て「噂には聞いていたあれか」という気持ちでやっていました。

行事は知っていたけど、先輩たちと一緒にやったことがなかったんですね。

西潟:そうです。名前は知っているけど、何をやっていたのか、どうやっていたのか分からないという感じでした。

その中で新しいことに取り組んでいかないといけないのも大変でしたよね。

中村:でも、コロナ禍で全部無くなった後しか知らないので、いつもやっていたであろうことも、全部私たちにとっては新しいことでした。そういう意味では、本当に新しい取り組みに対してもハードルの高さに違いはなかったので、特殊な代だったかなと思います。

今はリアルで一緒に活動されているから、次の代に継ぎやすくなったかなと思いますが、学年で作業分担するとやはり継承が難しいですよね。

中村:そういったことを払拭したくて、去年から1 年間、2 週間に1 回はランチミーティングと放課後ミーティングという形で、学年関係なく全員が集まって話をする場を設けてきました。今まではやっぱり横のつながりの方が強かった印象です。私がふみくら倶楽部に入ったときは今よりもっと横のつながりが強くて、縦のつながりが無い印象でした。コロナ禍でだいぶ雰囲気が変わってしまったのかと思いますが、縦のつながりが無かったのが残念でした。私は大学のサークル活動にも入っていなかったので、大学の仲の良い先輩が一人もいなくて、授業の履修などを先輩に相談する機会もありませんでした。ふみくらに入ったら先輩がいるのに、そういう縦のつながりが全然ないから聞けない、というのは残念だなと思っていました。私と同じようにサークルに入っていないふみくらメンバーが、サークルの仲の良い先輩みたいに話せたらいいのになと思い、縦のつながりを強くしたいと意識してこの活動を行ってきて、実際に強くなったと思います。

横のつながりだけではなくて縦のつながりも大切ですよね。

図書館総合展への参加についてはどうですか?他の大学生の方はあまり来ていないですよね。

岡野:やっぱりそれは教員側がしっかりと窓口を開いてあげないと、学生だけではなかなかイベントの存在に気付かないので。

中村:先生がきっかけで総合展の存在を知って、行ったことのある先輩から「楽しかった」という話を聞いていました。ふみくらの一番の特徴は、「楽しいよ」だけを聞いて育っていくので、みんな楽しいと言っているから私もやりたいという気持ちになれることです。

とても良いですね。今までで一番楽しかった、印象的だったイベントは何ですか?

西潟:私は、インパクトが大きかったのはやっぱり図書館総合展です。私たちもポスターセッションを出して、そこで来場者の方から質問を受けたりしました。普段、大人から質問を受けて答えるという経験があまり無かったので、印象に残っています。

能動的な取り組みだからこそより印象に残りますよね。企業の出展も多いですからね。

西潟:はい。企業のブースと同じスペースで出展できたのは大きい経験でした。

中村:私は、インパクトで言ったら同じく図書館総合展になりますが、楽しかったという印象が強く残っているのは、学生協働フェスタin東海です。私は今年初めて参加して、図書館総合展と同じようにポスターセッション的なことをやりましたが、図書館総合展とは聞き手の層が違うので、聞き方やノリが全然違って楽しいなと思いました。図書館総合展はやっぱり緊張感が強いのですが、学生協働フェスタin東海は同年代や大学図書館の職員さんだったりして、より楽しそうに話を聞いてくださったのが嬉しかったです。また、うちでもやりたいって言ってくれる人がこんなにいるんだと実感できたのが良かったです。

なかなかそういう場が無いと仲間の存在を実感するのは難しいですよね。そういう場で活動を広められるのも良いですね。やっぱり、岡野先生の存在は大きいですね。

中村:かなり大きいです。私たちが「やりたい・楽しそう」とポロっと言ったことを岡野先生や井上さんがすぐ対応してくださるので、なくてはならない存在です。先生たちは、私たちに言われて動いているだけと言いますが、私たちの印象では、人にものを頼むときはもっと形式的に頼まないと動いてもらえないものだと思っていたので、そこのハードルの低さには本当にありがたいと思っています。

岡野:何かやっているときは同じ気持ちになれるので、色々とできることをやってあげたいと思います。

岡野先生と井上さんのお人柄もあると思いますが、フラットな関係でいられるのは良いことですね。

「ふみくら倶楽部の活動場所」

最後に、ふみくら倶楽部が普段活動している場所も少しのぞかせてもらったので紹介させていただきます。

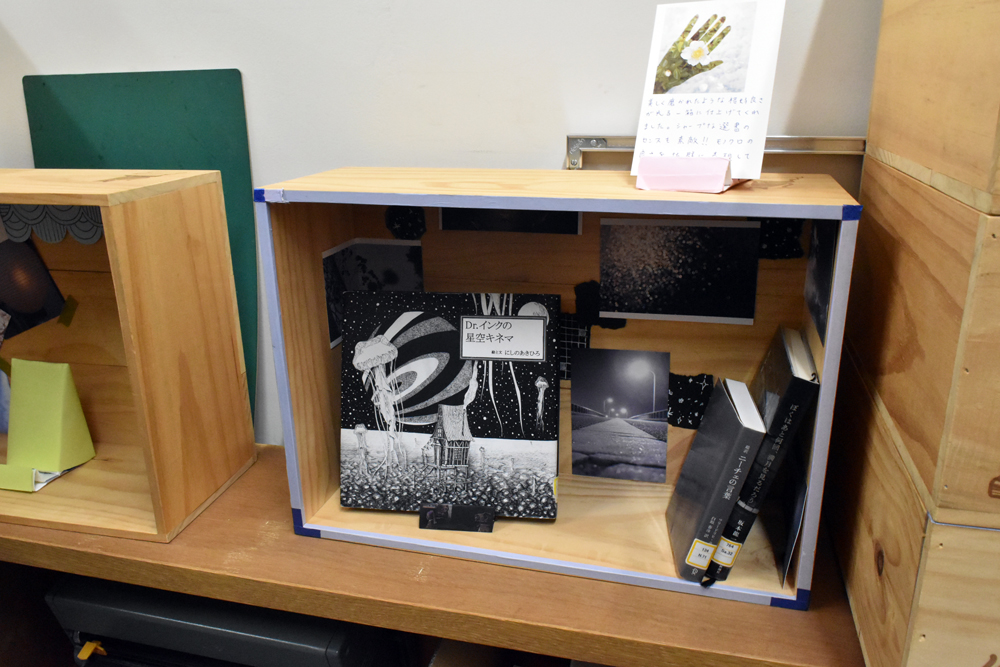

西潟:夏休みに地元の図書館で写真家の方とコラボをして、写真家の方が撮った写真を使って、自分の紹介したい本を紹介しましょう、という子ども向けイベント「MY BOXを作ろう」を実施しました。

井上:参加の子どもたちは、一人一箱の中にそれぞれの世界観を作りあげていました。11月には、三重県立図書館でも子どもたちを10名ほど集めて、同じ企画を実施する予定です。30周年記念イベントのためにふみくら倶楽部にオファーをいただいたので、協働という形でやらせていただきます。

グッズも作っているんですか?

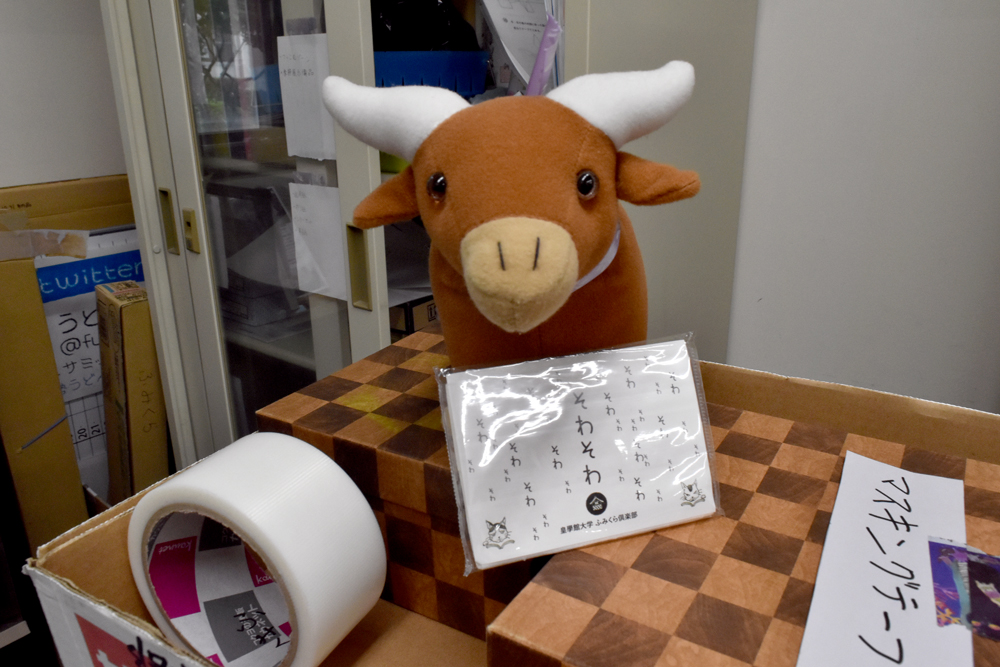

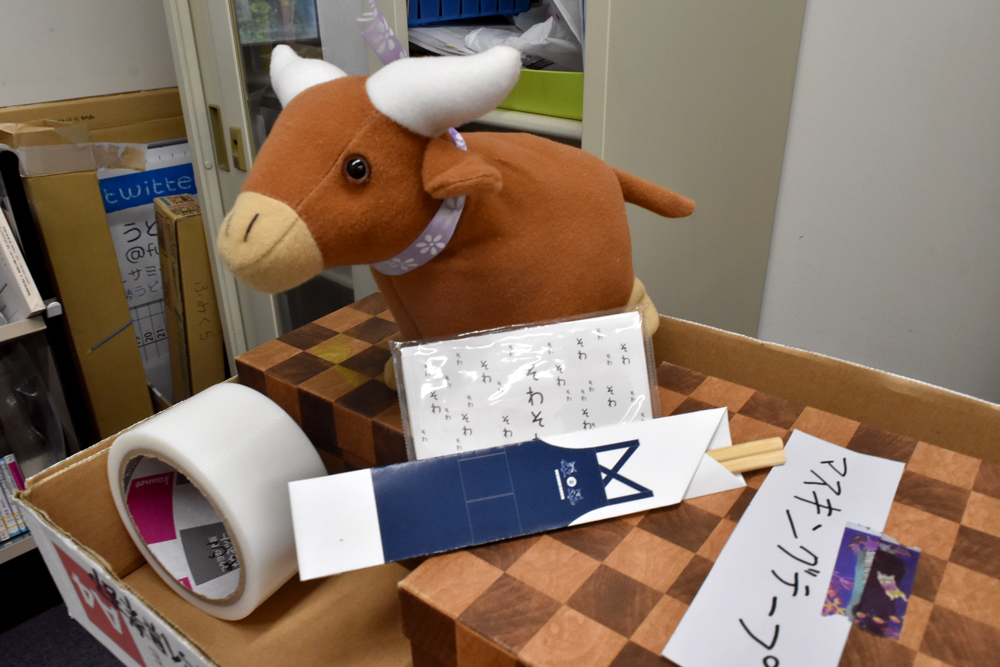

西潟:はい。そわそわティッシュと割り箸をつくりました。これは牛丼です。

牛丼? この牛の名前ですか?

中村:先輩方が牛丼という名前を付けました。ちゃんと磁気が入っていて、無断で持ち出しできないようになっているんです。あとは、伊勢うどん用のお箸です。図書館総合展に持っていくと、伊勢うどんの子たちだよねって言われます。

グッズがあると印象に残りますよね。

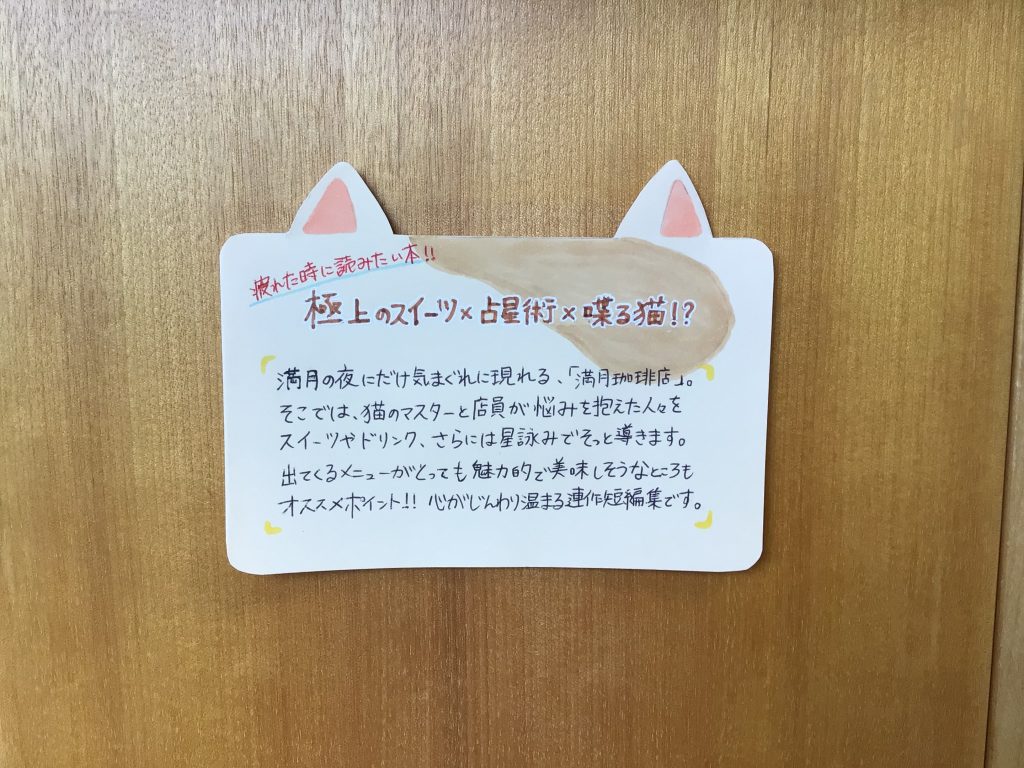

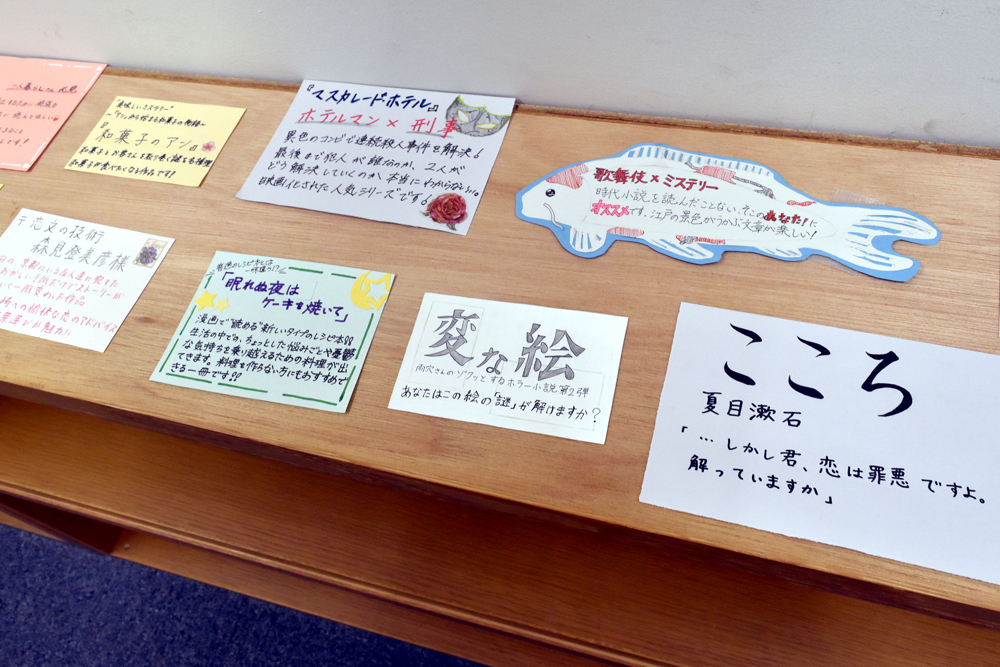

中村:こちらはふみくら大賞という名前で、去年1年間で読んだ本で面白かった本を推薦する本屋大賞のパロディ企画をしたときに作成したPOPです。一人1冊以上選んでもらって、POPを作成してもらいました。

みんな素敵な作品を作っていますね。もし良ければりぶしるでもPOPコンテストを開催しているので応募してみてくださいね。

ふみくら倶楽部の活動をご紹介もいただき、ありがとうございました。

取材後、第26回図書館総合展において、地域社会と大学図書館とをつなげる開かれた学生協働活動が評価され、「Library of the Year 2024 協賛社特別賞」を受賞されました。おめでとうございます!