デジタルアーカイブ 第2回

データ制作(メタデータ)

データ制作は、大きく2つに分かれます。ひとつは図書館でいう書誌データにあたるものとしてメタデータ、もうひとつは資料そのものをデジタル化することです。メタデータの役割としては、データの検索と保存時の情報という2つがあります。

(1)ダブリンコア

メタデータの代表的なものとして、DCMES(Dublin Core Metadata Element Set日本名ダブリンコア)というものがあります。これは、アメリカのダブリンで定められ、国際標準となっています。検索データといえば、図書館でいう資料の目録が思い浮かぶと思いますが、メタデータは資料がデータ化された時の技術情報、その際の権利情報、インターネットで公開する際の所在情報等も含まれるため、少し広い概念を持っています。ダブリンコアは組織・機関によってメタデータの項目等に違いがあることが多いので、どのような組織でも対応できるよう汎用的な作り方になっています。

このダブリンコアには15の基本要素(別図1)があり、タイトル、作者、主題、内容記述といった要素がベースになっています。これらは検索時に重要ですが、全部を作成する必要があるかどうかは各機関の事情において検討されるべきことです。原則これら15の基本的な要素に、必要な要素を拡張して整理したものを組織ごとに作る必要があります。国立国会図書館でもDC-NDLとして決めています。

要素以外にどのような記述形式にするかという問題もあり、例えば日付だったら元号で書いたり、西暦で書いたりする等、検索性を考えて整理する必要があります。このような作業は図書館にとっては目録規則の延長にあたるので、比較的取り組みやすいと思います。

保存系のメタデータも必要となってきます。例えば10年、20年という期間でデータを維持するためには、これはどのようにしてデータ化されたか、例えばdpi値がいくらであったとか、何年にどのような方法でデジタル化されたとかが必要になります。ですが、そのような情報は目録書誌の中には記述されていませんので、これらはデジタル化する際に新しく追加するメタデータとなります。

※クリックで拡大表示します

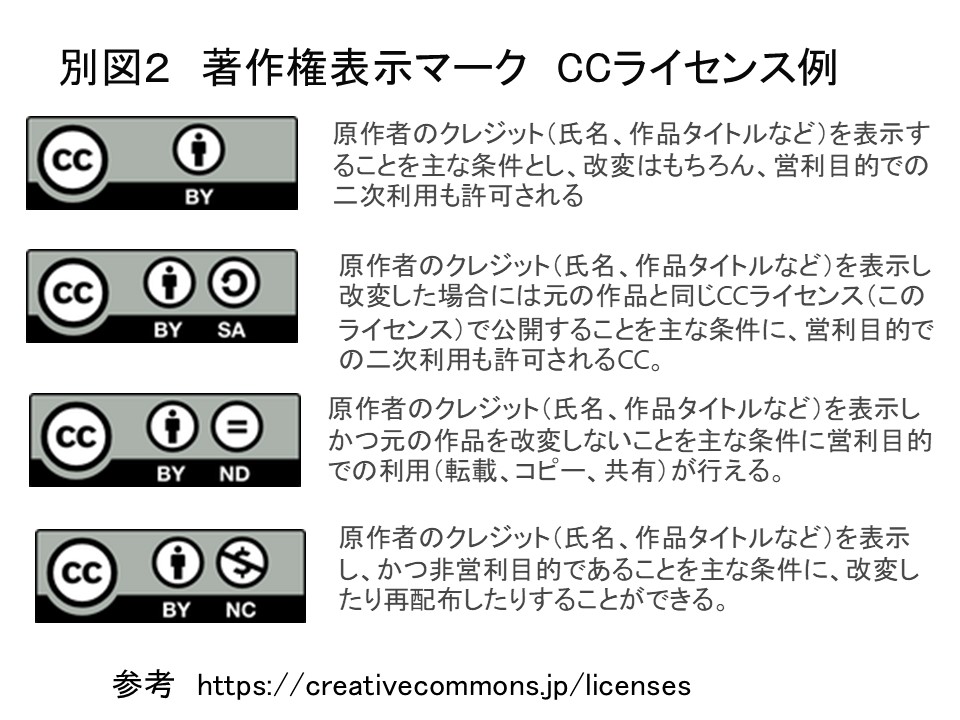

(2)著作権表示マーク

元々資料がもっている著作権とデジタル化したときに生じた著作権も記録する必要があります。例えば、だれが撮影して、どこの図書館がデジタル化したかということも大切になってきます。データを編集することでそこに著作権が発生することがありますので、そこには誰がデジタル化したかということも明記しなければいけません。また、著作権者と所蔵館の間でデジタル化の活用の許諾というのがいつ行われて、どのような使用権の委譲が行われているかについても書いておかなければいけません。利用する側への表示として例えば、クリエイティブ・コモンズの記載(別図2)も必要となります。

このようにメタデータは資料がデータ化された時の技術情報、その際の権利情報、インターネットで公開する際の所在情報も含まれるため、少し広い概念を持っています。また、組織・機関によってメタデータの項目等に違いがあることが多いので、どのような組織でも対応できるよう汎用的な作り方になっています。

※クリックで拡大表示します