デジタルアーカイブ 第3回

データ制作(資料のデジタル化)

資料のデジタル化に関しては静止画データ、音声データ、動画データ、3Dデータ等がありますが、今回は静止画データについて説明します。 資料のデジタル化には幾つか重要なことがありますが、ここでは4点を紹介します。

(1)データの品質を担保する解像度と色数

どの程度の解像度と色数でデータを制作するかは、対象物の種類や予算規模によって変化します。また、データハンドリングや、何年データの質を担保するかといったことも影響します。例えば、写真フィルムといった複製物からではなく、原物資料から作るのであれば、何度もデジタル化は資料の破損を招き、手間も大きいため、できるだけ高解像度でフルカラーの方が良いということになります。しかし、データの解像度を高くすると当然作成費用がかさみますし、情報量も多くなることからパソコン等で画像を表示させたり、コピーしたりする際のデータハンドリングが落ちてしまいます。一般的にA4サイズ、400dpiでデジタル化されることが多く、最近では予算さえ許せば、それより高めの600dpiという数字で作成するようになりました。

ただ巻物や絵図等の大型資料を600dpiで作成すると非常に大きなデータ量になってしまうので、その場合には状況に応じて少し解像度を下げることになります。また、デジタル画像の色数は、当初は白黒二値であるとか、グレースケールでしたが、現在はフルカラーで制作するのが一般的になっています。また、撮影時のライティングやデジタル化機器の能力、その扱い方も様々なので、重要な資料のデジタル化をする際には、仕様を明確にし、経験のある業者に依頼することが肝要となります。

デジタルアーカイブで配信するクオリティは時代に合わせて変わってくると思います。例えば昔であれば数キロバイトだったものが数百キロバイトになって、今では数メガでも配信できるわけです。今後はそれが数十メガやギガ単位に代わってくるので、精細なデータを作成することは将来への担保になります。

(2)デジタルフォーマット(以下、「フォーマット」という)

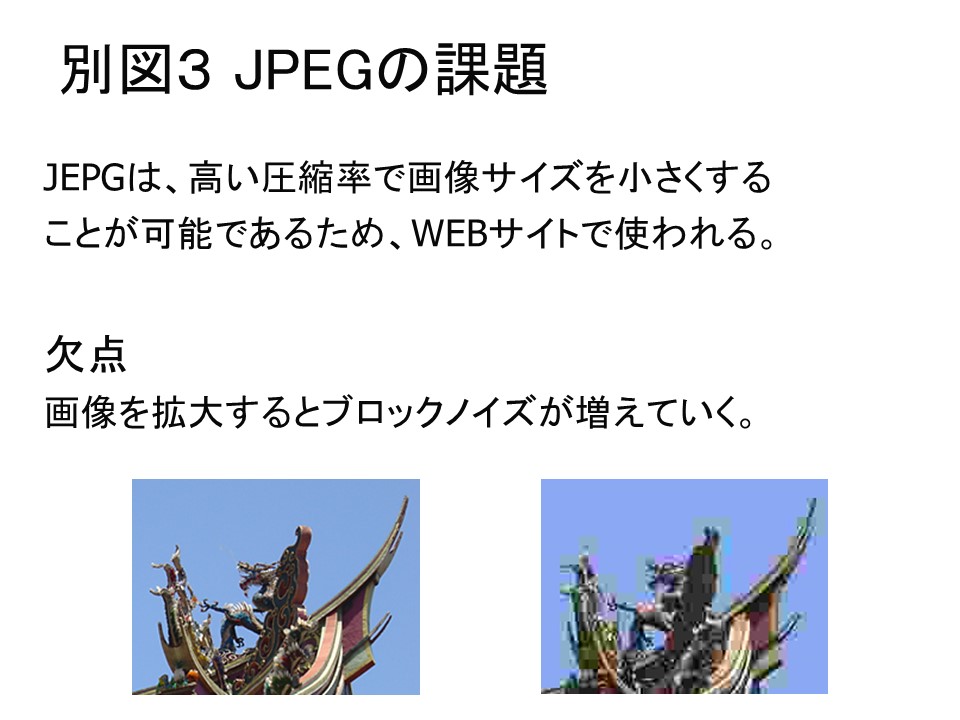

フォーマットは様々あるわけですが、保存用と公開用と2種類を作る必要があります。保存用と公開用はそれぞれ役割が違っています。このうちの保存用データは最初のマスターデータに相当するもので、通常は可逆圧縮方式(いつでも圧縮前のデータに戻せる方式)のフォーマットを用います。代表的なフォーマットとしてTIFFや JPEG2000が一般的に使われているわけですが、TIFFのデータは低圧縮でファイルサイズが大きく、そのままでは公開や配信が難しくなります。そこで公開用のデータを作るわけですが、皆さんがよく利用されているJPEGやPNG、あるいはこれらを内蔵したPDFを使って配信するパターンがほとんどだと思います。このJEPG等は非可逆圧縮(圧縮すると作成時のデータに戻すことができない。)であり、データ量が圧縮によりかなり小さくなりますが、データ品質が極端に悪化すること(別図3)もあるので注意が必要です。

また、一定の圧縮率で圧縮した場合でも、画像によって画質が異なることがあります。そのため画像品質を一定化するために、SSIM(原本との類似性=主観的評価)やPSNR(ノイズ割合=客観的評価)による評価を行うことで、運用データの品質を保つ方法がとられています。

このように、フォーマットを選ぶことも大事なことになります。公開用データのみ作って、保存用データを作らないパターンもありますが、JPEGやPDFは画質が低いので、今後、環境が変わることで継続的な利用が困難になることが予想されます。

※クリックで拡大表示します

(3)撮影機器や撮影方法

撮影に使用するスキャナーであるとか、デジタルカメラとかの性能が悪ければ、データの質も落ちてしまいます。したがってスキャナーなどはある程度高性能なものが必要です。例えばRGB(Red、Green、Blue)が256諧調ずつ表現されるとフルカラーになるわけですが、スキャナーによってはそのような色数が出ないことがあります。あとはダイナミックレンジが狭かったり、色ずれしたり、かぶりとかを受けやすい機器もあったりします。したがって、そのような機器については可能なかぎり避けた方が良いわけです。何度もスキャンニングすることになれば、原資料の劣化につながりますので、当初からきちんとした品質によるデジタル化を行わなければなりません。