岩手県 一関市立一関図書館 ―学校連携―

子どもと本を結び、健やかな成長と自立を支える

所在地:021-0884 岩手県一関市大手町2-46

TEL:0191-21-2147

FAX: 0191-21-2107

E-mail: toshokan@city.ichinoseki.iwate.jp

HP:http://www.library.city.ichinoseki.iwate.jp/

(写真提供 一関市立図書館)

事業計画

“一関市立図書館振興計画”は”一関市総合計画”及び”一関市教育振興基本計画”に沿って策定され、平成28年度から平成37年度までにわたる図書館行政の方向性と前期(平成28年度~平成32年度)の具体策を示している。

重点施策の一つに「ことばを大切にする教育プロジェクト」がある。学校現場の実践例として、28年1月取材の一関市立大東小学校があり、本サイトで公開している。大東小学校は こちら です。

この振興計画では、学校図書館支援の具体策を以下の通り示してある。

- 移動図書館の巡回、学級文庫への貸出、おはなし会やブックトークの開催

- 教科関連図書の貸出

- 選書情報の提供、担当教諭との情報や意見の交換

- 担当教諭や読書普及員及び図書館職員を対象とした研修会の開催

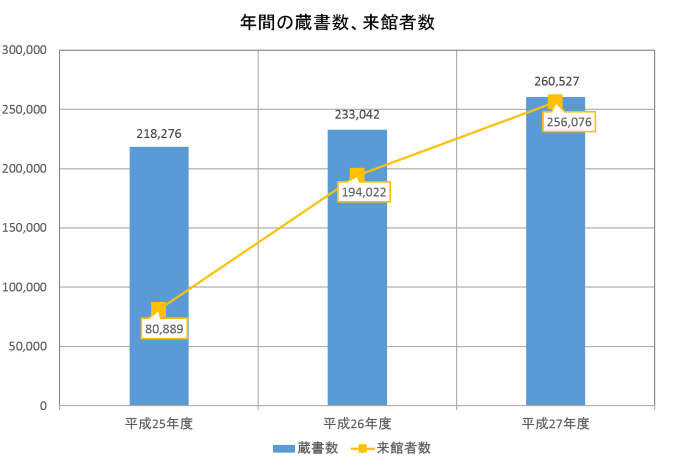

図書基本情報

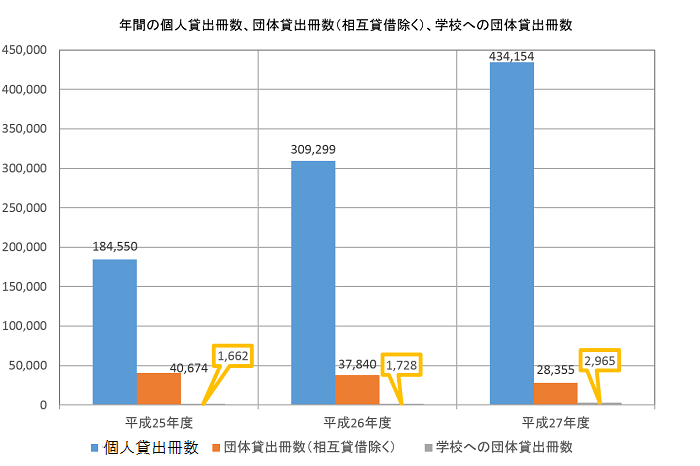

(参考情報・④の財政的な効果)

・平成27年度の学校への貸出冊数2965冊は、財政的効果として540万円に相当する。

・全市における学校への貸出冊数は11316冊(平成25年度)で財政効果は2040万円に相当する。

(注)平成27年度平均購入図書単価 小中学校1800円/冊。(全国学校図書館協会調べ)。

経費(輸送コストや人件費)は不明のため、減算していない。

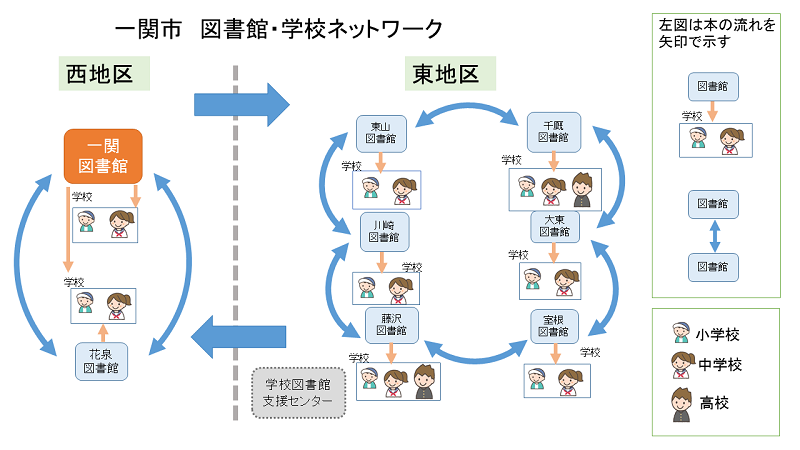

一関市と一関図書館

一関市は2005年(平成17年)9月20日に7市町村(旧・一関市、花泉町、大東町、千厩町、東山町、室根村、川崎村)が合併し(合併一次)、その後、旧・藤沢町が2011年(平成23年)9月26日に加わって(合併二次)現在の一関市になった。面積は1,256 平方キ ロメートルで神奈川県の半分程度と広く、また人口は約 12.5 万人余りである。合併後、小中学校の統廃合がすすみ、平成28年4月現在、小学校33校、中学校17校の50校となっている。一方、公立図書館は合併後も教育・文化行政重視の方針で、旧市町村の施設を整備。H21.12に東山図書館オープンを皮切りに、H22.2大東図書館リニューアルオープン、H22.12室根図書館リニューアルオープン、H25.9花泉図書館オープン、そしてH26.7一関図書館がオープンした。一関図書館は一関市の中央図書館としての役割を担っているが、その優れた機能性や使いやすさ、デザイン性などはさまざま専門誌でも度々取り上げられている。

参考

学校連携、これまでの歩み

平成13年度~平成15年度

合併前の東地区(旧 東磐井郡 4町2村)は文科省のすすめる「学校図書館資源共有型モデル地域事業」で地域指定を受け、学校連携を開始。当時の小中学校42校と県立高校2校にて蔵書データベースを作成。公立図書館蔵書データと共有化を図り、H15.5からは、相互貸借・物流(配本・配送)を開始した。

平成16年度~平成18年度

引き続き、文科省の「学校図書館資源共有ネットワーク推進事業」にて、学校で使用する図書の整備充実とこの運営にあたる学校図書館支援センター機能を設けた。また、HPなどによる情報発信も開始した。

⇒平成17年 市町村合併一次

平成18年度~平成20年度

さらに、文科省の「学校図書館支援センター推進事業」にて、人材の配置や育成を図る。学校図書館への人的支援、教職員の研修実施、図書ボランティアの育成にあたり、運営体制の定着化をすすめた。

~平成27年度

⇒平成23年 市町村合併ニ次

文科省の事業を踏まえ、市の単独事業として施設整備(図書館の建設、リニューアル)や人材の配置・育成を推進。西地区の学校図書館も整備を図って、全市の「どこの学校でも」「すべての子どもたちに」同一のサービスを実施している。現在、学校図書館の運営にあたる読書普及員は26名で全50校を支援(一人2校程度担当で教育委員会学校教育課所属)、これを支える公立図書館専門司書は12名、また司書と同様な役割を担う非常勤の読書指導員15名で活動を行っている。

平成28年度~

平成28年2月、これからの事業計画として「一関市立図書館振興計画」を策定。

今後の10年にわたる計画と5ヶ年の具体策(前期)をスタートさせた。