岩手県 一関市立一関図書館 ―学校連携―

館長インタビュー

小野寺館長にインタビューを行った。

対応いただいた小野寺館長

一関市の教育行政方針と図書館での具体的な施策をお聞きしたい。

【館長】

当市ではこれまでの教育行政を踏まえ、本年4月から「一関市教育振興基本計画」をスタートさせた。図書館では、この計画に沿って「一関市立図書館振興計画」としてまとめ、この中で前期5ヶ年にわたる具体策を示している。

→印刷された「一関市立図書館振興計画書」を元に、丁寧な説明を受けた。

計画書は公開されているので、一関市立図書館振興計画書をご覧下さい。

市町村合併後、図書館行政を前進できた背景の第一に、”施設(図書館)の整備”が上げられる。東山図書館、花泉図書館、そして一関図書館の建替え、大東図書館や室根図書館のリニューアルオープンなどなど。特に、合併以前から東地区(旧 東磐井郡)では図書館活動が盛んであった。それぞれの図書館ではその地に根差した、歴史・特色があり、これを生かして整備にあたった。(計画書ではそれぞれの図書館の特色を記してある。)第二に”人材”の配置である。図書館は直営の方針である。各図書館には館長をはじめ正職員、専門職の司書(総勢12名)、司書資格のある読書指導員(総勢15名・非常勤職員)を配置している。また、学校には読書普及員26名が配置され、全50校をカバーしている。それぞれの担当分野で定期的な会議も開催し、情報の共有や課題の検討などを行いながら、併せてコミュニケーションの向上も図っている。定期的な会議は館長会議、担当者会議(司書会議や読書指導員会議)である。

(注)読書指導員と読書普及員

- 読書指導員は各図書館に勤務している非常勤職員で、主に司書の補完、補佐を行っている。

- 読書普及員は小中学校に勤務している学校教育課所属の非常勤職員。読書環境整備、読書活動の補助などを行っている。

図書館行政に関わる市の組織体制はどのような状況か。

【館長】

合併当時、各図書館は組織上、並列であった。その後、議論と検討を重ね、平成26年度から組織体制を一元化した。一関図書館は”中央館”として全体を統括し、各図書館は地域の特色を生かす”地域館”として位置づけた。中央館(一関図書館)には企画管理係と資料サービス係をおき、各図書館との連携・調整にあたっている。この一元化で施策の推進が一層図られようになったと考えている。また、各図書館にあった図書館協議会も市として一本化した。(運営に関わる団体として、図書館運営協議会を任意団体として、存続してある。)

資料、サービス面での特徴を紹介願いたい。

【館長】

市内、どこからでも同一のサービスが受けられること。図書館の休館日、開館時間を調整した。スタッフも(分散して)配置してある。これを可能にしているのが、「配送システム」であり、市内他館の資料を希望の館へ取り寄せて借りることができる。また、他館へ返却することも可能である。

具体的な活動内容

“学校連携”にあたっている主任司書の伊藤さんから具体策を説明いただいた。

1.貸出・返却(配送システム)

配送システムの流れ

火曜日:

学校から担当市立図書館に、FAXにて貸出申込書を送付する。

水曜日:

読書普及員1名が、一関図書館に勤務する。

火曜日に届いた学校からの貸出申込書について、授業で使用する本等、特定のテーマに関する本は図書館司書が選書を行い、児童・生徒のリクエスト本は読書普及員が本集めを行う。集められた本は配送用コンテナへ梱包する。

木曜日:

コンテナを配送トラックが回収し、宅配便配送センターへ集約される。

金曜日:

集約された本が、宅配便配送センターから各学校へと配送される。

煩雑になりがちな学校への貸出を、周期を決め、効率的に運営している点が優れている。

「配送システム」は図書館―図書館での貸借と図書館―学校図書館での貸借の二通りである。学校図書館への配送は週1回、図書館間の配送は週3回となっている。配送方式については全く同じである。

コンテナは、所定の規格品、配送費用はコンテナ単位が基本。1回当たりの上限10コンテナ。1コンテナあたり50冊程度。

学校支援用図書は、専用スペースで管理。背表紙にその旨、シールを貼付。現在、蔵書データは非公開としている。図書館職員が選書し貸出、または教員や読書普及員が来館し、選書して借りることもできる。

配送は宅配便を使用している。コンテナはすべて一旦、配送センターに集められ、仕分けされて、翌日図書館・学校へ配送。(配送は入札にて業者を選定している。)

配送システムとは別に移動図書館の学校巡回も行い、児童・生徒への個人貸出や、学級への貸出を行っている。

参考

平成28年度一関市立一関図書館の配本・配送計画表は以下です。

2.読書相談

学校からの要望・相談に随時対応している。主に、学校図書室の図書の分類、配架方法、選書のアドバイス、訪問おはなし会等を実施している。

3.研修支援

学校教育課は定期的に読書普及員向けの講習を行っているが、図書館では主に学校連携の利用面を中心に説明をしている。図書担当教諭や読書普及員との交流の場を拡大する必要を感じている。

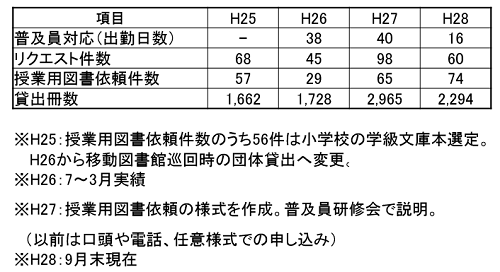

4.学校への支援状況

司書の伊藤さんに学校への支援状況をまとめて頂いた。

年々学校の利用が増加している。また、学校現場での授業に密着している内容でもある。「公立図書館あっての学校図書館、学校教育」といっても過言ではない。学校をサポートする図書館司書や学校支援用図書の充実が期待される。

図書館紹介

一関図書館のシーンあれこれ

取材後記

筆者はここ一関の学校に通った。それも5年もである。あまり勉強はしなかったが(できなかった)、どうも市立図書館に行った記憶がない。僅かに残る記憶は古ぼけた木造の建物(当時の市立図書館)と隣にあった赤色鮮やかな消防自動車である。

学校を巣立って、あっという間の40年。縁あって、市立図書館を訪れた。ただただ、驚いた。充実したハード面(図書館の建物や設備)やソフト面(図書館で働く人たちや資料)。そして、またそれを運営する制度や組織。館長さんには丁寧に説明を受けた。司書の伊藤さんには手数のかかる調査データの提供をいただいた。そして、記事をすすめている間に”(図書館の)驚き”は、いつの間にか”(郷土の)誇り”に変わった。すばらしい図書館である。”(このような図書館で)もっと勉強すればよかった。”などとのヤボなことは言うまい。

今回の取材は複数人で実施。帰り際、図書館1階でカフェ・ラテをいただいた。図書館での至福な一時であったかに思えたが、話題は少々アカデミックな「図書館記事の有り様」「記事の書き方」に終始。理想の場所で現実的な議論。これもまた、図書館の姿かも知れない。

(菅原)