秋田県由利本荘市立岩城小学校

ズバリ、「日本一の学校図書館を目指す」

所在地 :〒018-1215 秋田県由利本荘市岩城赤平新鶴巻4

電話 :0184-62-5030

E-mail :iwaki-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp

HP :https://www.city.yurihonjo.lg.jp/edu/iwaki-es/

設立 :平成26年4月

(亀田小学校、道川小学校、松ヶ崎小学校を統合し、設立)

児童数 :240名

学級数 :10学級

教職員数:30名

学校司書:1名(専任)

(平成28年4月 現在)

教育目標

-夢と希望をもち、目標に向かってチャレンジする子どもー

児童像 「いきいき笑顔の子、わくわく学ぶ子、きらきら働く子」

学校像 「地域を愛し、地域から愛される学校」

教師像 「子どもとともに学び、夢と希望を育む教師」

◆図書教育では、「学校図書館の整備・活用と、読書活動および情報教育の推進」を掲げ、

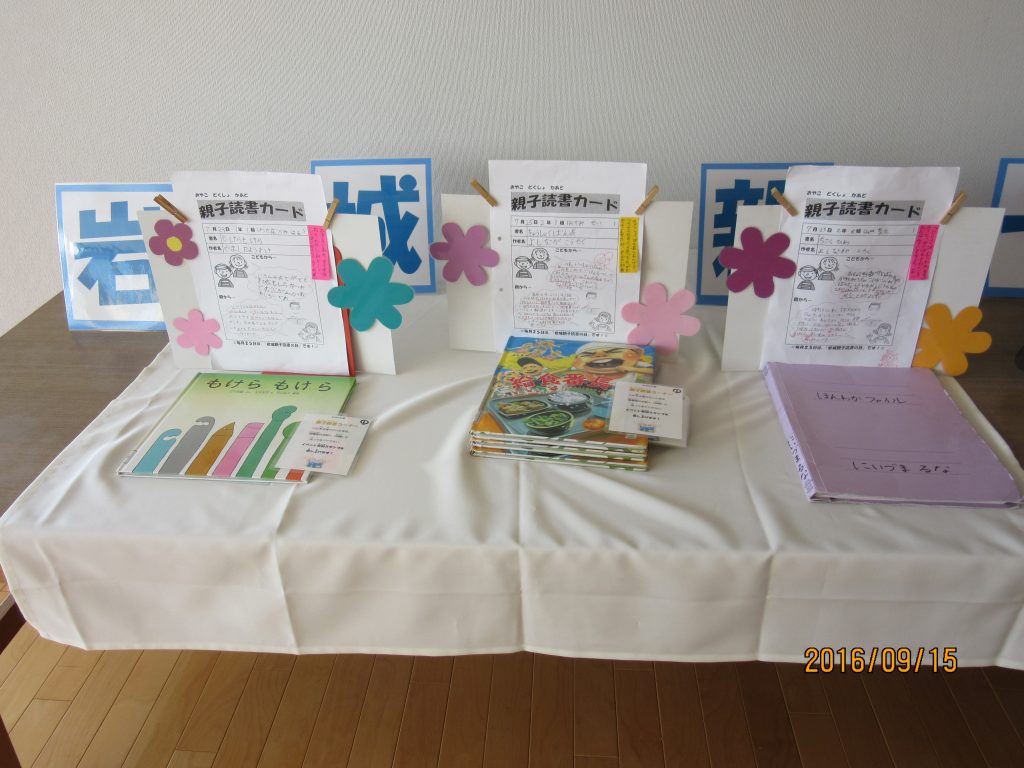

①全体朝読書 ②読み聞かせ ③親子読書 ④外郭団体(市立図書館等)との連携

を進めている。

◆教育目標の一つに「働くことの大切さ」を掲げている。間もなく、子どもたちと学校田で稲刈り。沢山のかかしも立ち並んでいた。

左側が伊藤先生(学校司書)

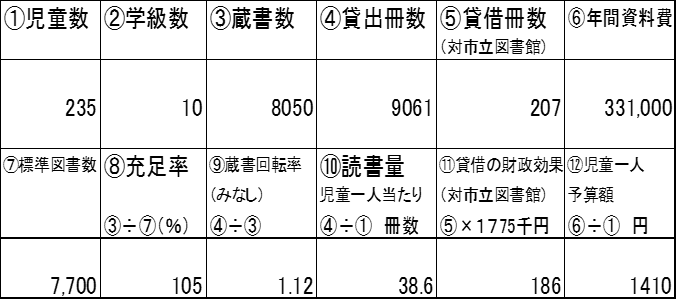

図書館基本情報

特徴

支える人たち

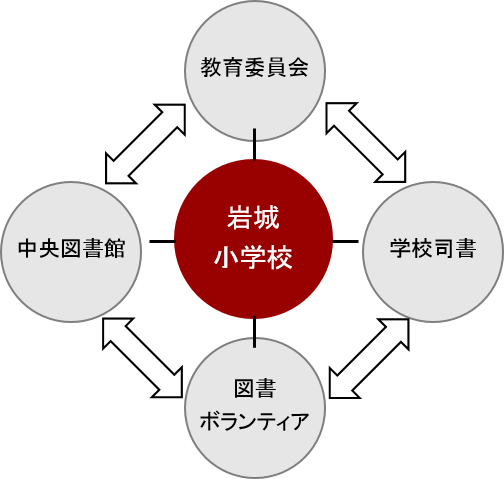

由利本荘市における小中学校の学校図書館は、次のような枠組みで運営されており、岩城小学校はその代表例である。

取材当日は図書ボランティア(地域の人びと)による読み聞かせが二つのクラスで、同時に行われていた。どのような感想を持たれているのか伺った。「熱心な子どもたちから勇気がもらえる。そして私も経験を伝えられる。相互によい切磋琢磨の関係です。」との返答。校長先生から述べられた「コミュニティスクール」活動に地域住民が加わり、統合・新設された岩城小学校の歴史を作り上げる姿が印象深い。(校舎内にはCSルームと称する地域住民用の専用ルームが設けられている。)

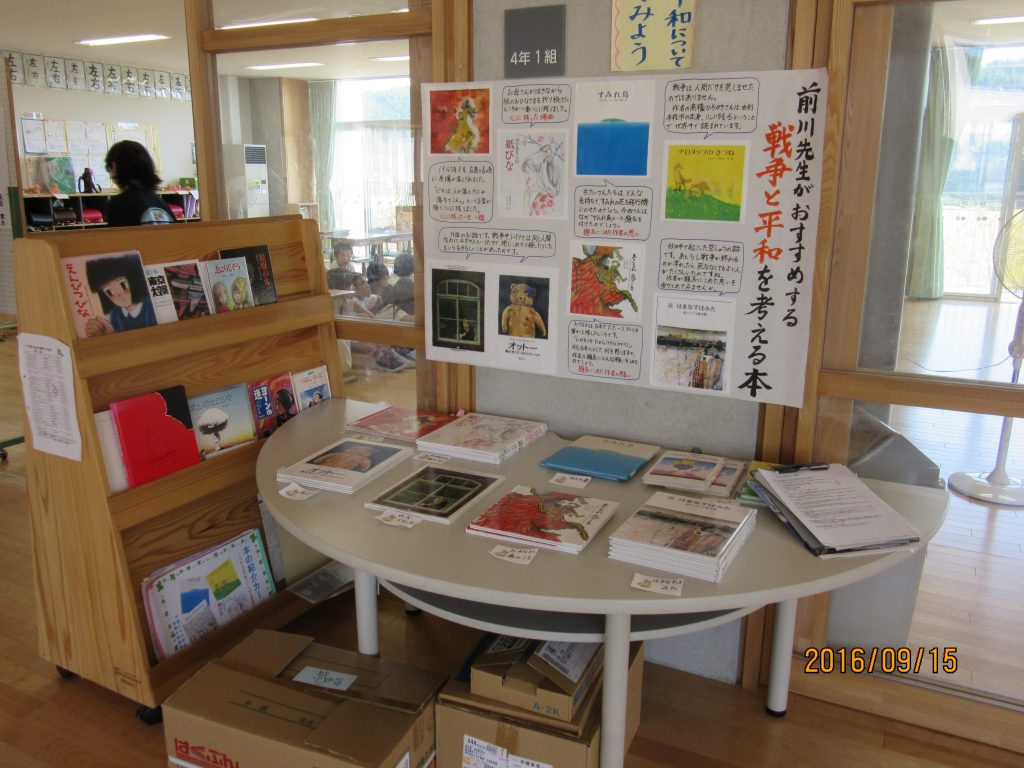

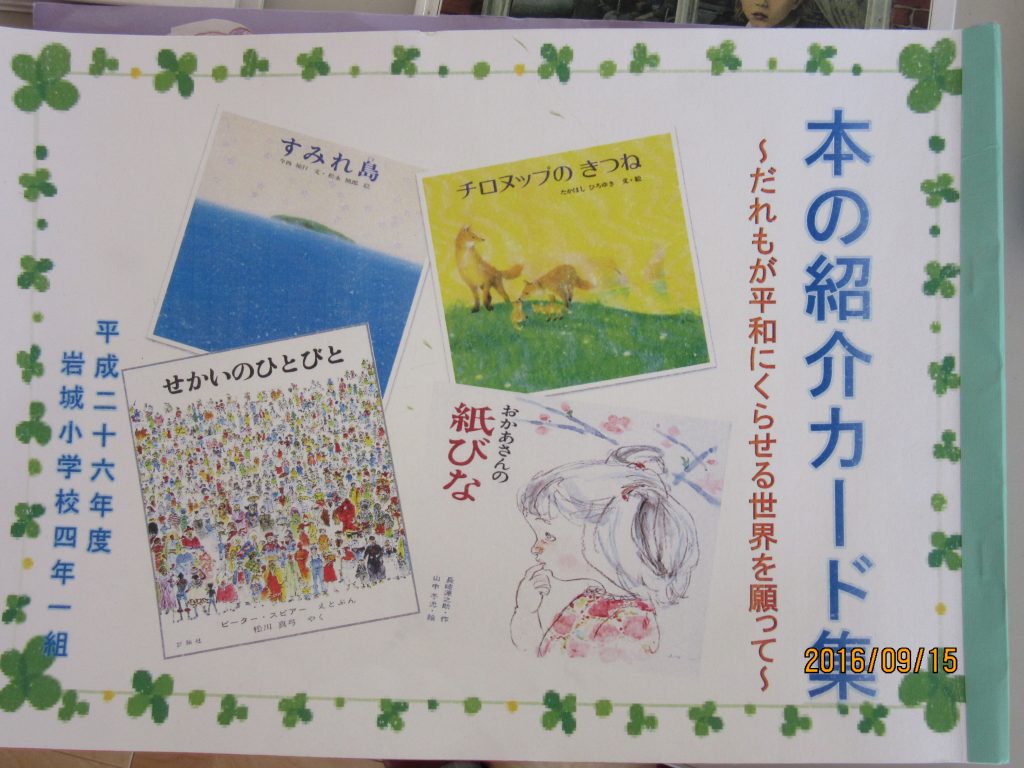

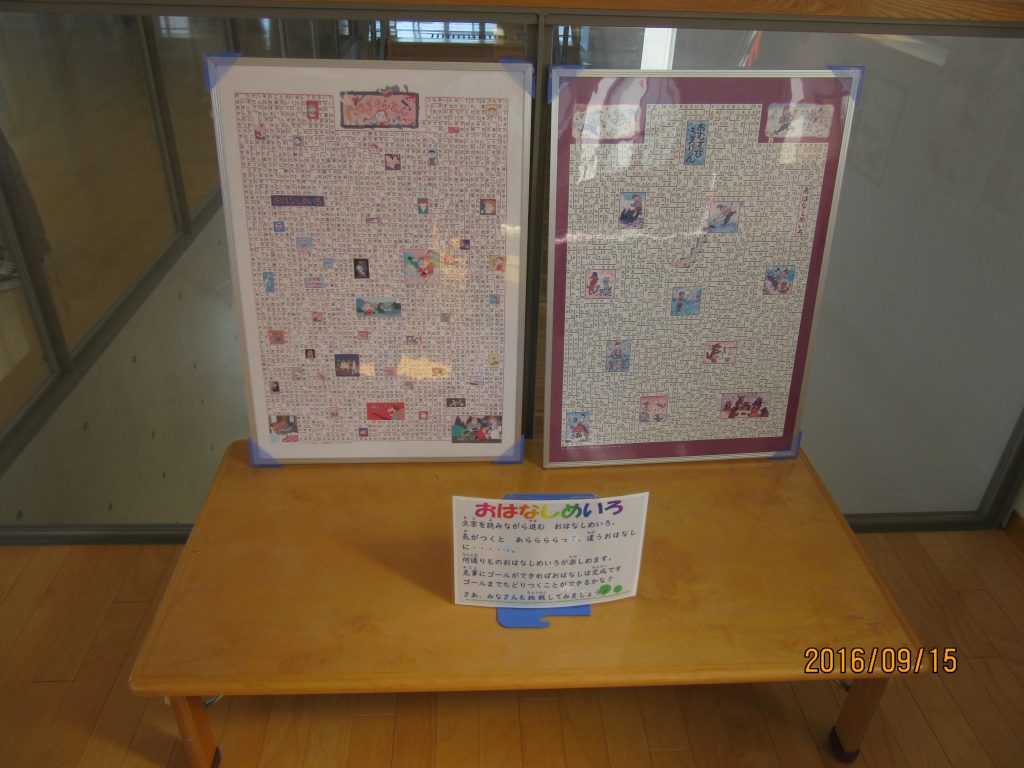

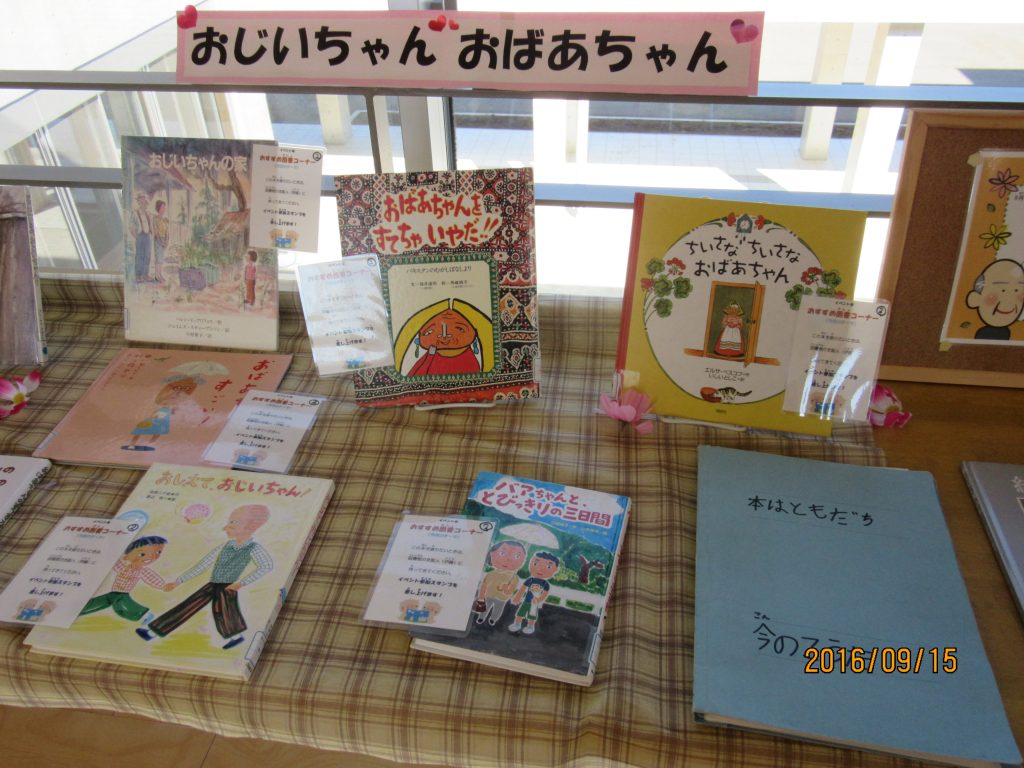

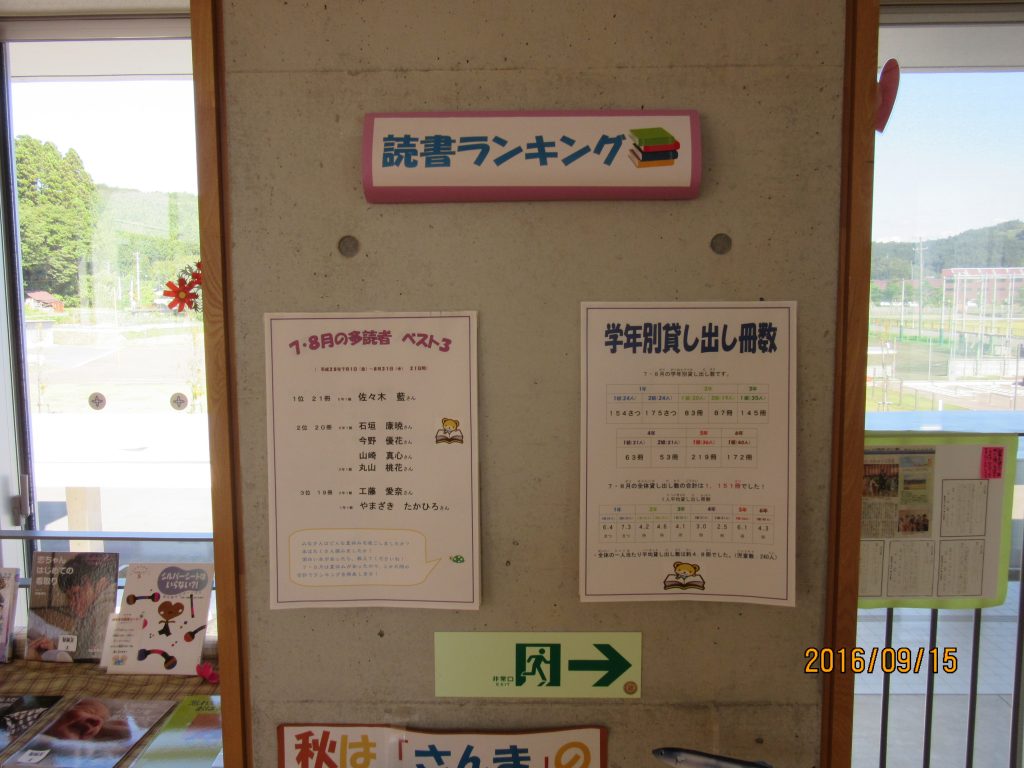

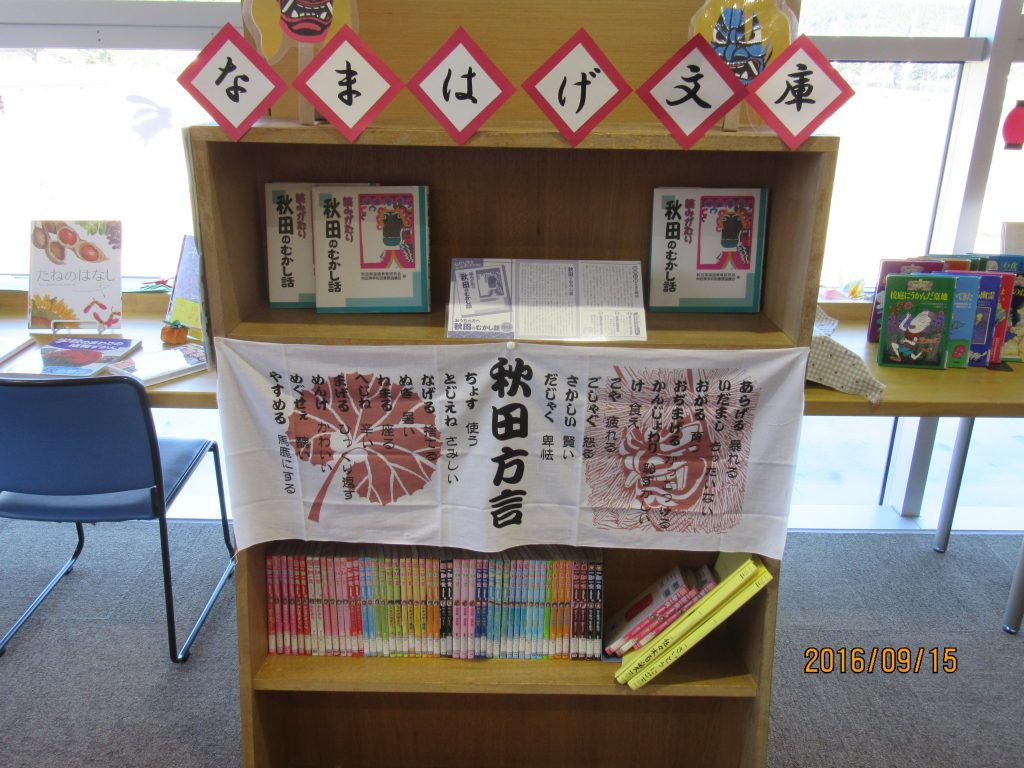

とにかく、司書教諭(教務主任)の前川先生が熱い。図書館に対する思いがビシビシ伝わってくる。そして、学校司書の伊藤先生とのコンビネーションも明快。親子読書、テーマ読書、季節感を育むチャレンジ企画読書などなど。展示は月ごとにリニューアルされ、常に子どもたちを魅き付け、飽きさせない。また、研究熱心で、取材に同行された山崎氏(秋田県図書館協会顧問)には、図書の排架や展示の改善などのアドバイスを求められ、取材は”出前講座”にかわってしまった。

このように関係する組織・人々で連携がスムーズにはかられ、継承されている。

参考

年間の活動計画は以下をご覧ください。(参考:平成27年度版)

資料

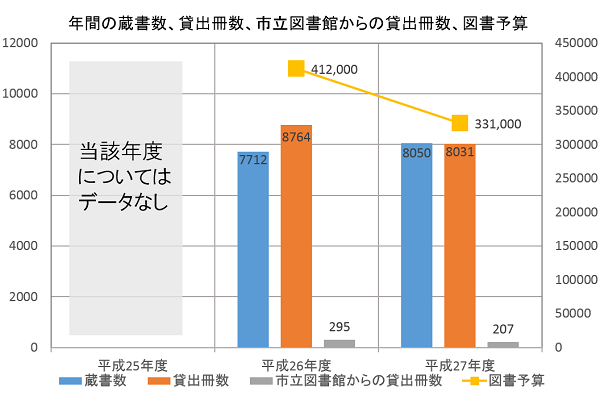

統計データ

(年間)

⑦標準図書数:文部科学省の定めた学校図書館図書標準。5080+480×(学級数-6)

⑪全国学校図書館調査の学校図書館用図書平均単価(平成26年度小学校1775円)

(注1)充足率⑧:学校図書館図書標準冊数(文科省)による岩城小学校の蔵書数は7700冊で実際の蔵書数は8050冊である。学校統合時に本の廃棄を進めたことやその後の市立図書館からの除籍アドバイスなどで質的にもふさわしい蔵書が確保されていることから、充足率は確保されていると思われる。

(注2)読書量:全国学校図書館協会の調べによると、多読月である5月を単月で調査。全国平均11.2冊である。(雑誌やマンガも含む)

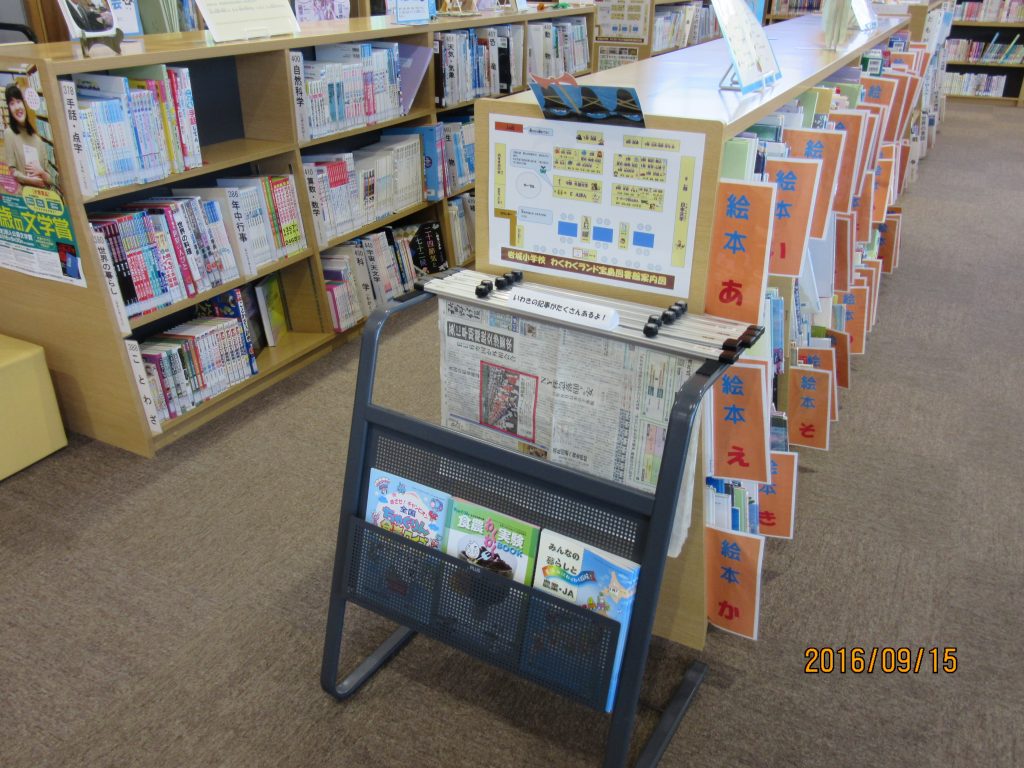

排架は絵本が書名のアイウエオ順だが、基本はNDC分類となっている。

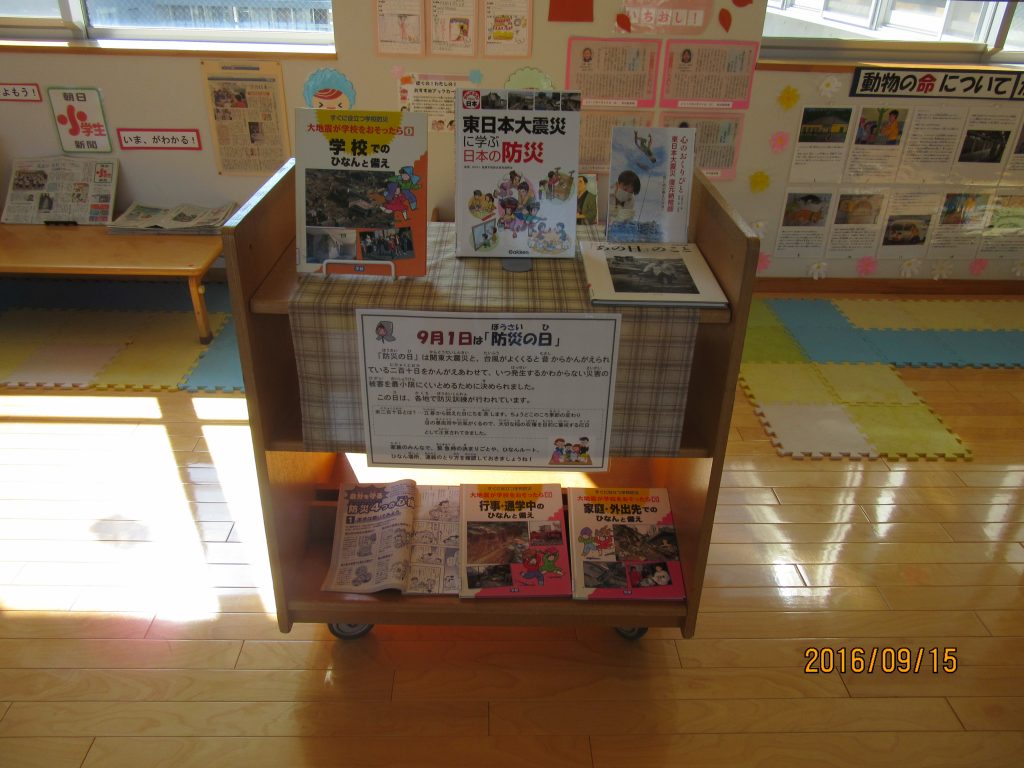

新聞は秋田魁新聞など数紙おいてある。新聞記事はテーマ毎(世界の国々、戦後70年や都道府県、世界遺産等)にスクラップがされており、地域や一般社会の出来事を学んでいる。また、学習成果を展示する手作り絵本コーナーがあり、力作が並んでいる。きれいに製本されている市販の本とは異なるが、自ら作って、みんなに見てもらうことは創作力と発信力を高めることであり、今の社会で最も大切なことでもある。

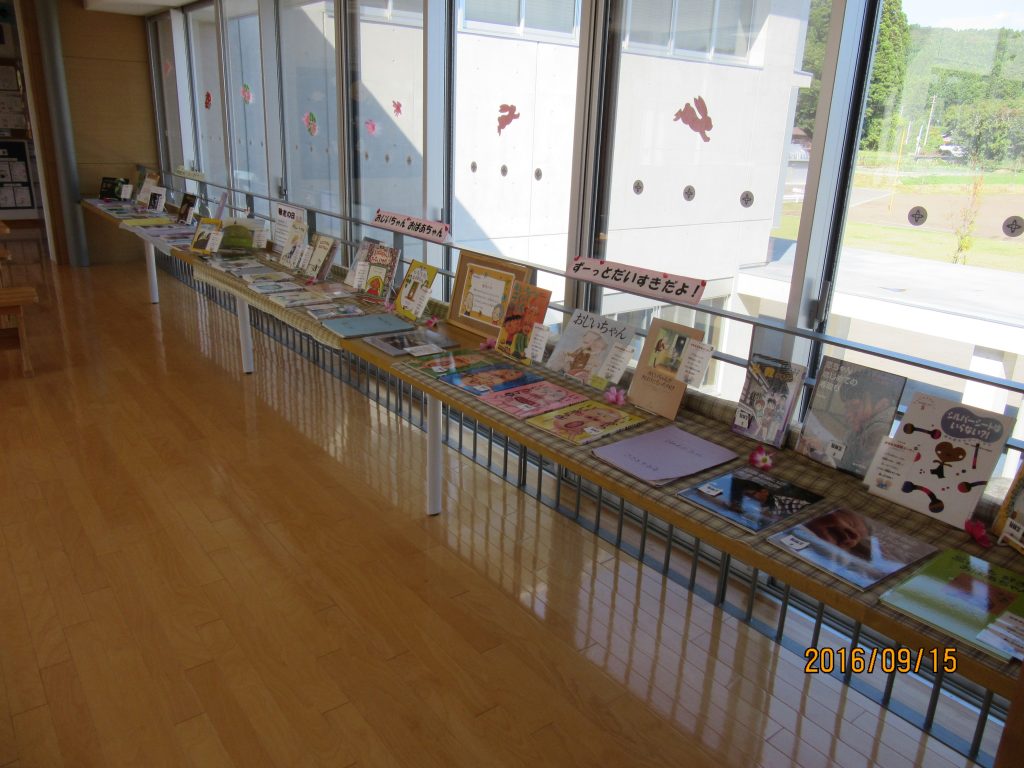

図書室の環境

校舎はゆったり、のびのびした明るい設計である。二階はゆったりした広さの多目的スペースとなっており、さまざまな展示や企画ができるようになっている。また、建物中央には広い中庭・吹き抜けがあり、どの部屋にも陽が十分差し込む。図書室は二階。パソコンルームと隣合わせでメデイア教育が効果的に行えるように配置されている。

多目的スペースには、図書関係の企画コーナーがびっしりと並んでいる。親子読書コーナー、季節感を感じる企画コーナー、月ごとのテーマ読書コーナーなどなど。どれも工夫がこらされ、つい手を伸ばして読みたくなる本で一杯。今年は戦後70年。特別企画の読書コーナーも興味深い。

図書館の運用にはポイント制度が取り入れられている。図書室は子供たちの発案で「わくわくランド宝島」と名付けられ、イベント参加や貸出によってそれぞれポイントがたまり、ご褒美が用意されている。遊び心も兼ね備えた上手い制度である。

図書はすでにデータベース化され、パソコンで管理・運用されている。

◆「日本一の学校図書館を目指す」岩城小学校の取り組みは今後も続く。

図書室紹介

校内の読書活動の様子をご紹介します。

岩城小学校からのお勧め本

「おすすめの本 リストカード(1年生~6年生)」

「手づくり絵本リスト(平成27年度)」

取材後記

前川先生から岩城小学校は「日本一の(学校)図書館である学校を目指す」との説明がされた。明確なコンセプトである。確かに、人・資料・図書館環境面で取り組みは迫力があり、うなずける。筆者の住んでいる奥州市(旧・胆沢町)は「日本一の田舎」を掲げて早30年。地域社会でも学校でも、分かりやすくその目標(時にキャッチフレーズ)やコンセプトを示すことは、結集・団結する力となり、目標に向かってすすむ大きな”パワー”を生み出す。言葉の力は大きい。

学区にあるJR羽後亀田駅は松本清張の小説「砂の器」に登場する。東京・蒲田駅構内で起きた殺人事件を追って、刑事がここ羽後亀田で捜査にあたるも有力な手がかりが得られず、事件は暗礁にのりあげる。そのような中で、言語学者から思いもよらぬ情報がもたらされ、事件は急展開する・・・詳しくは小説の中で!!

(菅原)