図書館情報交流会 in 長野(2019年7月20日)開催報告

図書館でつながる ~図書館を核としたまちづくり~

地方創生が叫ばれる近年、図書館は地域の中核的な社会教育施設としてますますその役割の重要度を増しつつあります。このような情勢を踏まえ、県立長野図書館、及び、図書館有志で構成されている図書館サービス向上委員会では、「図書館でつながる~図書館を核としたまちづくり~」をテーマにイベントを開催いたしました。

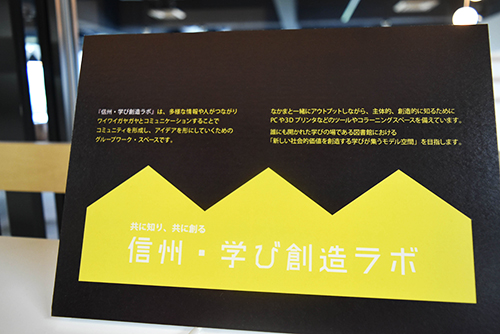

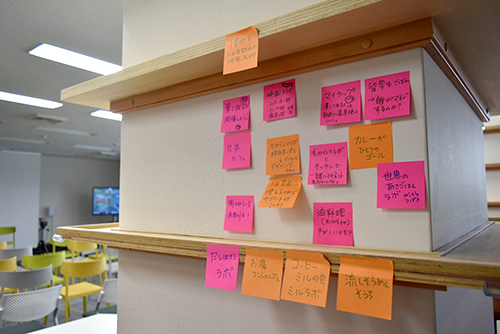

会場・イベントの様子

今回会場となったのは、2019年4月に県立長野図書館内にオープンした「信州・学び創造ラボ」。もともと会議室や閲覧室だった場所を、交流と創造の場としてサードプレイスにリノベーションしたフロアです。

当イベントでは図書館サービス向上委員会の委員メンバーをパネリストとして、地域における図書館の可能性について、「関連機関との連携」「図書館によるコミュニティ」をサブテーマにディスカッションを行いました。その時の模様をお届けいたします。

図書館情報交流会

プログラム

13:00~13:30 受付

13:30~13:45 開会のご挨拶

13:45~15:25 パネルディスカッション 第一部

15:25~15:40 休憩

15:40~17:20 パネルディスカッション 第二部

17:20~17:35 閉会のご挨拶

17:45~19:00 懇親会

パネルディスカッション 第一部

テーマ:関連機関との連携 それぞれの機関の特長を活かした利用者サービス

◇コーディネーター

(図書館サービス向上委員会委員長)

ご挨拶(りぶしる委員会の活動内容と本日の情報交流会について)

りぶしるではこれまで様々な図書館に関する情報発信を行ってきた。(元気な学校図書館プロジェクト)今後はこれらの図書館の声を基に新たに3つの分科会活動を行っていく。

- 調べ学習支援

- POPコンテスト

- 未来の図書館を語る会

今日の情報交流会では、機関との連携、まちづくり(人と人とのつながり)についてそれぞれパネルディスカッションを行う。会場の皆様にも自由に考え、発言して頂きたい。

◇パネリスト

(松本大学図書館長)

図書館と複合した子育て支援センター

図書館と子育て支援センターが一体となった複合施設えんぱーくでは、双方の連携を通して1つの機関として運営していこうという意図から、『機能融合』を大きなテーマとして運営している。

えんぱーくの事例に限らず、図書館の複合施設化を一つの契機として、新しい図書館利用者と利用の活性化が発生している。単に同じ施設内に複数の機関が同居するのではなく、サービスを一体化させることで、地域住民にも受け入れられ、図書館の利用を増加させることができる。このような取り組みを継続し、地域とのつながりを深めていくことよって、図書館も自信をもってサービス提供できるようになると考えている。

(立教大学兼任講師)

ひらく つなぐ そだてる

ひらく つなぐ そだてるをコンセプトとした東京学芸大学の学校図書館活用データベースが、Library of the Year 2016 を受賞し、評価された。このデータベースは、Webで公開することによって「人と人とのつながり」、「情報資源」、「実践、活動」を共有しながら、まさに協働・連携をしてきた。

子どもにとって「何を知っているか」「知っていることをどう使うか」そして自身の学びが実社会にどのようにつながるかを意識する主体的な学びが要求されている。そのためには、学校は地域へ出ていき、地域は学校を開き、地域と学校で共にしていくことが肝要である。校内はもちろん、他館種との連携、博学連携、地域資料の協同作成、調べる学習のアピールは多くの人の目に触れることにより、そのまま質の向上につながっていく。学校には、プログラミング教育、STEAM教育、がん教育、食育、地域学習など次々と新たな課題がやって来る。これらはもはや、学校教育だけ、社会教育だけでは限界がある。みんなでみんなを共に育てる「パートナーシップ」を提案する。

(鳥取県立図書館支援協力課長)

県立図書館と専門図書館をキーワードに連携を考える

県立図書館の役割は、県民が幸せに暮らすための情報環境を整える事である。これを実現するには市町村図書館だけでなく、様々な機関との協力、連携が重要になってくる。連携において大事なのは、図書館にとって影響力のある人にいかに働きかけ協働事業をするかということ。

また、課題解決型の図書館が求められている昨今、各公共図書館は専門図書館との連携を意識すべきである。この時、連携したら終わりではなく、意識して連携関係を維持することが求められる。ビジネス支援図書館推進協議会で開催している「情報ナビゲータ交流会」の活動を通して、専門図書館と公共図書館の連携を強化していきたい。来年度は6月に開催予定なので興味のある方はぜひ参加してほしい。

パネルディスカッション第一部の様子

パネリストそれぞれの立場から「子育て支援センター」「学校支援」「ビジネス支援」といった利用者サービスについて事例紹介していただいた後、図書館と関連機関との連携について討議されました。

※サムネイルをクリックしてください。

パネルディスカッション 第二部

テーマ:図書館によるコミュニティ 地域住民の交流の場としての図書館

◇コーディネーター

(県立長野図書館館長)

新しい時代に求められる図書館の姿

県立長野図書館が事業の改革に取り組んで5年目になる。以前は図書館の中で、自分たちが収蔵している本をどう届けるかを基本にしていたが、情報のカタチが変わり、サービスの場所が変わった。

経済や政治の状況の変化により、図書館の立ち位置が問われている。館から出て、市町村と一緒に何を考えられるかということを我々のポジションとして置きなおしてみた。図書館が社会の一員としてコミュニティを作れるかどうかが試されている。

◇パネリスト

(元文部科学省社会教育課長、図書館海援隊長)

困った時には図書館へ

図書館によるコミュニティを成立させるためには、図書館が「本来」有している役割、機能を住民に知ってもらう必要がある。そのためには、「図書館にできること」を具体的に言語化する必要がある。そして、図書館員が書を携えて、街に出る必要がある。

最近の図書館は役割が変わったと思われるかもしれないが、それらは元々図書館法に記載され、努力義務ではあるが、最初から図書館に期待されている役割である。2010年に発足させた有志の図書館ネットワーク、図書館海援隊も、図書館本来の役割を多くの人々に知ってもらうための取組の一つであり、活動の中で自治体や企業、住民の抱えている課題に向き合う図書館職員が全国にいることが分かり、心強く感じている。このような図書館員がもっと増えていくと、日本の図書館は更に発展していくと前向きに考えている。

(京都女子大学講師)

地域連携型司書養成の取り組み

大学の司書養成に携わる教員として、学生たちに地域の実情から図書館を考える機会を作るための工夫をしているが、学外演習(図書館実習を除く)を伴わない現行の司書養成カリキュラムには限界がある。そこで、「地域連携型司書養成」を念頭において現在実践しているのが、大学カリキュラム内の連携活動科目と司書課程を組み合わせた教育手法である。私が担当する「連携課題研究」は司書課程受講生を中心に開講しており、司書の学びをもとに地域課題を探索して解決策を考えていく。

今年度は「地域に市立図書館はあるが、学校の規則で小学生は放課後に立ち寄ることができない」という地域課題を見出した。図書館以外の場所に本を設置する手法を試行しながらエリア調査をした結果、小学生の放課後の居場所は児童館であった。大学から近い児童館と連携し、元々抱えていた図書室問題や選書問題を解決する方法と仕組みを議論した。受講生は司書の学びを活かして児童書20冊を選書し、読み聞かせや読書絵はがき作りを通して小学生が本で交流する機会を創出することを経験した。

これは一例であり、地域で学べる司書養成の手法は多様であろう。図書館が地域へのサービスを充実させ、新たなニーズを発掘するためにも、地元大学の人材(司書課程受講生)を大いに活用してほしい。

(北広島市図書館長)

地域住民の交流の場としての図書館

北広島市では、職員の掛け声・合言葉を設定していて、

- 開館後数年間は「まちがあって、人があってこそ 図書館」

- その後15年ほどは「学ぶ人の側に」

- 開館後20年経った現在は、「まちなか司書に!」

今後は、図書館サービスを広げていく上で、図書館の仕事を遂行していく意味でも、関連機関との連携・支援も全部ひっくるめて、地域まるごと読書支援をしていくという指標をつくり、活動していきたい。

パネルディスカッション第二部の様子

図書館によるまちづくりについて、「地域を育てるコミュニティを図書館で育てられるのか?」「図書館の本来の役割を広く住民に知ってもらい、利用してもらうには?」「大学生が図書館を使って地域と関わるには?」などの幅広いテーマが討議されました。

※サムネイルをクリックしてください。