宮城県 多賀城市立天真小学校

日本一あいさつのすてきな学校」をめざす

所在地:〒985-0841 宮城県多賀城市鶴ヶ谷2丁目21-1

電話 :(022)363-0396

E-mail:FJP57505@nifty.com

設立 :1870年(昭和45年)7月15日

児童数:390名 学級数:14学級 教職員数:36名

学校図書館司書:1名 (平成28年5月 現在)

教育目標

「希望や志をもって人間性豊かにたくましく生きる児童を育成する。」

―めざす児童像―

◆やさしい子供(徳)

◆よく考える子供(知)

◆げんきな子供(体)

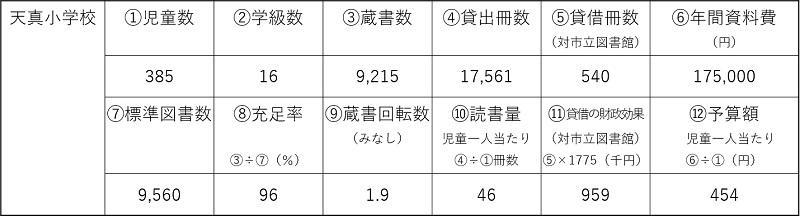

図書基本情報

インタビュー

読書推進の具体的な取組についてお聞かせください。

【校 長】

市では、今年度から「第3次多賀城市子ども読書活動推進計画」を開始しています。市内には小学校が6校、中学校は4校ありますが、本計画の実践に当たり、天真小学校は推進校に選ばれ、読書活動のあるべき姿や、読書推進のモデル的な実践を本校で示していくこととなりました。具体的には次の3点を重点目標としています。

① “蔵書”の整備、充実を図ること。

・「資料センター」「読書センター」としての体制をきちんと整えたいと考えています。いただいた義援金なども子どもたちに還元できるように、蔵書の整備に優先して充てています。

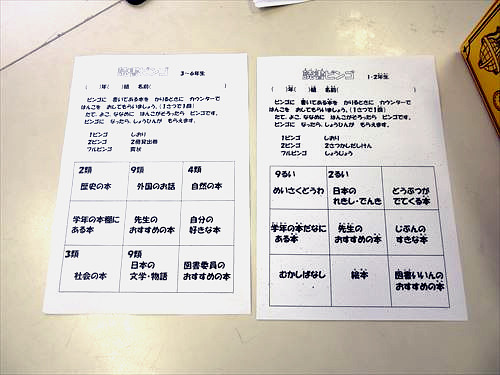

② 図書館の利用の仕方について児童の理解を深めること。

・「本を借りる図書館」から課題解決に導く「学習センター」や「情報センター」としての利用を目指しています。このため、学校図書館司書の先生より、全学年・全学級に図書館の利用についての授業を行っています。

③ 日常の読書活動について、その環境づくりを進めること。

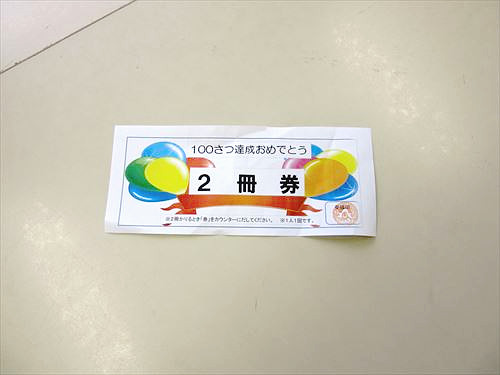

・「読む冊数」の目標は定めていません。読書マラソンや読書ノートなどの手法はありますが、子どもたちが自発的に「本を読みたい」と思う心を育てたいと考えています。そのため、本を好きになってもらうための環境づくりや働き掛けを重視しています。図書館では教科書で紹介されている本をほぼ全て所蔵することで、国語の授業の発展学習を補助するだけでなく、児童の「読みたい」という気持ちにすぐ応えられる環境を整えました。

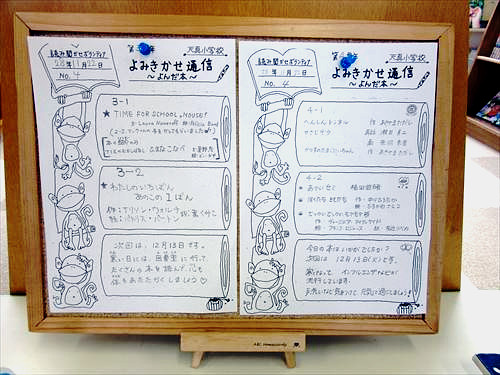

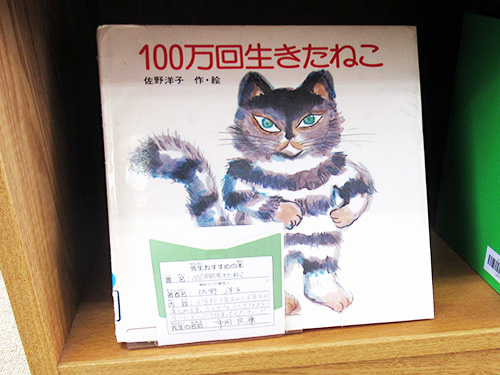

子どもは、外で遊ぶのが好きならば外で遊びますし、本が好きならば本を読みます。それぞれの好きなことを尊重しながら、子どもたちの読書意欲を刺激できるように、図書館まつりを開いたり、先生方のおすすめ本を紹介したりするといった工夫をしています。

「調べ学習」などについて状況をお聞かせください。

【校 長】

学校図書館で「調べ学習」用の蔵書を充実することは容易ではありません。また、学習環境としてのスペースも必要となります。学校では市立図書館との連携で環境を補っています。本校では、調べ学習で使用したい本について、学校司書に相談すると市立図書館に所蔵している本の中から、必要な本を選書し学校へ貸し出してくれます。

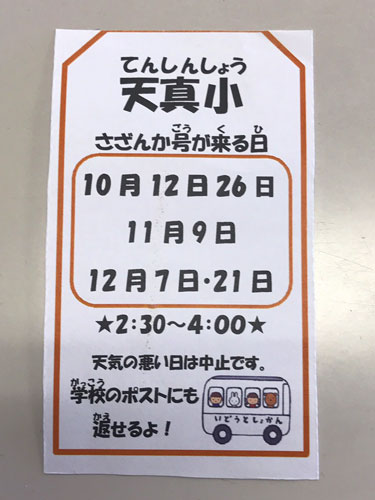

子どもたちに図書館を身近に感じてもらうための働き掛けとして、2016年度から市立図書館で校外学習を始めました。全学年を対象としており、2016年12月の時点では2、3、4、6年生で実施しました。学習内容としては、図書館についての説明や配架などについても案内していただくというものです。また、市立図書館から全校児童に対し読書通帳が配られており、使用方法についても教えていただきました。

保護者や地域の人たちとのつながりについて教えてください。

【校 長】

学区内7つの行政区ごとに地域懇談会を開催しており、学校の経営方針について区長をはじめ、地域の皆様、保護者の方々に説明をしています。

ある程度、読書環境や子どもたちの読書意欲が育ってきたところで、保護者と一緒に本を読む、「家読(うちどく)」を推進したいと考えています。現在、PTAと連携して「減テレビデー」「ノーゲームデー」の設定を行おうと計画しています。テレビを見ない、ゲームをしない日を作るというこの取組と連動して「家読」を進めることが理想です。

次の世代や、後任の先生方に図書館の取り組みをつなげることに対するお考えをお聞かせください。

【校 長】

「つなげる」ことには2つの観点があります。「学校図書館がきちんと運営されていくためのシステムをつなげていくこと」および「先生方の教育への構えや思い」だと考えています

システムとしてつなげることは、さまざまな努力と工夫で環境を整え、継続していくことでできます。大切なことは、先生方の「教育文化」を考えながら、学校図書館の価値を先生方一人一人に理解してもらうことだと考えています。容易なことではありませんが、次の世代の先生方にもこのことを伝えていきます。

特徴

学校図書館司書の佐藤美由紀さんに図書館を案内いただいた。

学校図書館を支える人・資料・環境

学校図書館司書

多賀城市では、市立図書館と、市内小中学校10校の学校図書館の運営をCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)に委託している。学校図書館司書の佐藤さんは市立図書館から派遣され、10時から15時まで学校図書館に勤務している。

図書の配架、展示などの図書館全般に関わる運営を行っている。また、図書の受け入れでは、子どもたちの要望や先生方からの購入依頼や学校司書としての選書を取りまとめ、市立図書館の蔵書を確認しながら購入している。子どもたちからのリクエストについては、市立図書館から本を借りて子どもたちに読ませ、感想を聞いてから購入している。また、除籍については、生涯学習課の「除籍基準」に基づいて行っている。司書教諭と本を確認しながら除籍候補を抽出し、多賀城市から許可を得たのちに除籍となる。

図書館の利用について子どもたちの理解を深めるため、全学年・全学級に授業を行っている。これは学校図書館司書の励みにもつながることと思う。

国語教育重視の蔵書と展示

国語教科書に沿った図書の配架が最も特徴的である。図書館のスペースの1/3程度を割いて、学年ごとにぎっしりと展示している。学校図書館は、児童の学習を支援できるような蔵書が充実していることが求められるが、読書・学習・情報センターとしてすべてを満遍なくそろえることは、困難である。国語はすべての教科の基礎。読解力を育むため、教科書にリンクした本を取りそろえ、日々の読書活動の場として子どもたちが利用できる環境を用意している。

図書館入口には、校長先生、教頭先生等の「おすすめ本一冊」を展示している。学校の経営層が率先して図書館の運営に関わり、子どもたちや先生方の図書館利用を働き掛けている。

市立図書館との連携

調べ学習などでは事前に担当の先生方とよく相談し、学校図書館の本から選書するだけでなく、市立図書館の蔵書からも選書し、先生へ提供している。学校単独での読書環境整備は、人や時間、予算、情報の面で限界がある。市立図書館と連携することで、所蔵資料を最大限に活用する有効な手段ではないだろうか。

⑦標準図書数;文部科学省の定めた学校図書館図書標準。7960+400×(学級数-12)

⑪全国学校図書館調査の学校図書館用図書平均単価(平成26年度小学校1775円)

(注1)充足率⑧;学校図書館図書標準冊数(文科省)による天真小学校の蔵書数は9560冊で実際の蔵書数は9215冊である。

多賀城市教育委員会では蔵書の除籍規準(廃棄)を定めており、適切な資料の購入と廃棄によって充足率の評価がされる。

(注2)読書量⑩;全国学校図書館協会の調べによると、多読月である5月を単月で調査。全国平均11.2冊である。(雑誌やマンガも含む)。

(注3)貸借冊数について、市立図書館との連携に備えて図書を整理してきたことにより一時的に借受冊数が抑制された。

図書館の環境

図書館は3Fの東端にあり、陽が十分に差し込んで明るい。教室には学級本も配置されているが、あくまでも学校図書館を中心にして運営している。

図書データベースが整備されており、パソコンによって管理・運営されている。貸出・返却をはじめ、インターネットを利用して他の図書館の蔵書検索ができる。

図書館は夏休みに5日間開放しており、子どもたちや保護者が利用可能となっている。

天真小学校からのおすすめ本

授業で活用されている本

| No | 図書名 | 著作者 | レコメンド | 主な対象学年 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 日本の電車1500 (全国完全版) | 松尾 定行/構成 | はたらくのりもの調べ学習 全国を走るすべての電車がカラーで1500点紹介されている。 | 1年生 |

| 2 | 日本の民話絵本 かっぱのすもう | 小沢 正 | 民話伝承の調べ学習。 読みやすい文、描写しやすい。 | 2年生 |

| 3 | お仕事ナビ③ 子どもに関わる仕事 | お仕事ナビ編集室/編 | 給食センターの校外学習の事前学習。 どんな一日を送っているか児童の知りたいがわかる。 | 3年生 |

| 4 | まちの施設たんけん〈7〉 ごみ処理場・リサイクルセンター | 林 義人 | ごみ処理センターへの校外学習の事前学習。 ごみの種類で処理方法の違いが明確。 | 4年生 |

| 5 | 再発見!!くらしのなかの伝統文化 | 市川 寛明/監修 | 和の文化の調べ学習。 さまざまな視点からくらしのなかの伝統文化を解説。 | 5年生 |

| 6 | みんなのユニバーサルデザイン③ | 川内 美彦/監修 | 町の幸福論の学習。 身近な例から分かりやすく紹介されている。 | 6年生 |

学校独自資料(ふるさと教育で使用)

| No | 資料名 | 著作者 | レコメンド |

|---|---|---|---|

| 1 | ごっつおうさん①② | 宮城の食を伝える会 | 宮城の伝統食材、郷土食を紹介 |

| 2 | むすび丸日和 | 河北新報社 | 宮城観光の見どころや、各地域のシンボルキャラクターも多数載っている。 |

| 3 | 宮城県内市町村の観光パンフレット21冊ファイリングし、宮城県内の調べ学習に利用できるように準備している。多賀城市のパンフレットは別にファイリングしている。 | ー | ー |

図書館のシーンあれこれ

学年ごとに配架されており、分かりやすい。本をフェイスアップしている点も児童への読書意欲を刺激するスパイスになっている。

取材後記

図書館の整備に対する考え方が明確であると感じた。

①「読書センター」としては、自校内で充実していく。「学習センター」「情報センター」としては市立図書館を活用する。

②学校図書館司書は先生方を支援し、チームに加わる。時に自ら子どもたちに図書館利用術を教える。

③先生方は図書館の価値を再発見し、授業力を高める。

このことが定着していくと、時が経ても変わらぬ読書文化につながる。

多賀城市の図書館活用教育に寄せる期待は増すばかりだ。

天真小学校のコンセプトは実に良い。「日本一あいさつのすてきな学校をめざして」は分かりやすく、子どもたちや保護者・地域の人々、先生方を結集させる「ことばの力」がある。

(菅原)