三重県立津高等学校図書館

読書と学びの機会を保障する

2021年度にLibrary of the Yearの優秀賞を受賞した「三重県立津高等学校図書館」。コロナ禍という時代の変化にも対応し、生徒に読書と学びの機会を提供し続けている取り組みが評価されました。(取材日:2024年9月18日(水))

三重県立津高校学校

本取材は、三重県立津高等学校図書館の学校司書である、井戸本 吉紀氏にご協力いただきました。

三重県立津高校図書館の様子

(敬称略)

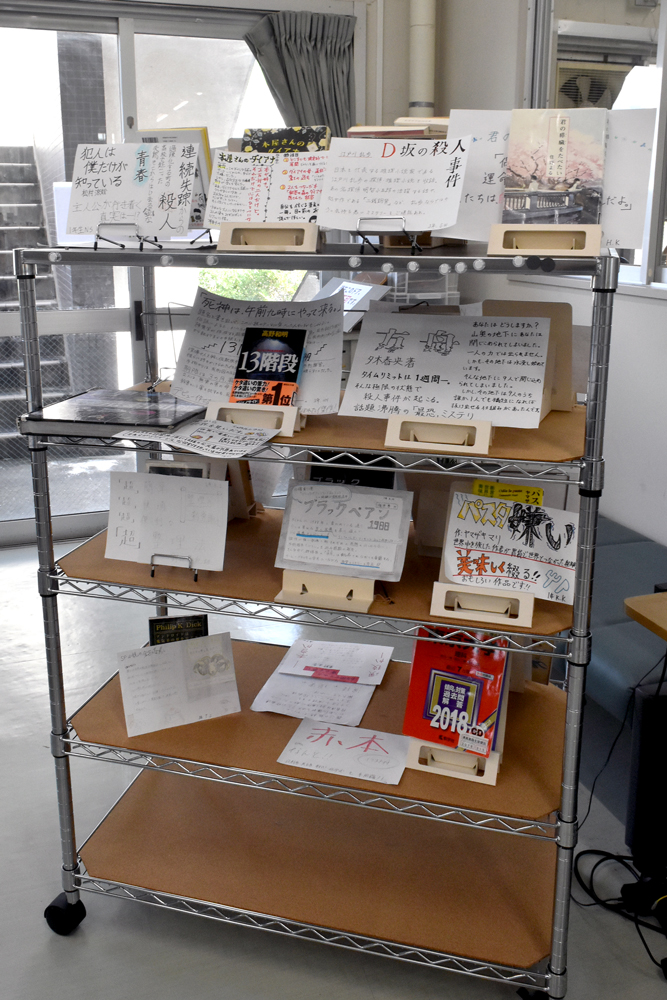

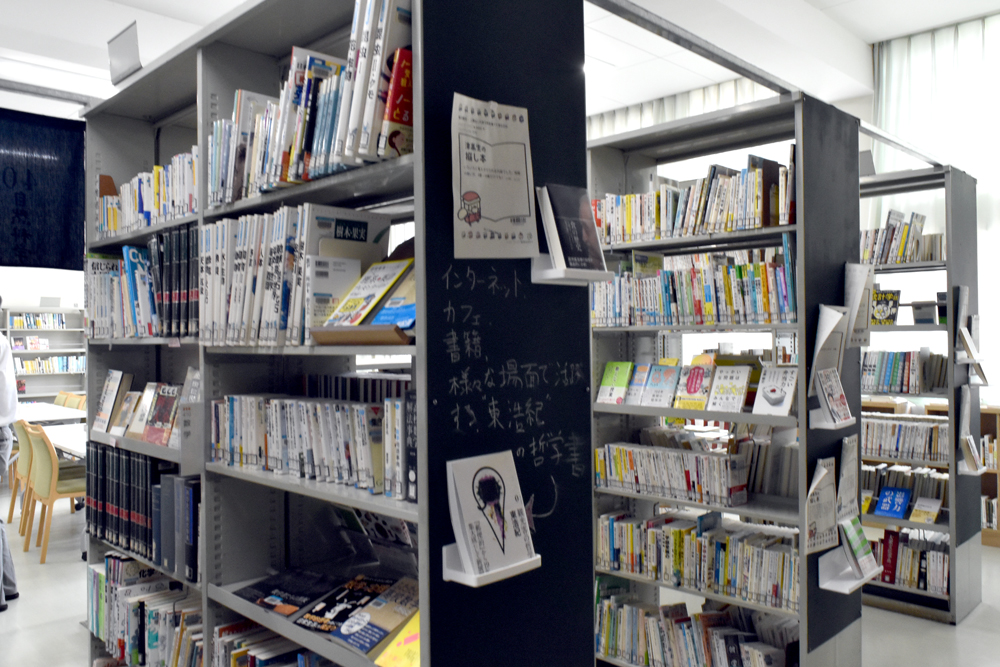

この棚は可動式で良いですね。

井戸本:災害時対応のため、可動式書架はあまり高くならないように、本をあまり載せないようにしています。この棚は、ホームセンターにある材料ですぐ作れるので良いです。今は、文化祭のときに図書委員が作ったPOPを展示しています。棚の後ろにあるドアはもともとすぐ横に書棚が続いていて鍵をかけていたのですが、書棚を撤去し、ドアの鍵を外して開放的な印象になるようにしています。

井戸本:この場所では、イベントを実施しています。多い時では週に3回ほどイベントを実施しており、机を立てて窓際にスタッキングさせて、椅子だけ並べて開催したりしています。

放課後にイベントを実施しているのですか?

井戸本:そうですね。放課後に実施しています。5~10人規模のイベントもあれば、人気なテーマだと80人程集まるものもあります。今年も30テーマ程のイベントを行いました。今年度は校長先生が企画したものもたくさんあります。

これだけのイベントを対応するのは大変ですね。

井戸本:一人で対応するのは大変ではありますが、企画書やポスターや当日のやり方のフォーマットを揃えればなんとかできなくはないと思っています。図書館だけでなく、先生や生徒からもイベントの企画を持ってきてくれるのでありがたいです。

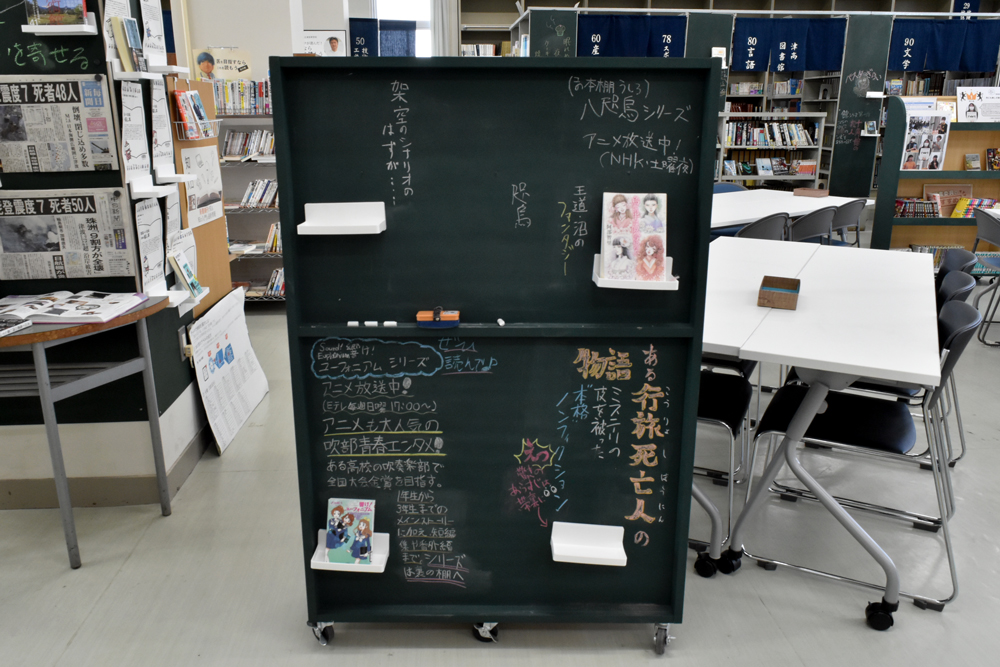

井戸本:黒板付きの本棚は、伊賀白鳳高校の工芸部に作ってもらったものです。材料費は津高校から出して作ってもらいました。黒板とキャスターを付けて、高さは倒れても危なくない程度にとお願いしただけですが、磁石を貼れるように中に鉄板を埋めてくれたり、溝を作ってチョーク置きを作ってくれたりなど、工芸部の皆さんが独自で作成してくれました。伊賀白鳳高校工芸部の部員2名と、先生が完成した黒板本棚を届けて下さり、贈呈式を2023年の12月に実施しました。こちらの様子は津高校のホームページにも載っているので見てみてください。

井戸本:書棚の間にかかっている暖簾は私が家庭科室のミシンを借りてきて縫いました。松阪木綿の藍染をしたもので、文字を書いたのは当時の書道部です。

井戸本:図書委員から、くられ先生という科学者兼YouTuberを呼んでほしいという要望があり、実際に招きイベントを実施したところ、大盛況で生徒も大喜びでした。イベントに対して来てくれる人がいるか見込みが分からないときもありますが、生徒からの意見を取り入れると来てくれる率が高いと思います。

井戸本:学校図書館というと文学系の本が多いと思われることが多いですが、そうじゃないジャンルの本もあるので、図書館の入り口の展示コーナーに意識的に置いています。

井戸本:ここは元々、ギャラリーなんですが、畳の休憩スペースやベッドがあります。ベッドは、学校のALT(外国語指導助手)が、帰国するタイミングで、もう使わないので、要りませんか?と図書館に寄付してくださったものです。意外とベッドで横になったりしている生徒もいたり、家に畳の部屋が無いからと、畳のスペースを気に入ってくれている生徒もいます。

井戸本:この「工場夜景」という展示は、先生からの持ち込み企画で、工場夜景について写真や映像を使って1時間ほどの車座トークをしていただきました。そこで使用した写真を展示しています。

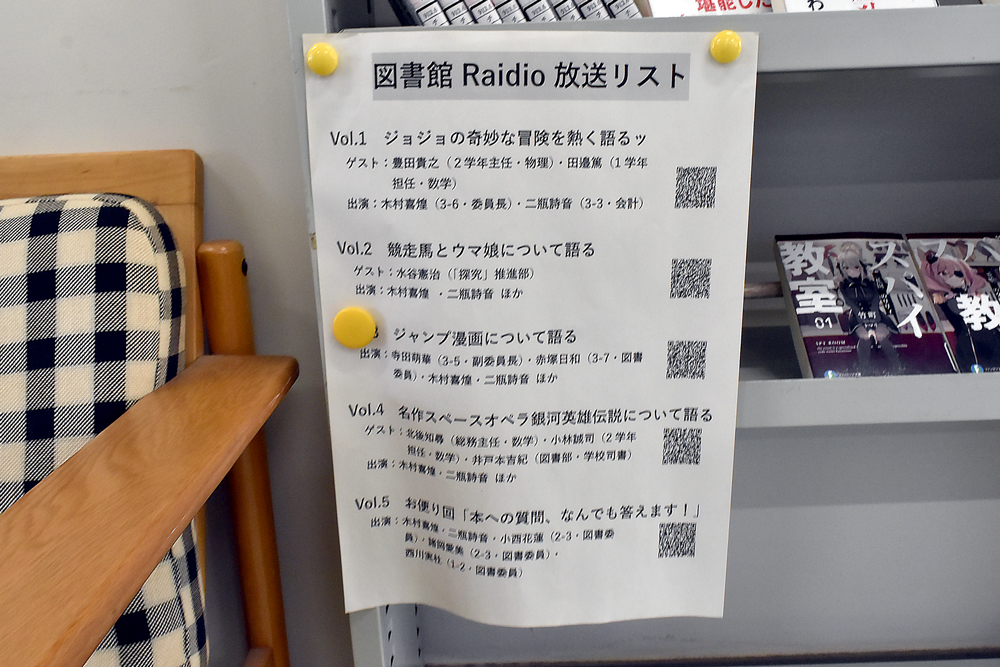

ラジオもされているんですか?

井戸本:ラジオは、文化祭で図書委員が企画したものです。文化祭当日は、クラブ活動やクラスの活動で忙しいので事前に収録して流しています。今年で始まって3年目になります。先生の趣味のお話を語っていただいたりしています。

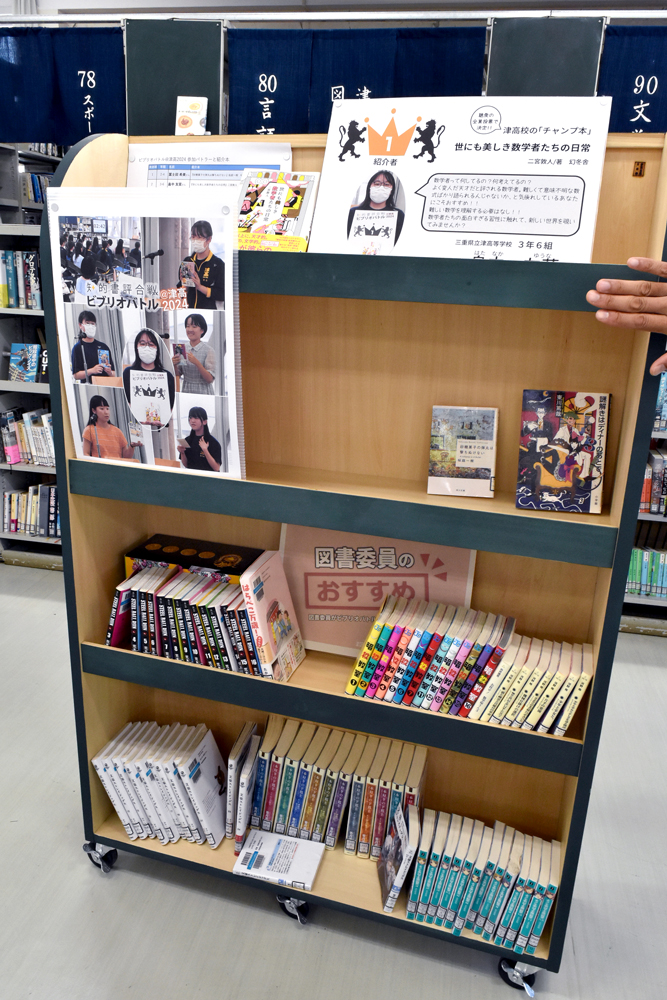

本の展示は図書委員も行っているんですか?

井戸本:基本的には、私が並べて、返却を図書委員にやってもらっています。他にも、新書読みというのが春休みや夏休みにあるので、新書を多く取り揃えています。新書の選書自体は、探究推進の教員をはじめとして、様々な教員の方に関わってもらっています。帯も、本の魅力が凝縮されているので、極力取らずにそのまま張り付けています。

書棚のサイドが黒板になっていますが、ここは生徒が自由に書いても良いんですか?

井戸本:元々、普通の書棚でしたが、白いトタンを買ってきて書棚のサイズに合わせてカットし、生徒に黒板塗料を塗ってもらって作ったものです。黒板に書く内容は、図書委員に任せています。生徒も含めて好きに書いて良いよという場所には、図書館に来た生徒が自由に書いていたりします。

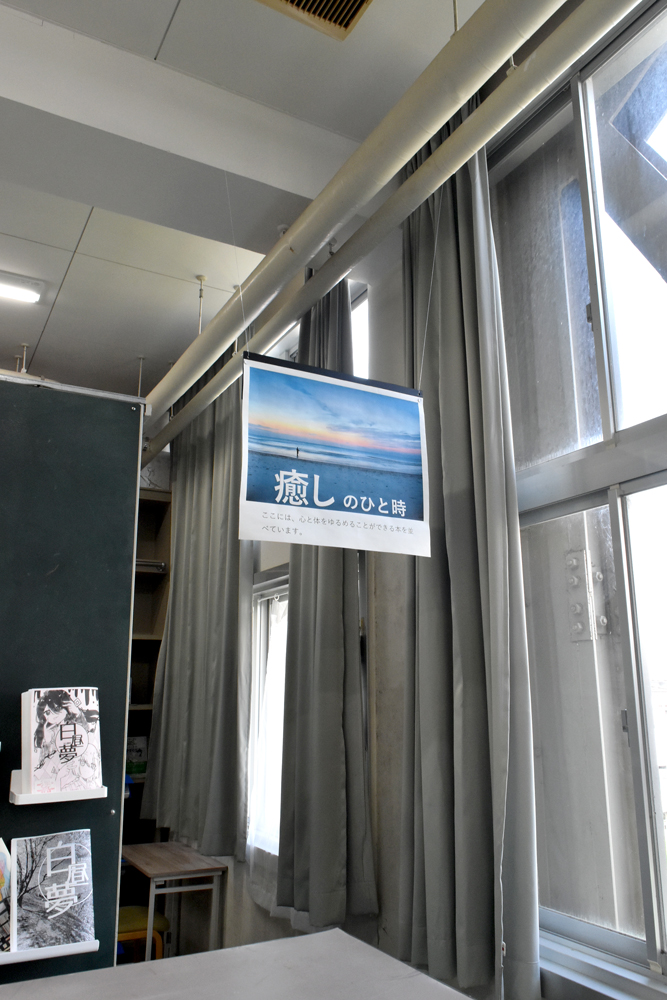

井戸本:「癒しのひと時」は、教員から図書館の中でもこっそり休める癒しの空間を作ってほしいとの要望があり、設置したものです。生徒の中でも癒しの空間となっていて、生徒が疲れたときに利用していることが多いです。

すべてが生徒や先生に寄り添って作られている図書館で、私たちも学生時代にこんな図書館を利用してみたかったなと思える図書館でした。

生徒それぞれの「やりたいこと」「困っていること」をサポートできる図書館

Library of the year 2021を受賞して反響はありましたか?

井戸本:生徒が喜んだことが一番嬉しかったです。また、新聞にも掲載され、学校図書館としての受賞は2例目ということで、先生や生徒から祝福の言葉をいただけたのが良かったです。また、テレビ取材やオンラインの取材などもあり、その当時の図書委員長が図書館をPRしたいと、積極的に受けてくれて助かりました。

今、県内の学校に正規の司書はどのくらいいらっしゃいますか?

井戸本:三重県立の学校では、大体一校舎一人は配置されています。三重県で60人ほどいます。学校図書館の魅力は、学校で生徒と一緒に何か出来るところかなと思います。また公共図書館とは違って、学校は目指すべき学校像と育てるべき生徒像が明確なので、運営や選書がしやすいと考えています。

県立図書館でのサポートはどのくらいありますか?

井戸本:「SS探究活動」があるので、そのサポートのために県立図書館や三重大学図書館から本を貸していただくことが多いです。実験や法学などの勉強がしたいという生徒のためにサポートに必要な本を調べて必要に応じて三重大学や県立図書館から借りています。たまに、三重大学附属図書館のこの本をお願いしますなど、指定で依頼されることなどもあります。

生徒からの相談は何件くらいあるのでしょうか?

井戸本:1学年で年間20件程度かなと。学年の探究担当が、図書館に行くと探してくれるなど、先生方からのアナウンスがあるので月1件以上は相談があるかと思います。

文献調査や疑似調査以外の相談はありますか?

井戸本:それももちろんあります。例えば、面白い本ありますか?とか。

色んな分野での調査依頼等があるので、井戸本さんも大変ですよね。

井戸本:聞いたことないような話を調べてほしいという依頼もあるので、大変だと感じることもありますが、自分の勉強につながるので良いなと思います。

授業と関わることはありますか?

井戸本:実はそこは弱いところで、津高校は進学校なのでテスト時期までにここまで進めないといけないとか元々の授業カリキュラムが大変なんです。三重県の学校では、1年生の4月の国語の時間に1時間程度時間をいただいて、図書館の説明をするところが多いのですが、津高校の場合は、クラスの記念撮影の合間に行うので15分程度しかありません。タイトなスケジュールで生徒も忙しいので、とりあえず動画を見せて、”図書館は楽しい場所で、勉強しないといけない場所じゃない”って生徒に伝えています。なので、あまり授業として関われていないのが、津高校の最大の課題ではあります。

年間の利用状況はどのような状況でしょうか?

井戸本:貸出冊数は、7年かけて9000冊弱に増えました。詳しく言うと、2017年が約2380冊、2023年で8669冊なので、4倍弱増えています。貸出利用者率(年間1度でも借りた人の割合)は、私が赴任する前は21%だったので、5人に1人くらいが本を借りに来るだけでしたが、今は徐々に増えてきて、2023年では43.8%程になっています。目標は50%ですが、中々壁が超えられないという感じです。

本の選書は井戸本さんが行っているんですか?

井戸本:そうですね。トーハン週報などを見て決めています。年間で受入冊数は1000冊くらいになります。図書館内で蔵書構成の模擬選挙を行い、漫画なども選出しています。

井戸本:有難いのは、1年に1人か2人くらいはこの図書館に行きたいから津高校に来ましたと言ってくれる生徒がいることです。中学校の先生が津高図書館を勧めてくれたと図書委員長が言ってくれたこともあります。保護者の方も学校見学の際に図書館に寄ってくれたりすることもあり、嬉しく思っています。

本日はありがとうございました。

参考

先生のための授業に役に立つ学校図書館活用データベース:三重県立津高等学校図書館の臨時休業中の取組