恩納村文化情報センター

村民と観光サービスを両立させる取り組み

2019年度にLibrary of the Yearの優秀賞を受賞した「恩納村文化情報センター」。村民と観光へのサービスを充実させる取組みが評価されました。2015年の開館までの歴史と、開館してからの思いについて取材してきました。(取材日:2024年8月21日(水))

今回のインタビュイー

住民が求めるものに

(敬称略)

館内の展示が工夫されていますね。

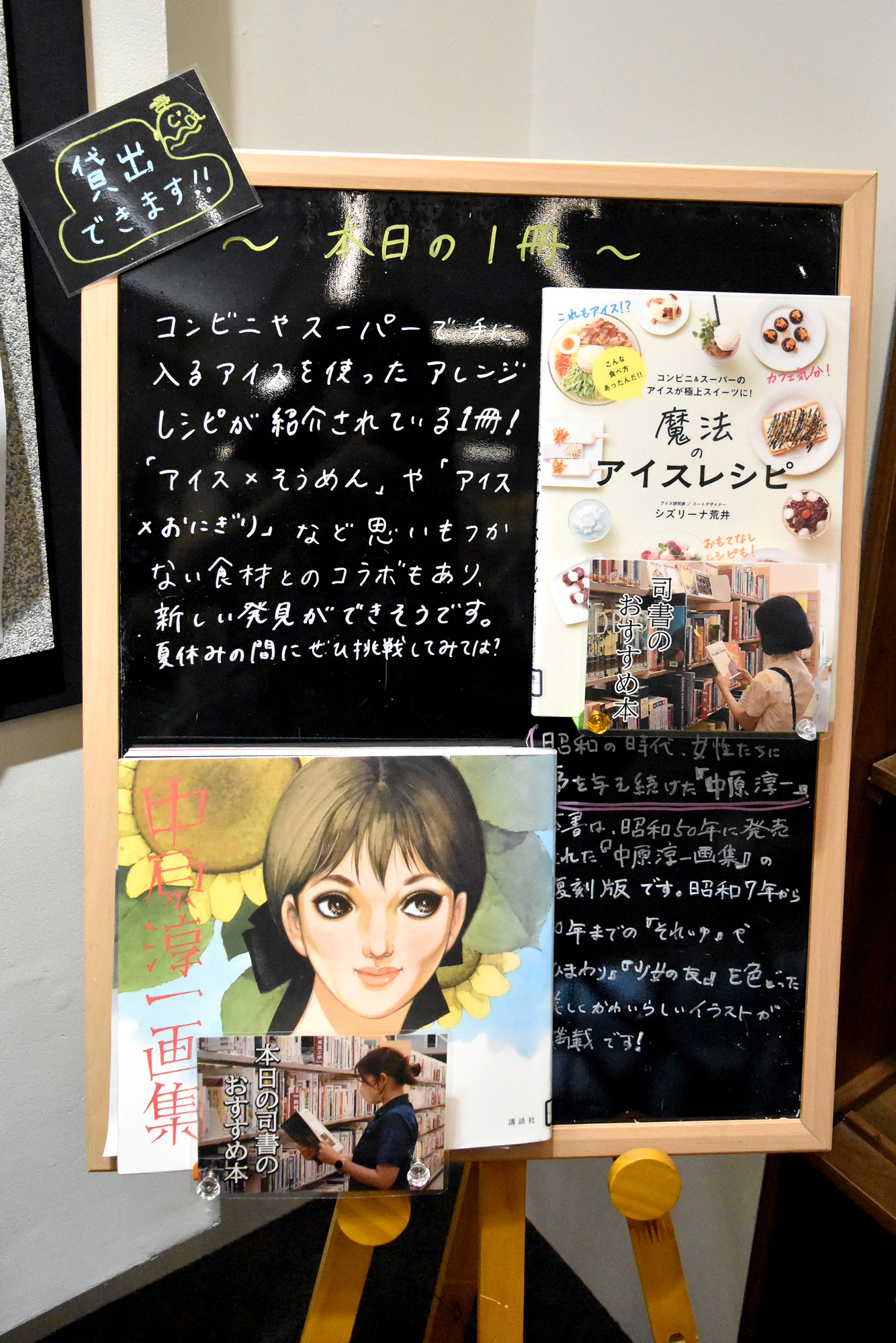

呉屋:展示は細かく実施していて、年間で100テーマ以上は実施しています。常に6~7テーマ程展示していて、利用者の方が来館するたびに違うテーマになっているように、1か月以上同じ展示を続けないように工夫しています。

呉屋:特に入り口に置いてある黒板は、毎日内容を替えています。公式インスタグラムにもアップしているので、良ければ見てください!

各所に置いてあるPOPは全て手作りですか?

呉屋:こちらは私や職員が手描きで描いています。注意事項がきつい表現にならないように気を付けて記載しています。各コーナーの看板に描かれている象は、文化情報センターのマスコットキャラクター、「よむぞう」です。恩納村の万座毛の象岩をモチーフにしています。缶バッチなどのグッズにもなっています。

呉屋:カウンターの前には「今日かえってきた本」をブックトラックに置き、すぐに借りられるようにしています。このブックトラックは、図書館が開館する前に行ったイベントで、子どもたちに描いてもらった絵をプリントしてもらいました。

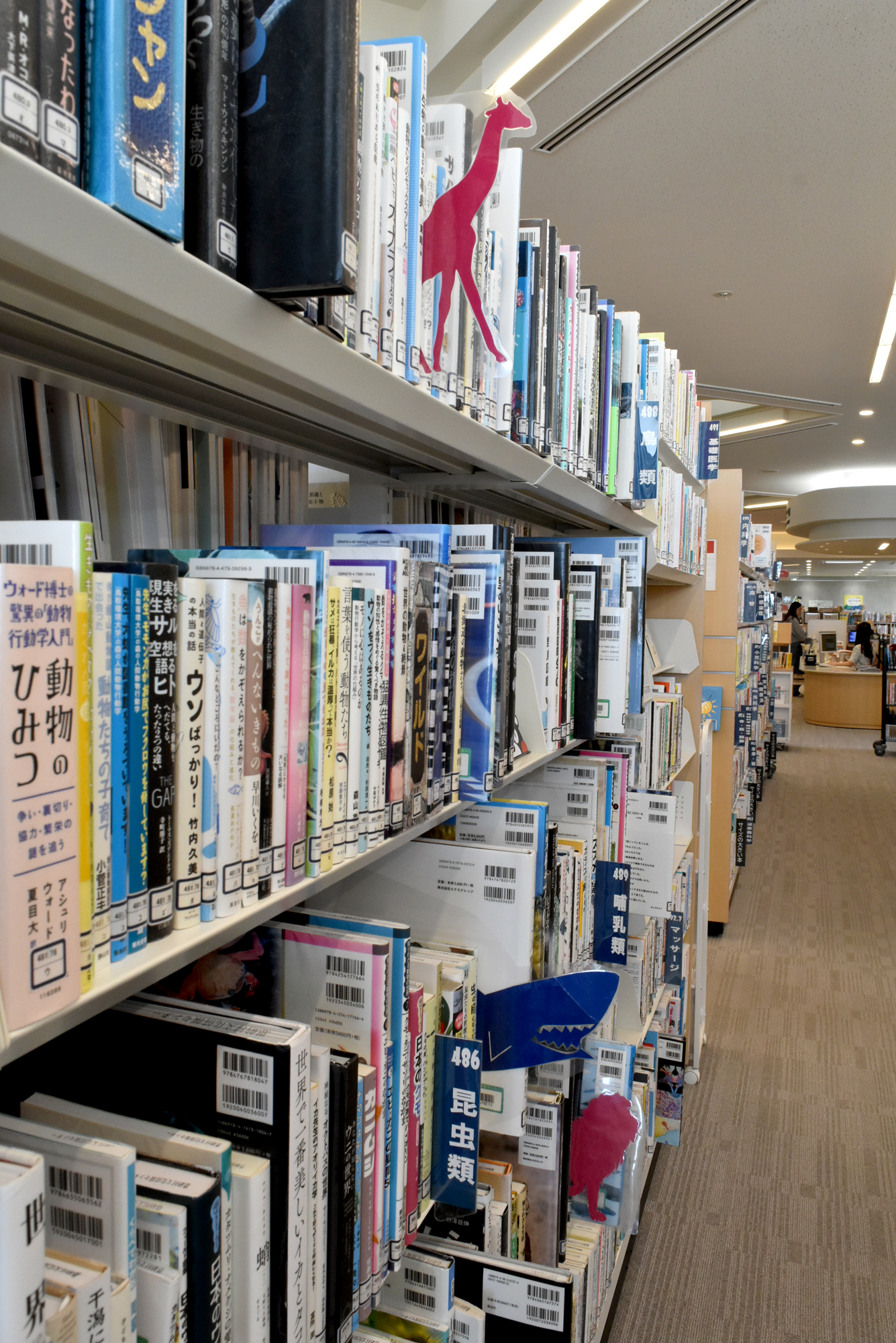

排架も呉屋さんが実施されているんですか?

呉屋:カウンターの職員で分担して対応しています。利用者の方が過ごしやすいように、圧迫感を出さないためにぎゅうぎゅうに詰め込み過ぎないように配慮しています。複数の職員で分担しても館内に統一感が出るように、分類に合わせた色や掲示物のフォントなどルールを決めています。他にもピクトグラムや差し込みを入れるなど、書架の所々に工夫もしています。手先が器用な職員が、展示に合わせた折り紙や模型を作成してくれています。

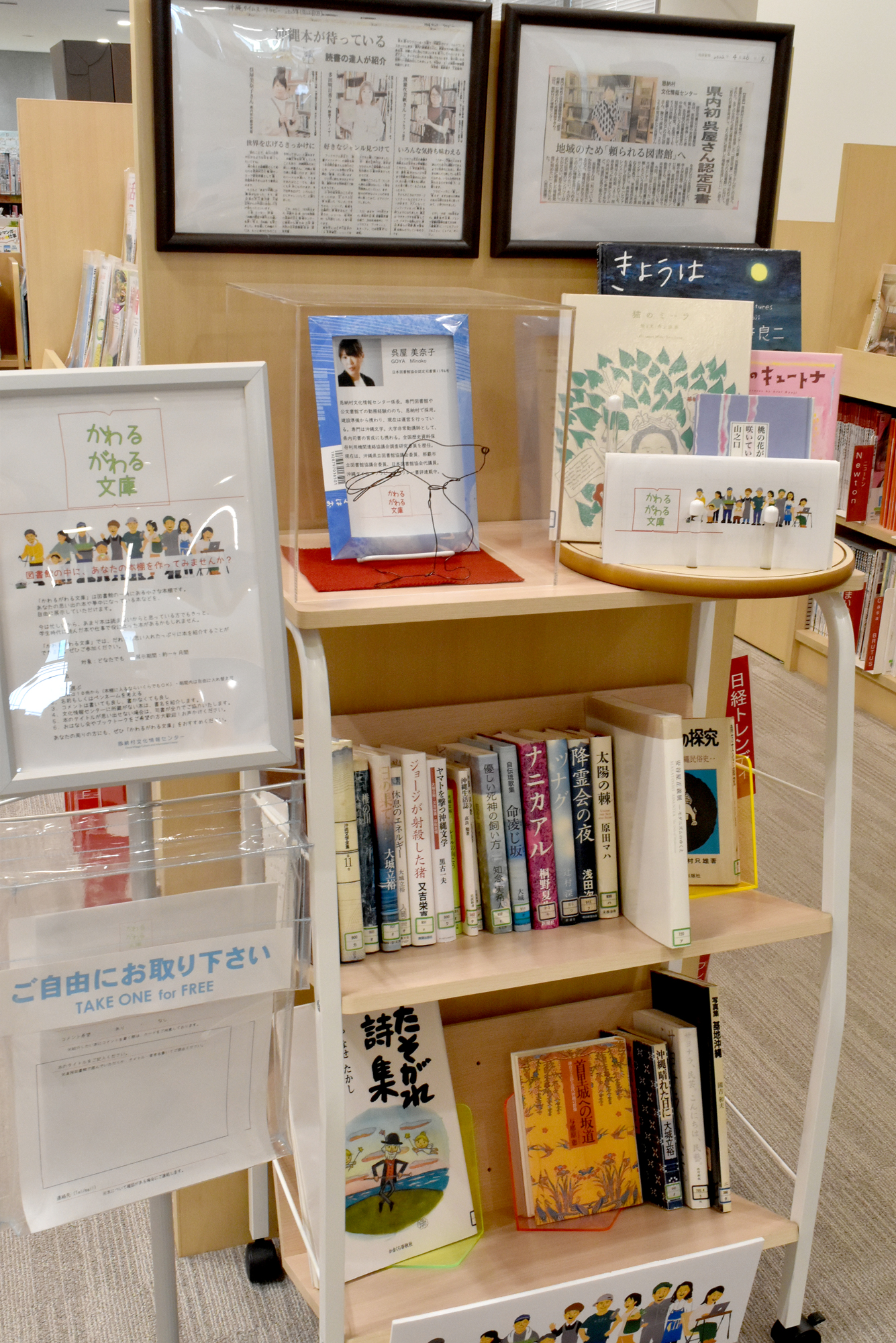

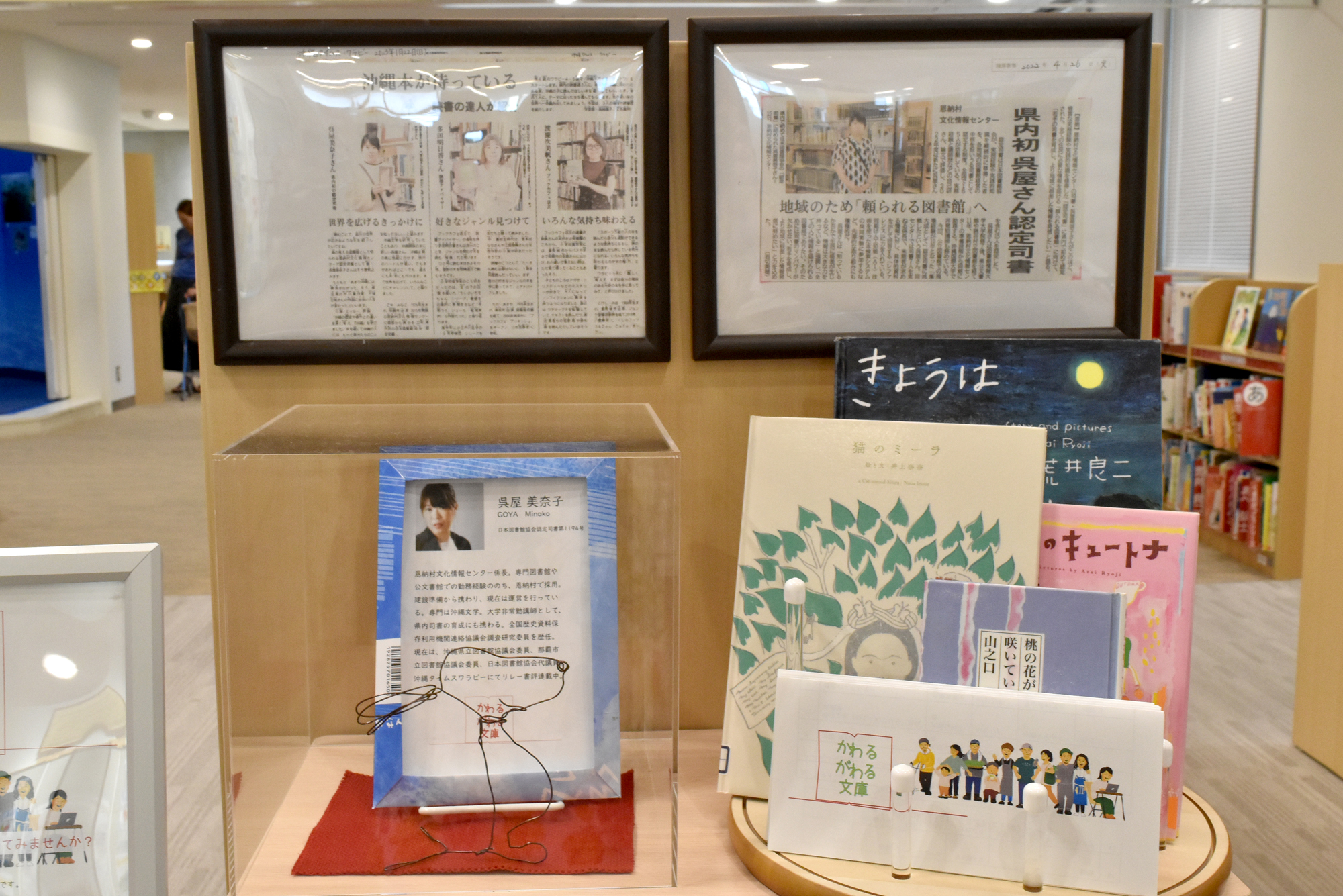

呉屋:他にも利用者の方に自由に本棚を展示できる、「かわるがわる文庫」という企画を始めました。村内に在住・在勤の方を対象に、図書館の一角を使って、思い出や夢中になった本などを紹介できる本棚を設置しています。今は私が本の紹介をしていますが、今後は村民の方にも使ってもらいたいなと思っています。

取材をしていると・・・恩納村の海をイメージした「おはなしの部屋」や館内の各コーナーで展示されていた「海の写真展」の海人写真家 古谷千佳子氏にお会いすることができました!住んでいるからこそ分かる沖縄の海の美しさを知ってもらいたいと恩納村文化情報センターに写真展の企画を持ち込んだそうです。

恩納村文化情報センターも素晴らしい図書館だと我々取材陣にもコメントをいただきました。ありがとうございます。

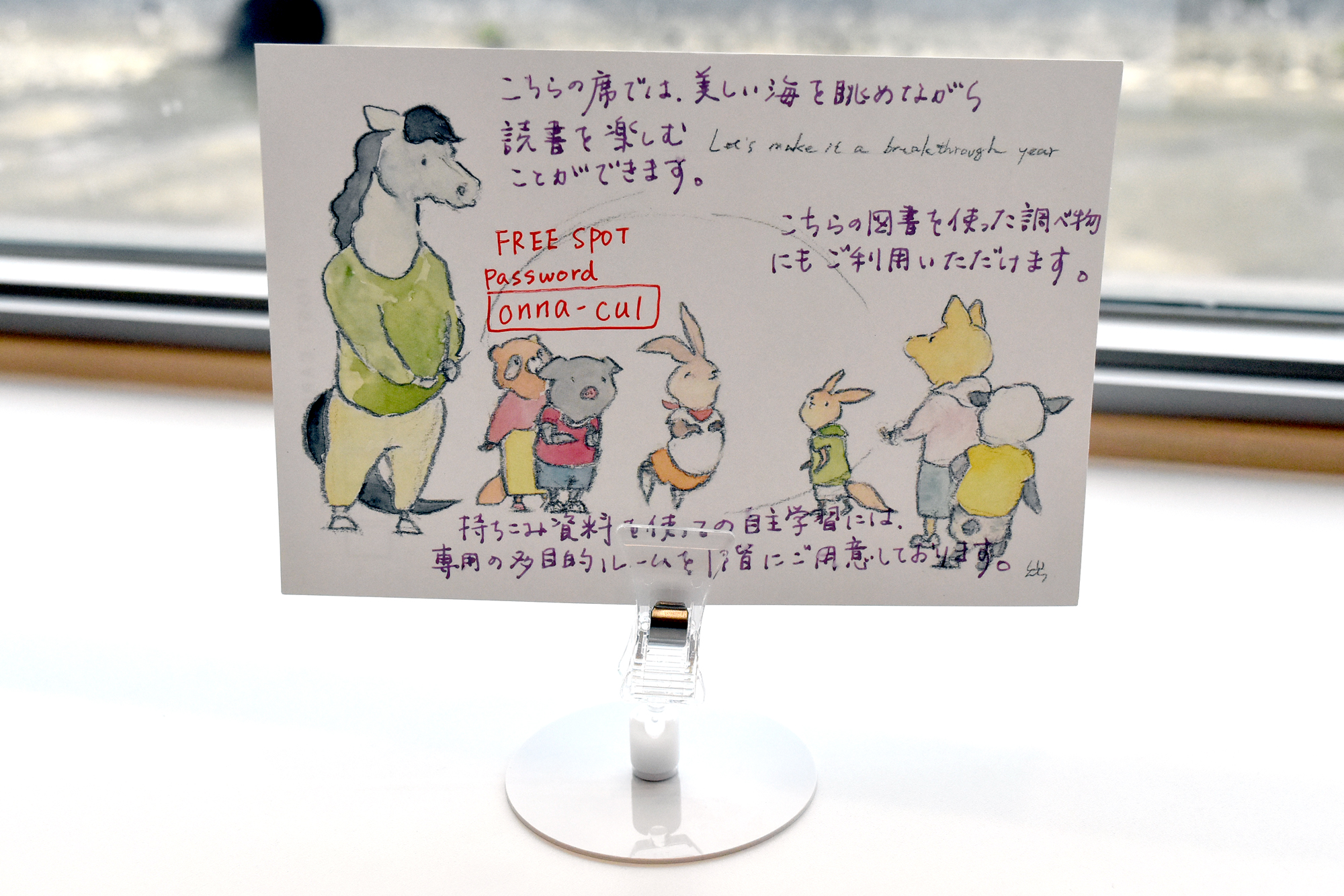

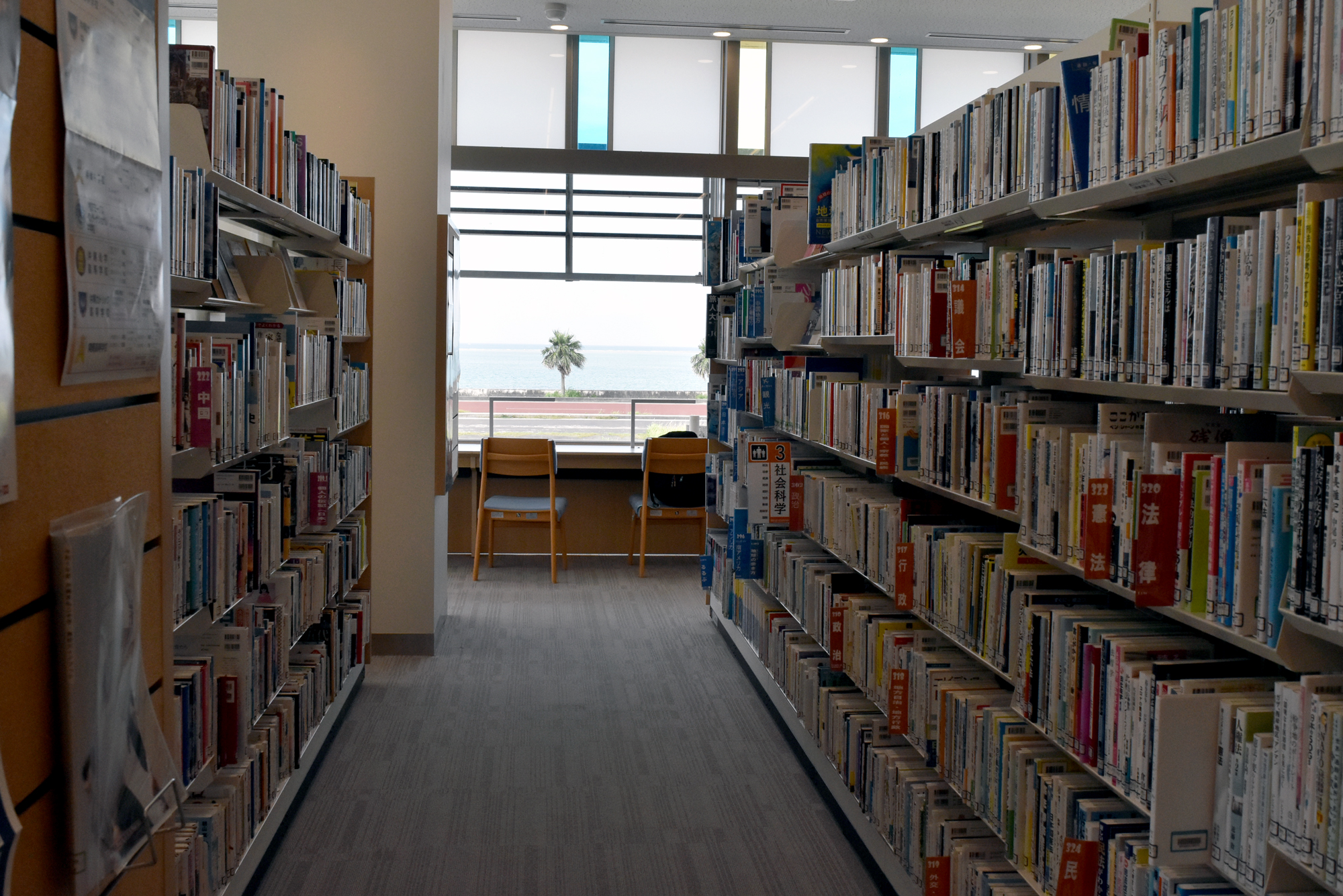

沖縄の海が一望できる図書館

恩納村文化情報センターは海を見渡しながら読書の時間を楽しむことができるように、窓に沿って閲覧席が設けられています。3階は休憩やイベントができる展望室になっており、より海を身近に感じることができる観光スポットにもなっていました。

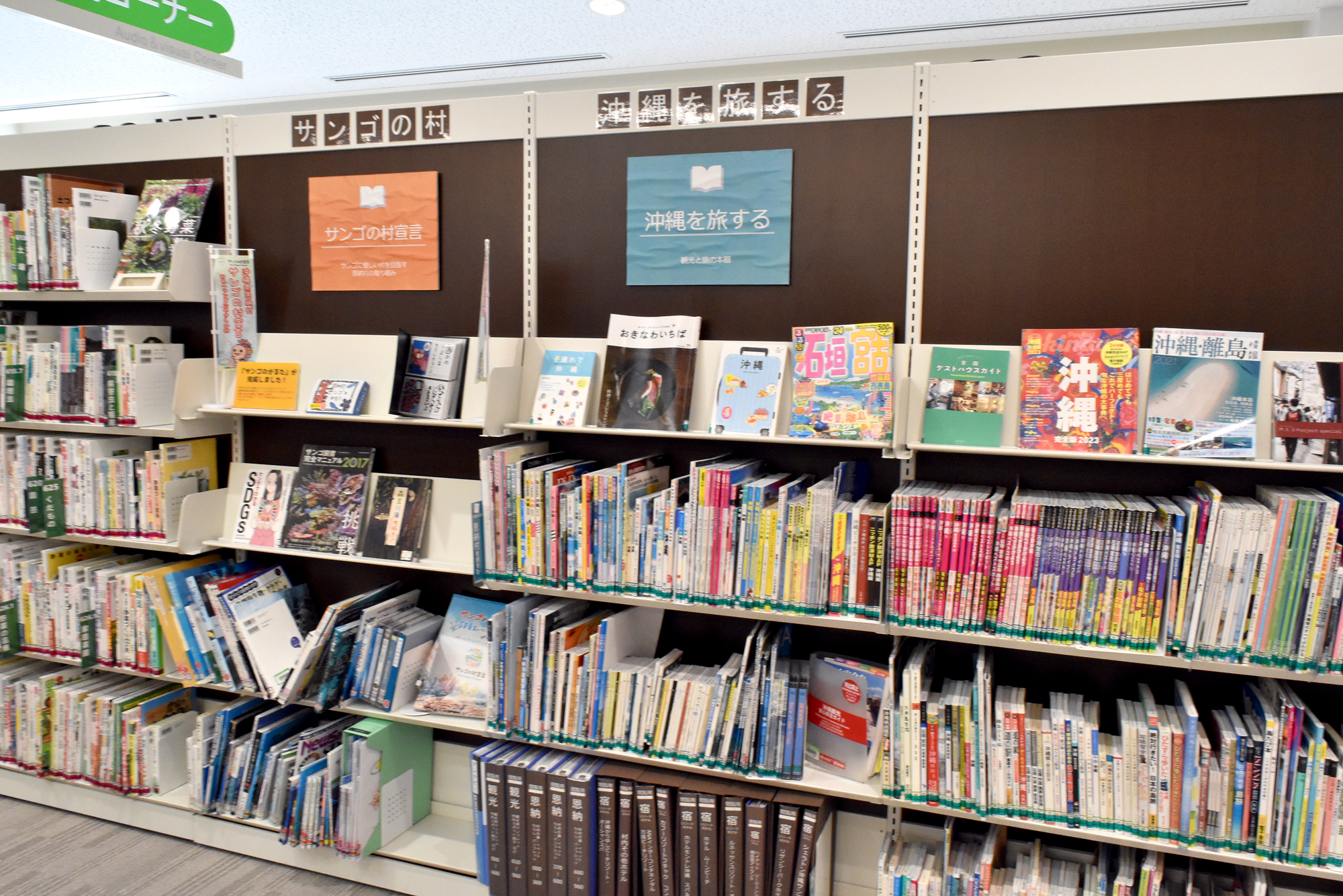

郷土資料コーナーがかなり充実していますね。

呉屋:友好図書館のコーナーも郷土資料の近くに配置しています。こちらは北海道の石狩市民図書館さんのコーナーです。もともと2013年に石狩市と恩納村が友好都市となり、その後2015年に図書館同士でも友好図書館協定を結ぶことになりました。コロナ禍になる前までは、お互いの館を訪問したり資料交換をして交流を図っていました。他にも、2017年に長野県川上村と友好都市を提携しています。友好都市提携の1周年記念に、川上村固有の日本犬・川上犬が贈呈され、「うんなレタ助」と名付けられて今でも看板犬として活躍しています。来年は開館10周年になるので、友好都市と何か出来たらいいなと考えています。

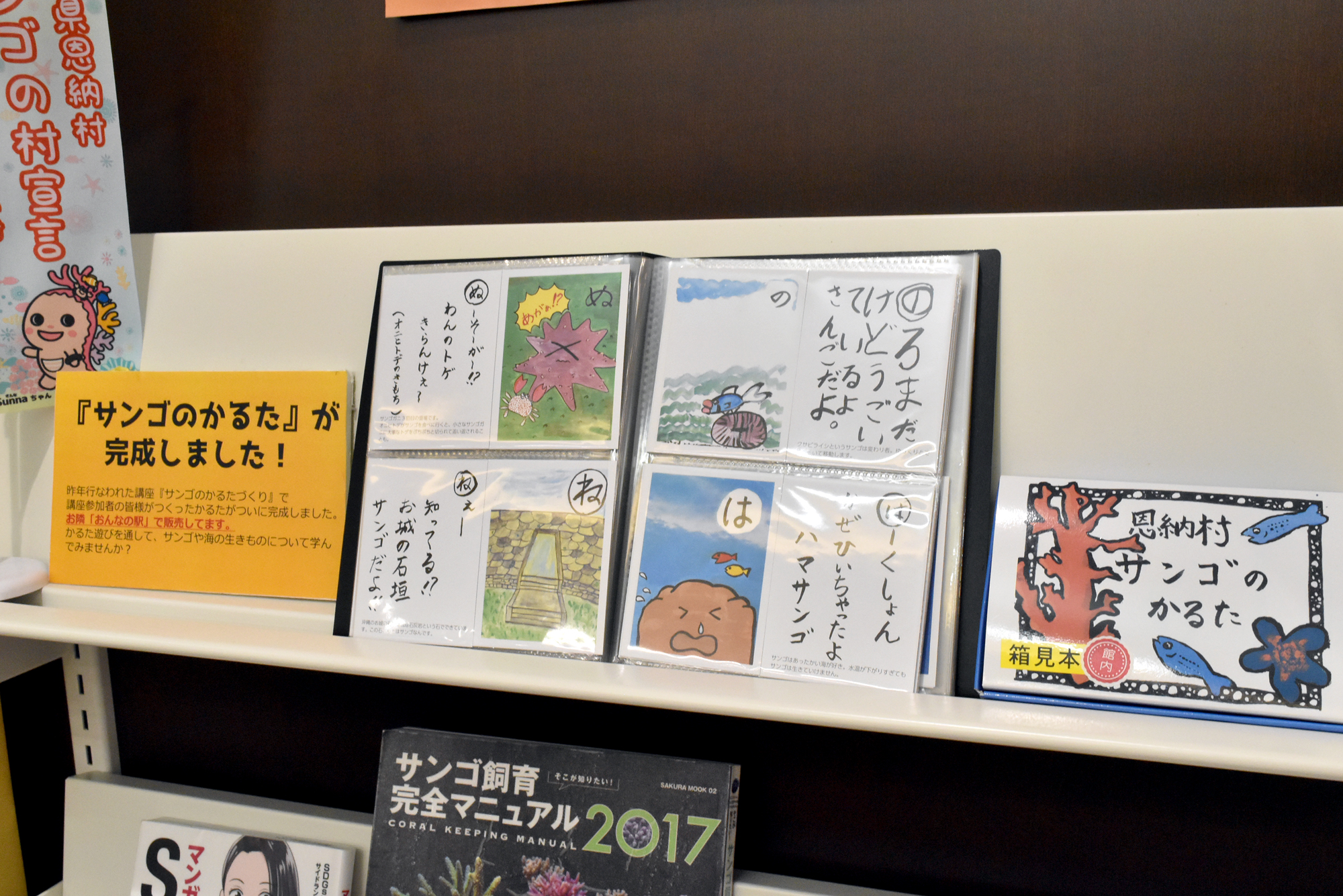

呉屋:また、 恩納村は2018年に「サンゴの村宣言」を行っていて、その取り組みを紹介するコーナーも設置しています。プロジェクトの一環としてサンゴに関する絵本作成講座を複数回行いました。そこで完成した絵本を印刷屋さんにお願いして製本してもらい、ISBNも取得しております。親子で共同して作成する参加者の方もいらっしゃって、子供から大人まで様々な方が参加され、豆知識や図鑑のような絵本など、個性的な絵本が出来上がりました。絵本の他に、『サンゴのかるた』も作成しました。カルタの先生を呼んで、カルタづくりの講座を開き、作り方を教えてもらって作りました。こちらのカルタは、お隣の「おんなの駅」で販売もしています。

Library of the Year受賞についての思い

現在ここの図書館は何名で運営されていますか?

呉屋:現在は、正規職員は私のみで、非常勤が6名、計7名で運営しています。

観光サービスについてどのようにお考えでしょうか。

呉屋:観光サービスは特別なサービスと捉えていただいて評価を受けましたが、恩納村自体が観光に特化した場所なので、自治体としてやるべき基本的なことを図書館としてアレンジして実施しただけなんです。話を聞くだけだと珍しい取り組みと思われたかもしれませんが、実際に現地に来ていただければ実感していただけると思います。「観光」自体が恩納村の課題なので、図書館でも取り組まないわけにはいかないテーマです。そのために、この規模の図書館の中では大きめの地域資料コーナーを作っており、沖縄の観光情報が載った情報誌からリーフレットまでファイリングして配架しています。

呉屋:特別観光客のために何かしているわけではなく、郷土資料の収集を一生懸命に取り組み、住民のありのままを見てもらうことが観光につながるという考え方でやっています。

当たり前のことを当たり前以上にやる、当たり前を標準レベル以上にやることで、特別なサービスになると思っています。

今は全国的に滞在型の図書館を作ることが多いですよね。

呉屋:ここの図書館は有名な建築家へ依頼したわけではなく、入札で設計者を決めましたが、設計会議当初から私も参加していました。設計の段階から、そこで働く司書の意見を取り入れた事例は少ないのではないかと思います。当時私は非常勤でしたが、基本構想は業者に任せずに自分で作成しました。図書館未設置への支援を行っている団体に連絡して相談しても図書館づくりのノウハウは無く、県立図書館や図書館協会へも連絡をしましたが知りたい情報は得られず、当時の上司が作成を支援してくれましたが、ドキュメントの体裁さえ分からなかったので、とても苦労しました。それでも多くの自治体がコンサルや外部のアドバイザーに依頼する中、「呉屋さんがいるから」と信じて村のメンバーが託してくれたので、責任をもってやらせてもらいました。

こちらの図書館に入る前は何をされていたんですか?

呉屋:大学院を卒業してからは、大学の非常勤講師をしながら専門図書館、女性総合センター、公文書館など携わっていました。公文書館にいたときは、全史料協という調査研究員に所属して全国で利用普及の講座などを企画していました。図書館準備室では、こういった様々な経験が活かせたと感じています。

図書館づくりとは

呉屋:最初の計画が出来た際、観光という課題をふまえ、どういう図書館にしたいかということを考えて、役場のメンバーで組織した「図書館設計検討委員会」のメンバーと一緒に九州の先進図書館へ見学に行きました。私としては、行政がどう考えるのかをフラットに見たかったので、同じ基礎データを渡した上で、4館ほど見学に行きました。そうすることで、役場の職員たちが何を求めているのか、本質的なことを把握することができました。図書館づくりというのは、自分のためにやることではなくて、住民のためにやること。役場の職員も住民なので、住民が望む方向で図書館づくりをしていこうと考えていました。

今では、住民からの持ち込み企画も増加しています。先ほど紹介したもの以外にも、昔、恩納村に住んでいたご縁から、ここで話をしたいと南極観測隊の乗組員の方が来てくださいました。8月には郵便局長が来て、暑中見舞いの講座や、児童コーナーでやっている交通安全クイズも石川警察署から持ち込まれて、皆さんから講座やイベントをやりたいと言ってくださっています。図書館なのでやはり身近な暮らしを良くする講座や、暮らしに取り入れてもらえるような講座などをやっていきたいと思っています。

しっかり地域で愛されて住民から求められているからこそ、ここでやりたいと企画を持ってきてくれるんですね。今日はありがとうございました。