秋田県東成瀬村立東成瀬小学校

学力トップクラスを支える東成瀬村の仕組み(3)

所在地:〒019-0801秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字上野8番地

電話 :0182-47-2313

HP : http://es.higashinaruse.com/

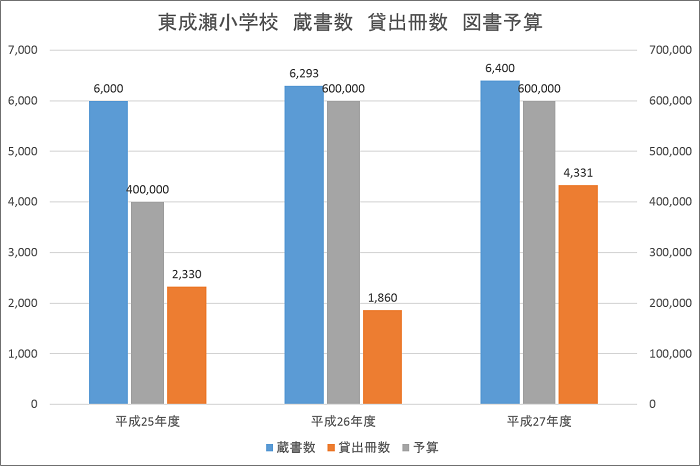

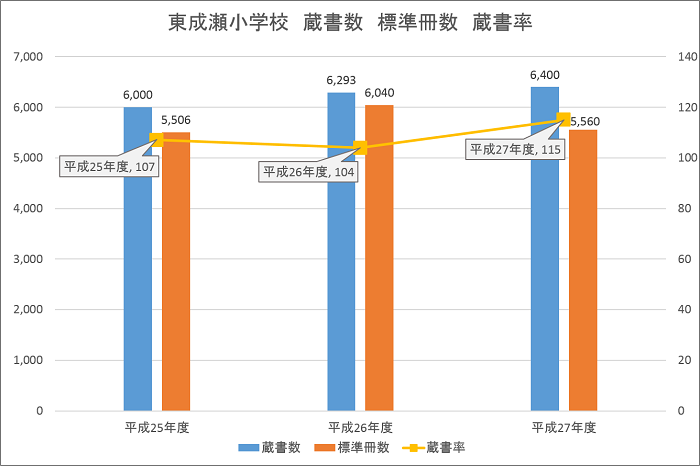

図書基本情報

参考

東成瀬小学校で使用されている、学校図書館管理マニュアルは以下からご覧いただけます。

参考

東成瀬小学校の図書統計データは以下からご覧いただけます。

校長、図書館担当へのインタビュー

東成瀬小学校を訪問し、近藤校長、石川先生(図書館担当)に読書教育について説明を頂いた。なお、鶴飼教育長および菊地司書には東成瀬村教育委員会での取材に続けて、同席頂いた。

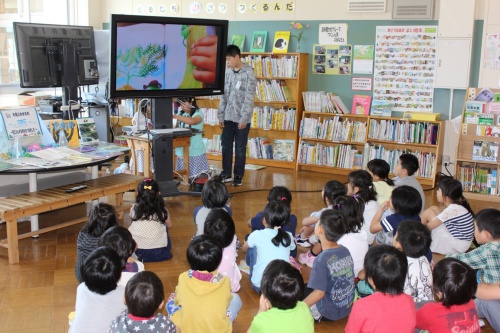

(写真提供 東成瀬村)

(写真提供 東成瀬村)

近藤:校長の近藤といいます。今日は、本校の図書館の読書活動につきまして色々ご指導をいただける機会を頂きましてありがとうございます。学力向上につながる重要な手立てとして読書活動の推進という点について取り組んできておりますし、村全体の図書館と連携しましてつとめてきております。

石川:図書館担当の石川と申します。図書館と学校のつながりの面で私からご説明させていただきます。図書委員会の活動には、図書館の司書の菊地さんもいっしょに参加してくださっています。具体的には一年間の計画の中で、新しい本が入ってくるとか、様々な図書にかかわることを菊地さんを通じて得た情報を図書委員会の活動に反映させることで連携を取っています。4月に購入予算を頂いて新しい本を購入をしますので、その新しい本の紹介だとか、展示を子どもたちの力を借りながら紹介することを委員会の活動としています。今年は、朝の読み聞かせにこういった子どもたちが入って、高学年から小さい子どもたちに対しての読み聞かせの活動ということもしています。10月になると図書集会として、今度は全校に対する読み聞かせ集会というものを行っております。図書館の方から大型絵本ですとか、エプロンシアターをお借りして、子どもたちが低中高の3つのグループに分けてそれぞれ図書委員会の子どもたちが全校に対して読み聞かせを行うという集会です。3学期には、一年間子どもたちの朝の読書の時間で読んだ冊数を表彰するという活動も行っております。どれくらい本を読んだかというのは、読書カードで一年間子どもたちは記録していますので、それを図書委員会の子どもたちが集計し、金銀銅で表彰し、本のカバーで作ったバッグを子どもたちにプレゼントしています。図書館と学校の活動につながりが出ています。

石川:写真は、読書の時間における委員会の子どもたちによる読み聞かせの様子を写したものです。選書の基準は、必読書の中から、もしくは新しくこれから入ってくる本ということで、子どもたちの読書意欲に繋がるように、関係のある本も読んでくださいねと言って子どもたちに紹介するというのも合わせて行いました。

図書委員会の子どもたちが「やりたいねー。」ということで話がでて、今年度の委員会の活動に組み入れたものです。続けてやっていければいいなと思っています。

選書は、先生方でやられているということなんでしょうか?

石川:国語の教科書に載っている本とか、子どもたちに読ませたい本を担任の先生が選んでいます。

先生が読んで欲しい本とそれから子どもたちが手に取る本にギャップがあるケースがありますが、子どもたちの方の要望は選書の中に入っていないのでしょうか?

石川:必読書はやはり教科書の中に入っているものを選びます。それ以外については子どもたちが自分が読みたい本を手に取るようにしています。購入については、子どもたちにアンケートを取ったりはしていないんですが、それぞれの担任の先生が、読書傾向を見ながら「こういう本を読んでいるな」ということを意識して検討しています。

選書については先生方が悩みながら、行っているところが多いようです。子どもたちが手に取る本として、マンガと本の中間的な本に手を出しがちだということで、必ずしも読ませたい本との差がやはり学校現場にあるので、「何を拠り所にして、選書すべきなのか?」という決まりがなく、学校間でも違いがあるようですね。年1回とか何回に分けて本を購入する時期はあるんでしょうか?

石川:年によっては秋頃にも購入します。朝読書などで読む本を選書しています。

それでも十分な方だと思います。金額は平均値からみると恵まれています。20万円、10万円の学校はいっぱいありますからね。村がかなり支援してくれていると思います。

石川:今年度は前期分購入したものが届いておりまして、図書室の部屋で各学年に分けて展示会をしようと思っています。

鶴飼:図書館に行く子と行かない子の割合は?半々くらいかな?

石川:半々くらいかもしれないです。読みたいという子どもは読みたい本を目指していくので、図書館にいますが、中には、ぱっと手に取ってくるだけという子どももいます。

むしろこの学校のように、いたるところに本が展示されている環境であれば、必ずしも図書室だけが機能しているのではないでしょう。全体での取り組みが素晴らしい限りです。

石川:私もここの子どもたちは幸せだと思います。

学校図書館ですと、結構地域と繋がりがあって読み聞かせだとかそういったところに地域の人たちがボランティアとして入っているケースがほとんど多いんですけど、こちらの方はいかがですか?

石川:ボランティアの読みかたりグループ「つくしんぼ」が、月1回、朝読書の時間に、各学年に1人ずつ計6人が読み聞かせをしてくださっています。その時におすすめの本ですとか、他に「こういう本がありますよー」ということで、読書指導的なことをしてくださいます。

また、毎月1回ALTの先生も英語で読み聞かせしてくださっています。これは図書館でもやっています。

先ほど上級生の子供が、下級生に向けて読み聞かせをしていると話されましたが、練習とかされているんでしょうね。

石川:そうですね、いついつやるから練習しておいてね、と伝えたり、この日にじゃあ1回聞くからねと子供たちと約束をしたりしています。

ボランティアで読み聞かせをやる例は全国にもうたくさんありますが、子供たちが子供たちに向けてやっているケースはそんなにたくさんはないでしょう。教える側が一番勉強になるんでしょうね。これは凄く有効だと思います。

鶴飼:国語の授業で、暗記するほど読ませたりもしています。

石川:今回は、下学年にやってみようという話だったので、1、2、3年生に対して委員会の4,5,6年生の子供が、6年生と4年生とか、2学年が組むようにしてお姉さんたちが教えられるように組ませてやってみました。

社会科の副読本が自治体で用意されていますが、どのように活用されているのでしょうか?

石川:社会科の副読本として活用したり、総合的な学習の時間に使っています。

秋田県の場合は20年以上、ふるさと学習が重視されているようですが?

鶴飼:始めたのは平成5年。その前の昭和の時代から「心の教育」というのをずっとやっています。

図書館紹介

取材後記

この小学校では廊下や階段にも本が展示されていて、子どもたちは様々な活動場面で自然に本に接しているようです。児童館と学校は食堂を挟んで廊下で繋がっていますから、職員も子どもたちもこれらの施設を一体的に利用しています。この村の子どもたちの学力が高いのは、機関、施設、関係者が長年に渡って学習や読書環境向上へ取り組んできたことが背景にあると感じました。