新潟県 新潟市立西特別支援学校

(2017年7月10日 取材)

所在地:〒953-0043 新潟市西蒲区堀山新田88番地

電話:0256-73-3311

FAX:0256-73-3377

設立:平成22年4月

E-mail:t801nishitoku@city-niigata.ed.jp

HP:http://www.nishitoku.city-niigata.ed.jp/

児童数(生徒数):小学部 54名、中学部:47名

学級数:30 教職員数:75名 学校司書:1名(平成29年4月現在)

教育目標

学校教育目標

自分の中で伸びる みんなの中で伸びる 地域の中で伸びる

教育方針

○子ども一人一人のニーズに対応した教育を行います。

○地域や環境を生かした教育を行います。

○知的障がいのある子どもの特性に応じた体験的な活動を重視します。

○人とのふれあいを大切にした指導を行います。

参考

インタビュー

図書館主任 伊藤 憲子 様(右)

学校司書 頓所(とんしょ) 千佳 様(左)

西特別支援学校紹介

知的発達に障がいのある児童生徒を教育の対象とした特別支援学校。平成22年に東特別支援学校から分離、新設して開校。校舎は広々とした敷地と陽のよくあたる近代的な3階建。主に新潟市の西部地区の児童生徒が通っている。

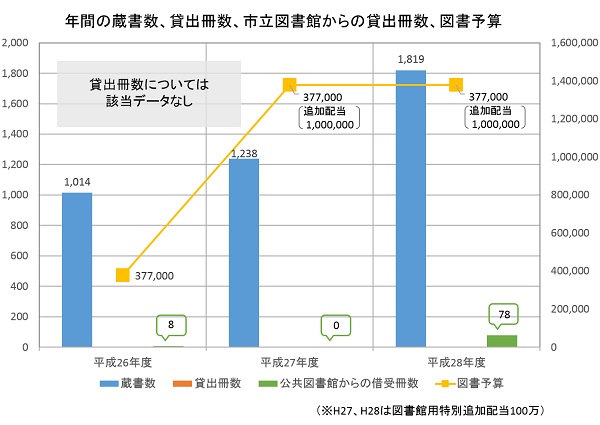

平成22年の開校時から段階的に蔵書を整備し、”読み聞かせ”を継続的に実践。新潟市は平成29年4月から市立特別支援学校に学校司書(非常勤嘱託職員)を配置。教育ビジョンでは、特別支援教育のサポート体制の推進を掲げ、重点テーマとして位置付けている。西特別支援学校は西川図書館の学校図書館支援センターが担当。

― 読み聞かせを見せて頂いた後、図書館でインタビューしました。―(敬称 略)

図書館の活用について、どのようなお考えをお持ちですか。

【校 長】

特別支援学校では、子どもたち自ら本に接する機会が少ないので、子どもが本を好きになるように”沢山の読み聞かせ”をお願しています。(校長先生、自らも読み聞かせを行っている)先生方は”読み聞かせ”の授業を多く取り入れております。また、新潟市では”学校と地域のパートナーシップ”の考え方があって、地域の皆さんから読み聞かせボランティアをして頂いています。最寄りの図書館(西川図書館)からも職員が来校されます。4月から学校司書が配置されましたので、ボランティアさんや先生方と連携して、さらに活動が進展していくものと期待しています。

中学部1年生では、読み聞かせの後に生徒1人1人から”よかった本”の発表がある。

司書は生徒の反応や感想をみながら、読み聞かせの本を選定している。

4月から、学校司書が配置されました。

【伊 藤】

11月は全校の読書週間で(11月6日~11月10日)、読み聞かせを行う職員が来校されます。また、私自身も時折、市立図書館に伺って、”読み聞かせ”を教えて頂いています。”できることや、簡単なことから”授業に取り入れていますが、学校司書がおりますので身近なところ(学校)でマスターすることができます。本の配架、相談などで図書館は大きく変わりました。これからも、皆さんに教えて頂きながら、よりよい図書館、使いやすい図書館、そして、子どもたちが来やすい”ピカピカの図書館”にしていきたいと思います。

調べ学習では、どのような本を使われていますか。

【伊 藤】

本に興味のある子どもさんは、図鑑や地図などです。中学部になると総合的な学習などで活用しております。

【校 長】

先日、新潟市の水族館に行きましたが、水族館の生き物を事前に調べ、帰ってきてそれを確かめた実例がありました。

頓所さんは、以前中学校にも勤務されていたとのことですが、特別支援学校は如何ですか。

【頓 所】

中学校でも学校司書をしておりました。中学校では”読み聞かせ”はなかったので、学校図書館支援センターで講習を受けさせて頂き、ゼロから学びました。また、今年から東特別支援学校にも学校司書が配置されましたので、相互に情報交換をしております。講習会は初任者向けですが、司書の集まりもあるので相談できる場があります。特別支援学校の”読み聞かせ”は、司書の皆さんもあまり情報を持っていない部分なので、一緒に議論し情報を共有しながらやっています。また、特別支援学級のある学校の先生方からの”読み聞かせ”の相談もあります。

“読み聞かせ”は試行錯誤です。子どもたちの興味を引きそうな本を選び、読む順番を組み立て、子どもたちの反応を見ながら、その学級にあったやり方を確認しています。また、”読み聞かせ”後に子どもたちや先生方から感想をもらい、振り返りをして次につなげています。

大変、すばらしい”読み聞かせ”でした。選書のポイントは?

【頓 所】

幸い、図書館には沢山の本があります。すべてをそのまま”読み聞かせる”ために用いると、一方的になりがちなので、クイズ形式で子どもが参加できるもの、面白くて短いもの、自分自身も楽しんで読めるものを中心に選んでいます。

施設などもすばらしいですね。

【頓 所】

本校の図書館は、視聴覚室と図書館が併設されています。そのため、館内では、動画から本を、本から動画をその場でつなげることができます。月1回の”おはなし会”では動画をスクリーンに映し出して行っているので、子どもたちは図書館(視聴覚室)を楽しい空間と思っているようです。言葉が不自由な子どもには絵本を見せて選んでもらい、それに関連する動画を映し出すとコミュニケーションが一層取れます。学校には、行ってみたいところ、ワクワクするところが様々ありますので、大変良い環境だと思います。

(図書館の電算化整備が進んだので)夏休み明けには図書カードを作成し、貸出ができるように準備を進めています。

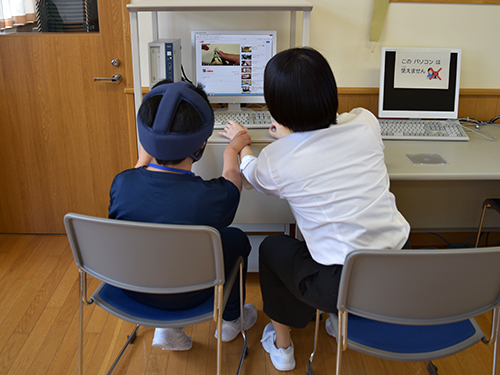

視聴覚室の機能も備えた館内には、本とコンピュータが併設されている。

そのため、本からインターネット、インターネットから本といった形で、子どもの興味関心をより深めることができる。

館内には、タブレット端末も設置されている。

子どもの学習の教材として、余暇活動のパートナーとして、授業や昼休みに広く活用されている。

月1回の”おはなし会”に参加した子どもに配られる参加カード。

1回参加するごとに好きなシールを1枚貼ることができる。

シール集めを楽しみにしている子どもも多い。

【伊 藤】

電算化作業のバーコード貼りも子どもたちに手伝ってもらい、完成すると「それは私がやったんだ。」と思ってもらうことができます。これは大切なことです。少々もどかしいところもありますが(笑)

今、困っていることはありますか。

【頓 所】

まだ(特別支援学校での)経験が浅いので、子どもが伝えようとしていることをすぐには理解できないことがあります。子どもの想いをしっかり受け取れないことで歯がゆさもありますが、そのような時には担任の先生に相談したり、子どもたちの様子を良く見たりすることで分かるようになってきました。

【校 長】

当校では、放課後の時間を利用して、先生方と学校司書との打ち合わせを行っています。(この時間は勤務時間として組み入れている。)児童生徒が学校にいる時間は教職員が多忙なので、この打ち合わせ時間を大切にしています。

特別支援教育では、読み聞かせを数年間続けることで、障がいの程度が改善された例があります。図書館教育を上手く授業に取り入れることは、子どもたちの障がいを改善する可能性があるのでないか、先生方の専門性を含めて特別支援学校での新たな教育がそこにあるではないかと考えています。

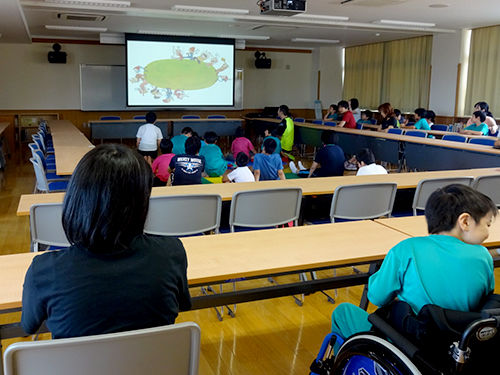

月1回の”おはなし会”の様子。

図書館に小学部1年生から中学部3年生まで、大勢の子どもと先生が集まる。

スクリーンを使った動画上映のほか、図書館の本を楽しむこともできる。

本日はありがとうございました。

図書館基本情報

西特別支援学校からのおすすめ本(小学部・中学部)

| 図書名 | 著作者 | レコメンド(簡易な推奨文) | 主な対象学年 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | サワッテゴランナンノハナ? | なかつかゆみこ | 本文に凹凸があり、触感を楽しむことができる本。物語を”読む”以外でも味わうことができる。 | “触感”で本を楽しみたい子ども |

| 2 | はなのさくえほん | いしかわこうじ | 植物の種とその成長の様子が、しかけ絵本で楽しくわかりやすくまとめられている。植物の育成に興味を持つきっかけになる。 | 中学部(小学部でも読み聞かせで使用) |

| 3 | おなら | 長新太 | 「おなら」について楽しくまとめられた科学絵本。身近な事がらを科学の話も交えて描いているので、興味を持った子どもにすすめたい。 | 小学部5年生~(興味のある子どもに) |

| 4 | いろいろばあ | 新井洋行 | 「いろいろばあ」に合わせ赤青黄の絵の具が様々な形で登場する。混色の要素もあり、展開を楽しむととともに色の変化もわかる。 | 小学部1年生~(読み聞かせで使用) |

| 5 | どっしーん! | 岩田明子 | 一羽のウサギが様々な動物にぶつかっては変化していく「まさか」の展開を楽しむ本。繰り返し要素もあるので、子どもも一緒に「どっしーん!」と楽しむことができる。 | 小学部6年生~(読み聞かせで使用) |

| 6 | まほうのカメラ | 木曽秀夫 | 魔法使いが不思議なカメラで、動物たちのピンチを救うしかけ絵本。子どもは展開を予想したり、一緒に呪文を唱えたりして楽しく読むことができる。 | 小学部6年生~(読み聞かせで使用) |

取材後記

ICレコーダを聞きながら原稿を起こしている時、思わずキーボードを打つ指が止まった箇所がある。校長先生の言葉「読み聞かせで障がいの程度が改善された事例があります」。そして続けられた「特別支援学校は図書館教育で新たな道が開ける」と。西特別支援学校の取材では、”読み聞かせ”の言葉が多く出てくる。また、読み聞かせを行う人々も多い。子どもたち自身、校長先生や先生方、地域のボランティア、市立図書館職員、学校司書とその仲間たちなどなど。”本と読み聞かせを行う人々”が特別支援教育を進化させていく。読者のみなさん、一度特別支援学校を訪ねてください!

(菅原)