福島県 白河市立図書館 ―学校支援―

市民が気軽に利用し、楽しみ、くつろぎ、交流できる

(2017年3月10日 取材)

所在地 〒961-0957 福島県白河市道場小路96-5

TEL:0248-23-3250

FAX:0248-23-4090

E-mail:toshokan@city.shirakawa.fukusima.jp

HP: http://library.city.shirakawa.fukushima.jp/

白河市と白河市立図書館

平成17年11月7日に、旧白河市、旧表郷村、旧大信村、旧東村の1市3村が合併し、新市政の白河市が誕生した。市内には小学校が15校、中学校8校、高等学校4校、計27校がある。市では平成25年12月に白河市図書館協議会及び市の庁内委員会によって「白河市子ども読書活動推進計画」を策定。小・中学校での具体的な取り組みや学校図書館の整備が進められてきた。

・一方、市では平成21年3月に「白河市中心市街地活性化基本計画」(1期計画)を策定し、市立図書館をはじめとする施設の整備を進めてきた。(平成26年4月より、2期計画を開始している。)白河市立図書館は平成23年7月24日に移転し、新築開館した。JR白河駅と一体化した新たな街の中核にあり、多くの来館者でにぎわっている。 また、合併前にあった旧大信村、東村の図書館は、新しく表郷地区に設置された図書館と合わせ、白河市立表郷図書館、白河市立大信図書館、白河市立東図書館として地域図書館の役割を担っている。

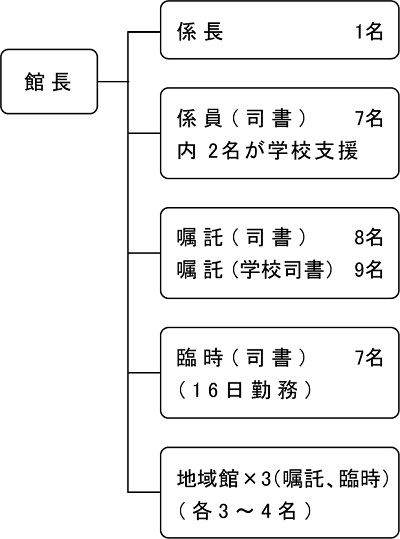

図書館の組織

市立図書館の基礎データ

学校支援、これまでの歩み

◆平成23年7月24日

・白河市立図書館が移転、開館。

◆平成25年12月

・「白河市子ども読書活動推進計画」を策定。

◆平成26年~継続

・学校司書を順次、配置。

・図書館司書2名を学校支援に充てる。

◆平成29年度~

・市内、小学校すべてに学校司書の配置が完了。全校で活動が本格化。

・中学校への学校司書配置に着手。順次計画的に配置予定。

館長インタビュー

田中 伸哉 館長

市立図書館が移転・開館して6年目になりますね。

【館 長】

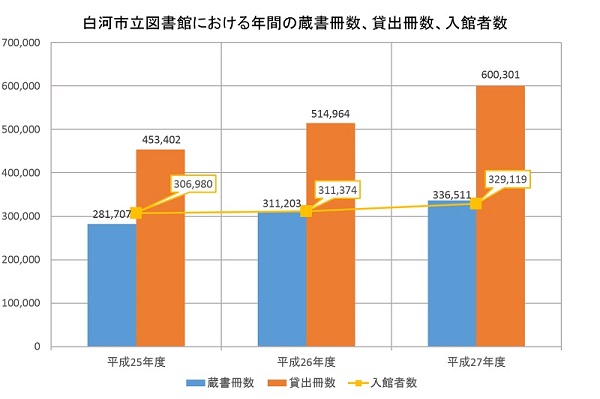

新しい図書館の基本構想計画では、来館者数を最高で600人/日と見積もっていましたが、現在コンスタントに1000人/日の利用あり、2000冊/日程度の貸出冊数となっています。多くの市民に喜ばれ、利用いただいており、良い評価を得ていると思います。また、蔵書コレクションを増やすほか、専門職である司書を順次採用し、スタッフ面での充実も図ってきております。図書館は市行政の重点施策でもあり、これからも市民の期待に応えていきたいと思います。

先日(2月27日)、市立小野田小学校に伺い、学校図書館について状況を取材してきました。学校図書館について、どのような考えをお持ちですか。

【館 長】

(市町村合併後)白河市には4館公立図書館がありますが、子どもへの図書館サービスは柱の一つであり全館で取り組んでいます。

ブックスタートや保護者や地域の人たち、保育現場などによる読み聞かせなどで、子どもたちは絵本と出会い、触れ、好きになっていきますが、小学校になると、少々途切れてしまう傾向にあります。市では平成25年12月に「白河市子ども読書活動推進計画」を策定しました。この計画書は市立図書館が中心となって、学校教育課や子どもの暮らしと読書に関係のある庁内各課の横断的な検討会が作成し、図書館協議会に審議をお願いし策定されました。学校司書配置と学校図書館整備については、ロードマップを作成して事業の全体像をあきらかにし、市長の理解もあって予算化が図られました。

*市立図書館には現在、学校のみならず、保育園や児童館(福祉部門)などからの本の購入相談が寄せられるようになったとのこと。庁内横断の検討会が好影響をもたらしている。

実際、学校図書館に入りますと、蔵書の整備をやり直す必要がありました。適切な請求記号の付与とそれにともなったラベルの張り替え、書架整理の励行や書架の新たな備え付け、館内のレイアウト変更、目録検索システムの整備など、さまざまあります。

市立図書館では、司書職員の中から2名を専任で学校図書館の支援に充て、配置が始まった学校司書と共同で環境整備を進めています。学齢後の読書を考えた時に、市立図書館の児童サービスだけでは十分ではありません。市立図書館の中で児童サービスを運営しているだけではだめです。市立図書館が学校図書館としっかり「絡む」(「連携」という緩やかなものではなく)ことが大切です。

(私が育った東京とは異なり)ここ白河では多くの子どもたちがスクールバスで学校へ通います。そして、多くの時間を学校で過ごします。図書館は自分の意思と足を使って訪れる身近なところであるべきです。学校図書館も市立図書館も根源的な姿は通じるものがありますし、機能面で学校図書館を市立図書館の分館的に考えることも必要であるとも思っています。

子どもたちにとって大切なことは、身近なところで読書を通じて図書館の活用の仕方を覚えることです。これは社会で生きていく「術」を学ぶことでもあります。学校では「本を使った授業をどのように行うか」ではなく、「図書館を活用した授業を目指していく」ことがより本質的なことと思います。なぜ、図書館では本は分類されているのか。なぜ、誰でも自由に本が選べる開架式になっているのか。「開架の文化」を今一度、その意味を伝えるべきです。

学校図書館を取材してきますと、どうもその成長にはステップがあるように思えます。

【館 長】

学校図書館はやはり「目で見て使える図書館」「使ってみてその価値が分かる」ことが必要です。先生方には、その良さが分かり、自分たちの大切なもの、他校とも連携できる、市立図書館とも相談にのってもらえる、とその価値を認識していただくことです。

図書館では「成長ステップ」というより、「日々の活動の積み重ね」が大切です。先生が授業で「NDC分類は教えたけど、うちの学校図書館はどうなっているの?」では、いけない。学校図書館はいつでも活用できる環境になっていなければなりません。そのため、学校司書さん、司書教諭や図書委員の皆さんが日々、「ぬか床」を混ぜ込むような活動を行っています。しかし、あまり外から見られませんし、知られていないと思います。

白河市では学校司書に「司書資格」が必要とされていますね。

【館 長】

社会で活躍することを求めるため、専門職としての司書資格を必要としています。教員免許と同じ考え方です。当館でも係長以外は私を含めて全員、司書資格を持っています。レファレンスサービス、ブックトーク、学校図書館概説等の研修メニューを設けて、常にスキルアップに努めています。また、県立図書館や県教育事務所の行っている研修にも参加しています。市立図書館が力を備えることは、学校図書館を支援する基本と考えています。県立図書館は県立学校を支える役割分担で、地域の子どもたちを支援しています。

学校司書は全員、市立図書館に所属します。これにより、市内の小中学校を組織的・効果的に支援することが出来ると考えています。

―以上―

子どもたち・学校を応援する図書館

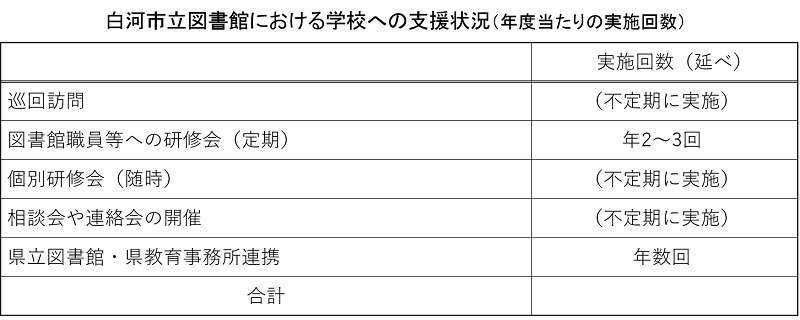

学校への支援状況は次の通りである。

データベースのサービスも充実しており、都市部の大規模館に勝るとも劣らない。

より専門的な調べものや受験対策等で大いに活用できる。

(主なデータベース)

・ヨミダス歴史館(読売新聞)

・聞蔵Ⅱビジュアル(朝日新聞)

・全国新聞・雑誌記事紙面データベース

・福島民報縮刷版 など8種

また、郷土誌や地元紙などの資料も多く収集されている。福島の歴史・文化を広く、深く調べ、学ぶことができるすばらしい図書館である。

取材後記

白河市は学校司書に明確な2つの方針がある。学校司書は(1)「司書資格」があること、 (2)所属は市立図書館であること、である。今までの取材では、その呼び名が学校図書館協力員であったり学校図書館支援員であったりする。この場合、出身母体は今まで学校図書館を支援してきた地域の人たちであるが、複雑さを増す学校では、一層の専門性が求められる。また、「学校司書」が特定の学校に所属すると、学校間での共有すべき情報が伝わりにくい。雇用する市町村にとっても最大効果を得たいと考えるし、本人にとっても、スキル向上を図りたいと思う。これらのことを考え合わせると、白河市の方針は頷ける。また、他の自治体でもこのような考えが浸透しつつある。公立図書館の果たすべき役割は学校教育でも重さを増している。

(菅原)