石川県 白山市立松任中学校

校舎4Fの学校図書館は連日大盛況。その人気の秘密とは。

(2018年1月25日取材)

一人あたりの貸出冊数が、過去4年間で平均年約35~38冊。部活動などで忙しいにも関わらず、松任中学校の生徒さんは1カ月に約3冊、本を学校図書館から借りて読んでいる。

なぜ多くの本が貸し出されて読まれているのか。その理由をお聞きしたく、中学校を訪問した。

インタビュー

学校司書:平田 奈美様 司書教諭:藤田 実代子様

学校図書館を取り巻く人々の意識が変わった

本日はお忙しいところ、ありがとうございます。白山市内の小中学校には、学校司書さんが配置されているそうですね。

【中村校長】

はい、その通りです。白山市は2005年に合併して誕生した市ですが、市内の28校すべてに学校司書が配置されています。

学校司書さんが配置されたことで、どのような恩恵がありましたか?

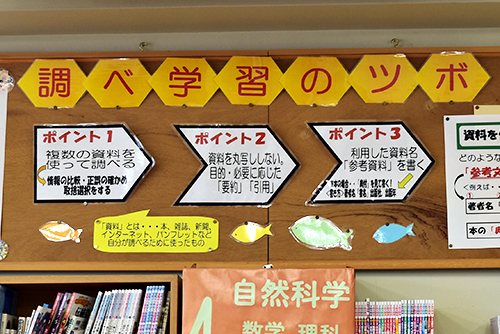

生徒と先生方に、どの授業でも調べる学習をするときのポイントがわかるように明示。

教室学習用の掲示セットも準備。

【中村校長】

学校司書が全校配置された当初は、平均貸出冊数を伸ばすことに力を注いでいましたし、実際に数字は右肩上がりになっていました。

しかし特筆したいのは、学校司書と司書教諭が連携して学校図書館の情報を発信したり、授業を受け持つ各教諭が調べ学習を授業に積極的に取り入れるといった「学校図書館を知ってもらおう」「学校図書館を使おう」という意識が高まったという点です。

学校図書館を管理する側と利用する側、双方の意識が大きく変わった-その部分が一番の効果ではないでしょうか。

学校図書館に関わる方々の意識が、非常に高まったのですね。やはり、図書館はよく利用されているのでしょうか?

【中村校長】

よく利用されていると感じています。例えば昼休みは特にそれが顕著で、毎日約200人が図書館を利用しています。

【藤田先生】

昼休みは、本当に多くの生徒が図書館に来てくれます。

取材の行われた日(2018年1月25日)は受験シーズンもあって、いつもより利用者が少なかったですが、貸出の列が廊下にまでできている位に賑わっています。

それはすごいですね。生徒さんたちが沢山の本を読んでくれるように、何か工夫をされていますか?

人の関心はさまざま。いろいろな切り口で資料や情報を提供。

「!」「?」・・人の内面に響く工夫。

いつでも「何か」楽しさに出会えるように。

【藤田先生】

生徒たちの興味は十人十色です。様々な取り組みを行うことで、一人一人の知的好奇心に働きかけできるように工夫しています。

【平田司書】

例えば階段の踊り場に本の展示や掲示をしています。図書館は校舎の4階にあり、そのままだと誰も来てくれません。

そこで階段の踊り場それぞれに、色々なテーマ(心に効く言葉や道徳、授業に関連した資料など)の展示を行うことで、生徒の知的好奇心を刺激するように努めています。

その導線を辿ることで、生徒たちの足が自然と図書館に向くようにしています。

生徒さん一人一人の興味に応えるのは、非常に素晴らしい考えだと感じるとともに、難しさもあるのではないかと考えてしまいます。

本棚にまで行って本を探す生徒は、よほどの本好き。

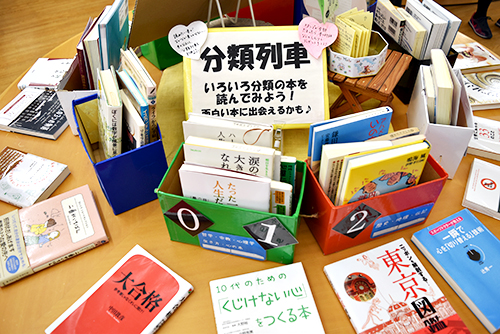

何を読んだらいい?という生徒に、様々な本を。手に取る幅も自然に広がる。

【平田司書】

必然的に業務量は多くなりますし、時には「私が2人いてくれれば」と考えてしまうこともあります(笑)。

ですが、生徒たちが興味のある本を手に取れるように、図書の選択肢の裾野を広くしておくことはとても重要ではないでしょうか。多くの選択肢を生徒たちに提供できるよう、日々工夫をこらしています。

教育委員会・公共図書館との連携

行政機関との連携について、斉藤指導主事にお聞きします。白山市での学校図書館運営に関して、教育委員会はどのようなお考えをお持ちですか。

【斉藤指導主事】

白山市全体に言えることですが、市内の小中学校の学校図書館は、非常にレベルが高いです。その背景として、3つの要因があると考えています。

- 学校司書の高いスキル

1998年から旧松任市(現白山市)の小中学校には、学校司書が順次配置されるようになりました。長い方であれば20年近くの経験があることになります。学校司書の方々には、その経験を存分に活かし、高いスキルをもって学校図書館の運営に携わって頂けていると思います。 - 学校図書館支援センターの支援

学校図書館を運営する上で、学校図書館支援センターの存在はとても大きいです。学校図書館をより円滑に運営して、より充実した活用方法を提供するため、様々な支援(学校図書館への図書貸出、レファレンス受付など)を行って頂いています。 - 司書部会の開催

新人の方がスキルアップする場として、またベテランの方はスキルを伝授する場として司書部会は機能しています。学校司書が自発的に行っている部会になりますので、各メンバーが非常に積極的であり、意欲が高い点も大きな強みです。

学校司書の採用についてもお聞かせください。

【斉藤指導主事】

白山市の方針として、学校司書採用にも力を入れています。隔年になることもありますが、ほぼ毎年正規職員として、学校司書を採用しています。

学校司書の採用と育成が上手く連動することで、白山市全体の学校図書館のレベルアップに寄与できているのではないかと感じています。

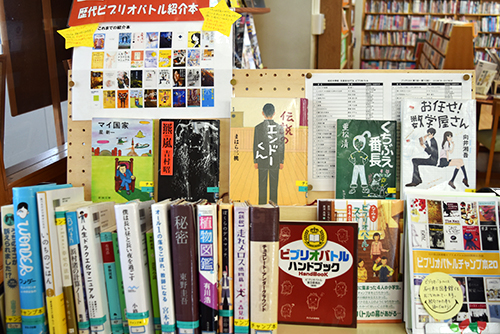

ビブリオバトル、学校図書館の「見える化」

松任図書館でインタビューを行った際に、ビブリオバトルを市に勧めたのは松任中学校だとお聞きしました。やはり力を入れているのでしょうか?

年間5回程度のビブリオバトルの他に、

有志が集まり、昼休みに小グループビブリオバトルを開催。

【藤田先生】

2013年からPTA行事として始まり、年間5回程度開催しています。バトラーとして卒業生が参加したり、観覧者に在校生のご家族や卒業生、他市の方々がいることもあります。

【中村校長】

第1回目など初めのころは、そのようなこともなかったのですが、今は学外の方も積極的に参加されています。

公募したことはないのですが、多くの方に興味を持っていただき、参加していただけるのは非常に幸運に感じています。

学外の方も積極的に参加されているのは驚きです。図書館を利用してもらう上で、他に注力されていることはありますか?

【藤田先生】

基本的に学校図書館は閉ざされた空間だと思うのです。何もしないと外部に情報が出ていかないので、図書館の「見える化」に取り組んでいます。

例えばどのようなことを?

【藤田先生】

職員会議で以下のようなことを毎回伝えて、図書館から積極的に情報発信を行い、「見える化」の推進を図っています。

- 授業における図書館利用計画(何年生がどの教科で図書館を使う予定になっているか)

- 図書館を使った授業の還元(図書館を使った授業の様子についてフィードバック)

- 図書館に関連する企画や行事の日付、関わる生徒の名前

【藤田先生】

「図書館を授業でどのように活用すればよいか、わからない」という声にお応えして、校内研修会も実施しています。

過去に行われた授業の具体例やレポートなどの見本をお見せして、図書館をどう使うかをイメージしてもらえたらと考えていますし、グループ形式や演習形式の研修会を通じて、図書館を使った授業のコツについて提案しています。

本日はありがとうございました。

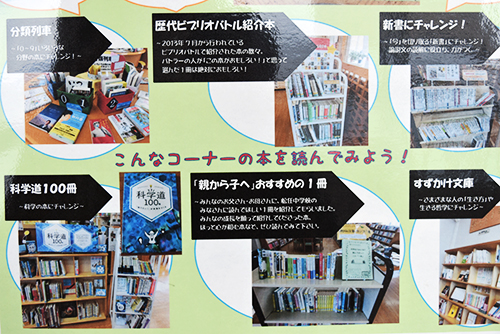

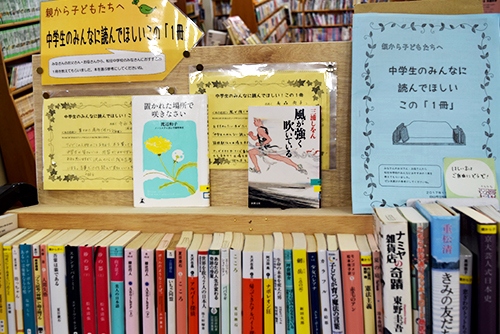

図書館の様子

生徒さんの知的好奇心を触発できるように、学校図書館内にも多くの工夫が見られる。

生徒は十人十色。様々な切り口で本を紹介。

わくわく。好奇心刺激。デザイン性。

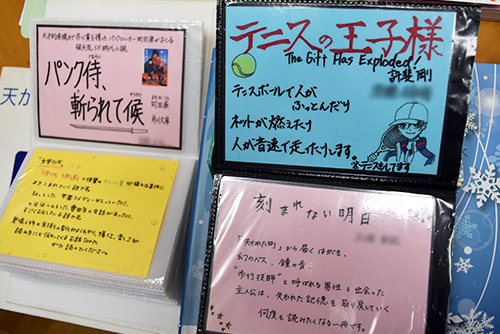

2013年から行っているビブリオバトル紹介本を常設展示。

よく本も手にとられ、常に貸出されている。

松任中のビブリオバトルは本を通して大人と子どもがつながりあう。

その一環で、文字を通して、 親から子へ、メッセージを伝える取組。

本と生徒をつなぐ多様な窓口のひとつ。 本棚に埋もれる新書をデザイン良く展示。

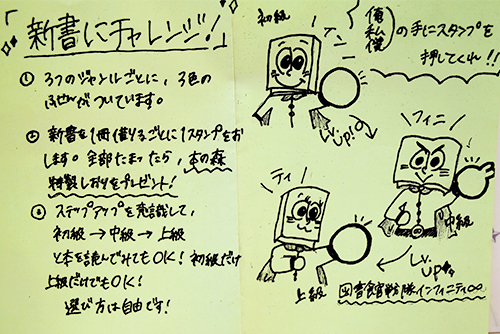

ポイントカード。楽しくなる工夫。

絵本や大型の本も表紙を見せて紹介。その前にはソファを設置。

絵本や大型のわくわくする本を友だち同士で楽しむスペースに。

歴代のPOPをかわいいファイルに入れ、閲覧できるように。

POPやしおりを自分で作成できるスペースも準備。

松任中学校からのおススメ本

※おススメ本リストには、公立図書館や学校図書館で働く職員の方が、児童生徒さんに本をおススメする際に書いたレコメンド文が掲載されています。ぜひご参照ください。

| 図書名 | 著作者 | レコメンド(簡易な推奨文) | 主な対象学年 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 目で見る数学 | ジョニー・ボール | 1学期末に数学の授業の中で行っているブックトークで使用。数学に苦手意識がある生徒も、楽しんで読むことが出来る1冊。 | 1年数学 |

| 2 | おはなし名画シリーズ「レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ」 | 辻茂・監修 | 2年国語・君は「最後の晩餐」を知っているかの授業の導入で行ったレオナルド・ダ・ヴィンチのブックトークで使用。とてもわかりやすい。 | 2年国語 |

| 3 | 表とグラフを使おう!①~③ | 渡辺美智子・監修 | 2年国語・「生物が記録する科学」の授業の導入で使用。表とグラフの活用法を紹介。 | 2年国語 |

| 4 | 「そうだ、京都行こう。」の20年 | ウェッジ・編 | 3年春に行く修学旅行「京都」事前学習の前に、ブックトークで紹介。京都の魅力が、写真と短い言葉に凝縮されていて好評。 | 2年総合 |

| 5 | なぜ、好きなものだけ食べてはいけないの? | 服部幸應 | 個人ごとに作成する保健分野のレポートで利用できる1冊。食事の大切さがわかりやすく書かれていて、タイトルも生徒を惹きつける。 | 3年保健体育 |

| 6 | 宇宙の地図 | 観山正見 小久保英一郎 | 3年国語「月の起源を探る」の終わりに、発展読書をしていくために、宇宙や月に関する本を紹介。地球と宇宙の距離感が写真で1ページずつ紹介されていてわかりやすい。美しい本。 | 3年国語 |

学校情報

所在地:〒924-0878 石川県白山市末広2-1

電話:(076)276-1271

E-mail:matto-j01@sc.city.hakusan.ishikawa.jp

HP:http://sc.city.hakusan.ishikawa.jp/matto-j/top/top.html

創立:1951年(昭和26年)4月1日

生徒数:811名 学級数:25学級 教職員数:57名

学校司書:1名(平成28年)

校訓

「生き方を学び合おう、高め合おう」 -生徒も先生も保護者も-

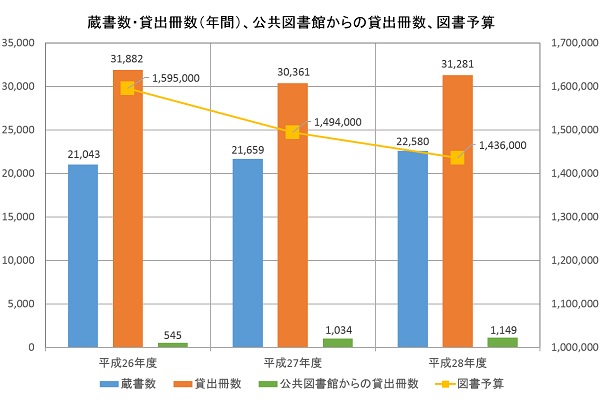

学校図書館 基礎データ

編集後記

松任中学校で頂いた資料には、「『チーム図書館』を作って、みんなで運営していく」と書かれている。

実際に松任中学校の学校図書館は、学校の教職員、保護者や地域の方々、卒業生など多くの人をチームメイトとして仲間に引き入れながら、運営されている印象を受けた。

中心にいるのは、もちろん生徒の皆さんだ。一人一人の好奇心の琴線に触れ、生徒の皆さんに本を読んでもらえるように、学校司書さんや司書教諭さんによる工夫が随所に見られた。

お二方だけではなく、実に多くの方が本を読むためのきっかけを、生徒の皆さんに与えてくれている。「こういった環境で育っていれば、さらに本を読む習慣が得られていたのに」-そんな嫉妬めいた思いを抱くくらいに、居心地がよくて本を借りたくなるような場所が、校舎の4階にあった。

学校図書館の「見える化」を進めることで、『チーム図書館』の仲間は、今後ますます増えていくだろう。多くの人々に支えられながら、さらに通い詰めたくなるような学校図書館になっていくことを願ってやまない。

(西岡)