大阪産業労働資料館 エル・ライブラリー

2016年度Library of the Year優秀賞受賞館

(敬称略)

たくさんの人に支えられて

【谷 合】

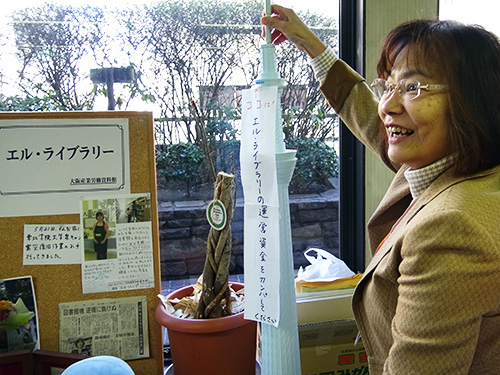

今回のLoYの受賞理由は、公共的活動拠点として開かれ、広範囲の人々が支えている点を評価とあります。サポート会員というかたちで、市民の方たちや図書館員や、労働組合の人たちが寄付をしてくださっているという意味で支えられています。開かれているというのは、持ち込み企画で、いろんなトークショーをやったり、飲み会をやったり、勉強会をやったり、いろんなことに使ってもらっています。

【谷 合】

図書館の団体とか、図書館の個人とか。そういった意味で開かれているというのと、SAVE MLAKの活動の場所として、ここを毎月スカイプで繋いで全国の仲間と会議をする会場としても活用しています。あとこの場所を大人のためのラーニング・コモンズとして、閉館後に貸し切りしてもらうとか、宮城教育大学の図書館員の方、インドの民族衣装でインドの話をしてもらいました。他には、顧問税理士の先生がボランティアやりますよって言ってくれて、無料税務相談会をやったりしています。そういうことをやると、エル・ライブラリーの宣伝にもなるでしょと言ってくださって。基本は面白そうなことは何でもしましょうっていう感じです。

でもやっぱり市民に資料使ってもらうっていうのが一番大事なことです。だからどうやって使ってもらうかというのが本当にいつも頭を悩ませているところで、資料の見える化をしていきたいなと思って研究をしていくつもりです。

研究者とタッグを組む

【谷 合】

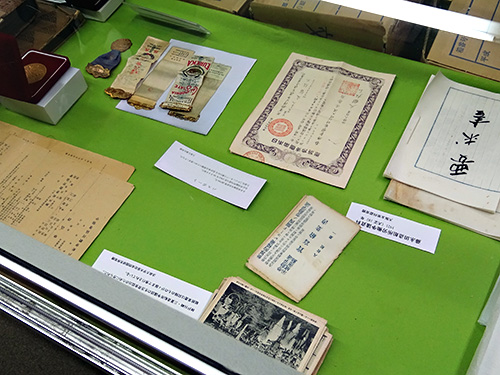

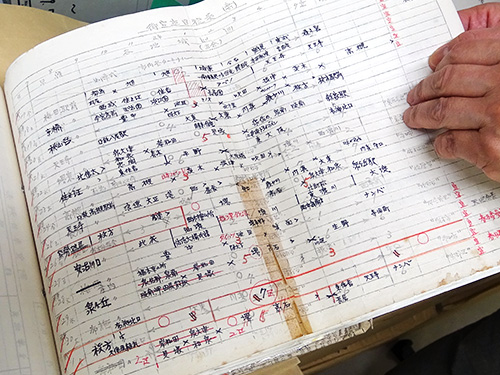

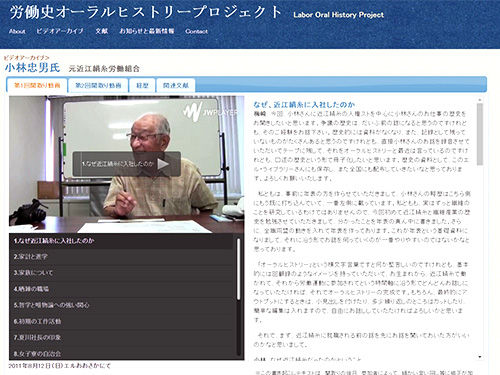

ここに実際どんなプロジェクトを今までやってきたかっていうのをここにずらっと書いています。7本は大学の研究者の先生たちと組んだプロジェクトですが、連携によって先生たちはご自身の研究が進むし、うちにしたら資料を活用してもらえるし、成果はなんらかのかたちで社会に還元できるし、WEBを通じて公開したりとか出来る点で広報にもつながるし、すごくいい循環になるわけです。資料活用と広報として。その例として、労働史オーラルヒストリープロジェクトっていうのがあり、映像をアップするだけではなく、その内容が文字で出てくるようにしていますから、テキストデータでも読むことが出来ます。でもここまでだったら、よそのアーカイブ機関でもやっているところはあるんです。特に海外だとそういう事例は多いです。このオーラル・ヒストリーアーカイブを図書館が実施しているというのがミソです。関連文献をデータベース化していて、クリックするとエル・ライブラリーのOPAC(蔵書検索)に飛ぶように作っています。

あと音声資料がありまして、これは前からこの労働運動史を編纂するためにやった、昔はオーラルヒストリーって言ってなくて、聞き取り調査って言い方していました。要はインタビューですね。その記録が大量にありました。それは公開していなかったのですけれど、今も著作権の問題でネットにはアップ出来ていないのですが、せめてリストだけでもアップしていこうとデータベース化しまして、館内に来てもらったら聞けるようにしました。みんなカセットテープで録音してあったのですが、これはデジタル化して、館内では視聴できるようにしています。

撮影とか、データ起こしとか全てこちらでやるわけですか?

【谷 合】

うちがやったんですが、うちが業務委託に出して、そのお金を大阪市立大学に出してもらうという形でやりました。お金がなくて出来ないことは、外部資金を使うっていう。直接の寄付金で現金でいただく以外に、研究助成金を投入してもらってさまざまな研究に活用してもらっています。当館の予算規模は2,000万ちょっと位なのですが、それよりはるかに多くのお金が実際には動いているというわけです。この規模の図書館なのに、いろんなことが出来るというのはそれがあるからです。研究者とタッグを組むというのが大きいです。

自分の祖先を探して

【谷 合】

これは大阪毎日新聞記事のデータベース。これはネットで公開しています。

明治20年から昭和60年くらいまでの新聞記事の索引を15年かけて作りました。私が最初にアルバイトをしたのもその仕事で、マイクロフィルムで、明治時代からの新聞記事を読んで手書きで索引を作っていくっていう。手書きなので検索できないじゃないですか。それをエクセルに取り込みまして、記事そのものは読めませんが、索引、見出しだけは入力しました。今はネットで全部見ていただくことができます。戦後はまだ公開していませんが、戦前編は公開しています。

記事も全記事じゃなくて、あくまで『大阪社会労働運動史』のために集めた記事だから、社会問題に限定しています。だから政治の記事とかは載っていないわけです。さらに、大阪に関係なかったら採らないのです。特徴は、人名を挙げていることです。記事に載っている人名をそのまま記事索引に載せています。検索をかけると人名がヒットします。それである時、「この記事がどうしても見たい」というメールが来まして、それは結果的にコピーして送ってあげました。なんでその記事がほしいのかと思って調べたら、たぶんその人のおじいさんか誰かで、検索するとその人の名前は当館の新聞記事索引しかヒットしないことがわかりました。自分の祖先のことを調べている人がいるんだなぁと思いました。ある意味、地域資料のデータベースでもあるんだろうと思って、感動しました。

現物を見たい場合はこちらに来て見るのが基本ですか?

【谷 合】

それがちょっとなかなか用意できないので、見たい人は中之島図書館に行ってくださいとご案内しています。元々のデータは中之島図書館が持っていたマイクロフィルムなので、中之島図書館からうちは特別貸し出しで借りだしてきて、コピーして記事はあるので。どうしてもここへ来たいという人にはもちろん予約してもらったら用意はします。

それとある時、このリストを見て調べた人が、関東の人だと思うんですけど、国会図書館に記事の請求をかけたんですね。そしたら国会図書館にないと言われたって。間違いじゃないか、リストがと。そういう照会が来た時があって、そしたら間違ってなくて、実際あるんです、その記事は。だから国立国会図書館が持っている記事のデータと版が違うってことですよね。

新聞の版はたくさんありますからね。

【谷 合】

そうですよね。うちは大阪本社版を使っているんですよ。たぶん国会図書館は東京本社版だろうと思います。

レフェラルサービス

【谷 合】

雑誌の記事の索引をブログで提供しています。雑誌記事の索引は国会図書館もアップしているので、そっちをみればいいようなのですが、ここの方が詳しいんです。国会図書館は確か2ページ以上ないととらないんですね。ここでは1ページの中の1コラムをとっているので、詳しいのです。また、これを作ることによって職員のレファレンス力が上がりますから。労働判例を探している人が多く、どんどんヒットしてくるので、それでエル・ライブラリーがこんなに資料をもっていることが分かるから、来館されるか、コピーを送ってくださいと請求が来たりする。レファレンスのツールであると同時に広報のツールにもなっています。プロの目で見て、今週はこれがトピックですみたいなものを厳選して、週に3本から4本くらいの記事を自分たちで作ってメルマガで紹介しています。研究テーマも提案できますし、論文作成に必要な資料や情報が紹介できます。当館に資料がなくても、他に持っている図書館があるという情報を知っているから、それを紹介できる。また、人も紹介できる。そのテーマについてを知っている人を紹介できる。というネットワークがあるのも強みだと考えています。

それは大きな強みですね。

【谷 合】

そうですね。専門図書館ならではの、人を直接紹介できるということです。

学生さんなんかが卒論や修論のためにここに来た時には、非常に細かいところまでレファレンスするので、丸一日付き合って、研究テーマはなにで、どこまで調べて、あとは何が足りないかまで全部聞き取りをして、これとこれを調べなさいみたいなところまでサポートすることもあります。

それは対応する人の頭の中にある情報ということですか?

【谷 合】

頭の中と、あと検索をかけるのと両方です。人の紹介とかは、頭の中に入っているのと、たくさんボランティアで 来てくださっている方がいて、その方たちがまた人脈があるわけです。だから、人と人を介してずっと人が広がっていくっていう、そういう意味でも繋がっている図書館です。実際に自分たちが色々な活動をしてきているから、そこで培った人脈がいっぱいあるのだと思います。

そういう相談に対して、こういう人を紹介したというのは、レファレンスとして蓄積されていらっしゃるのですか?

【谷 合】

レファレンスのデータベースを館内で作っていて、その中で記録しておいた方がいいなと思うものは記録しています。例えばこの人についてはこの方を紹介しましたとか、この人はこういう情報を持っているとかは内部で記録しています。

私自身が専門図書館協議会の関西の企画委員長を13年間やったわけですから、そこで培ったネットワークはすごく大きいですね。あと、社会労働関係資料センター連絡協議会という全国のネットワークがあるのですが、それは本当に社会問題や労働問題に特化した資料機関の連絡センターで、私もそこで幹事を20年以上やっているし、事務局長も何年もしているので、そのネットワークはすごく大きいです。だから、どこそこのアーカイブにいけば、こういう人がいるからこの人に聞きなさいとか、そういうことが言えるわけですね。

レフェラルサービスですね、データベースだけでは不足ですね。

【谷 合】

そうです。利用者が他館に行く前に私が電話をかけて、「これからこういう人が行きますから、お願いします」と伝えています。私はセミナー講師をするときにいつも話すことがあります。「図書館員は館内でじっとしていたらダメだ。絶対、外に出ていかないといけない。自分たちの日常のレファレンスに必要な類縁機関はたくさんあるから、実際に見に行くことが大事。そしてそこの職員とお友達になりましょう」と。それはすごく大事なことです。