伊丹市立図書館 ことば蔵

2016年度 Library of the Year 大賞受賞館

(敬称略)

カエボン活動(2)

【小 寺】

話題になったのが年に一回行っている独身男女限定のカエボンのイベントです。活字離れが進んだ若者をターゲットにしたイベントですが、それぞれ皆さん「恋」をテーマにした本を持ち寄っていただきまして独身男女で本の紹介をしながら行いますが、本があると盛り上がります。初対面でも、どんな本を持ってきたのか尋ね合うことで、意気投合して仲良くなっていくようです。しおりにメッセージと連絡先を書いて本にはさんでいただいて、気になった意中の相手と交換してもらって、というちょっと婚活っぽいイベントです。また、市内の飲み歩きをする、バルというイベントともコラボしながら活動もしております。

本を持ってくる人というのは自分の持っている本を持ってくるんですか?

【小 寺】

そうです。自分の本を、寄付ですね。これを皆さんに読んでほしいっていう、ぜひ読んでもらいたいという本を持ってきていただいています。

自分が読んで、いい本だから読んでほしいという動機で持ってくるってことですね。

【小 寺】

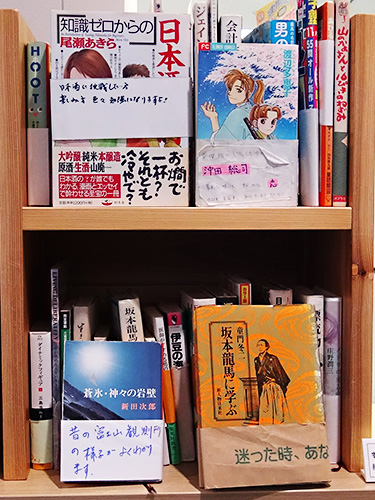

そうです。でもたまに勘違いする人がいて、いらなくなった本を持ってくる人もいます。その時にいつも言うのが、「帯を書いてください」といったら、「いや、帯なんか書かないね」と言って大体持って帰っていきます。帯を書くという行為が、おすすめするというひとつのハードルになっています。帯を書けないということは、おすすめできない本だから、持ち帰っていただくことになります。この帯が意外とひとつのハードルになって、うまく運用できていると思います。今のところうまく、古い汚い本が並んでいるのではなくて、本当におすすめしたい、皆さんの想いがこもった本しかないのです。帯をみたらわかるのですが、結構想いがこもっています。かなり時間をかけて書いている帯もありますし、皆さんの想いが伝わってくるような本が沢山並んでいます。

小林杖吉と伊丹公論

文化面での取り組みがありましたらご紹介をお願いします。

【小 寺】

歴史文化面でもいろいろと行っています。

小林杖吉という明治から昭和にかけて活躍した方なのですが、この方が伊丹に残してくれたものがあります。

まず、三余学寮(さんよがくりょう)と読みますが、これは塾でして、当時子どもたちに英語や歴史を教える寺子屋みたいな塾だったのですが、彼はこの塾をしながら月謝で書籍を購入しまして、自分の私財を投じて1912年に伊丹図書館という私立の図書館を作りました。これは兵庫県で、神戸市立図書館に次ぐ2番目の図書館ということで、当時伊丹市立図書館がないような時代に設置したのです。ことば蔵は小林杖吉さんの意思を引き継ぎまして、伊丹市立図書館ことば蔵が2012年にオープンしたので、最初の伊丹図書館から100年となります。さらに三余学寮も市民が講師になっていただきまして、専門的な知識を紹介していただくというようなかたちの塾として復活しています。

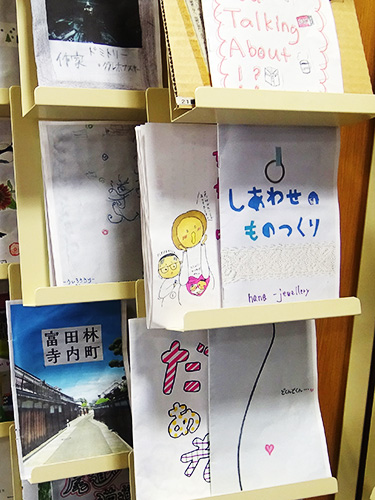

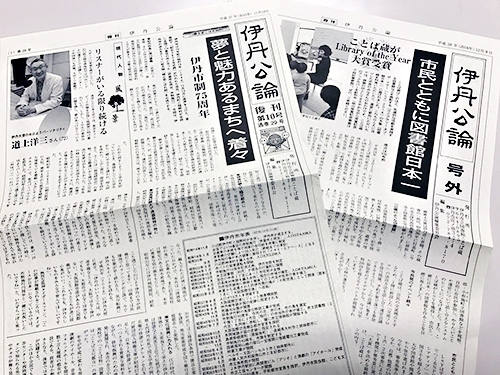

つぎに小林さんが作っていた伊丹公論という新聞です。これも昭和の初期に4年間、計19号まで研究紙という形で発行していたもので、ことば蔵が出来たのをきっかけに73年ぶりに市民の手で復活させました。20号からは我々が意思を引き継いで作っています。運営会議と同じように、誰でも参加できる編集会議を毎月行って、みなさんでネタを集めて、取材を行って記事を作っていただいています。伊丹公論は年に4回発行しており、記事の最後に必ず取材してくださった市民の方の名前を載せています。

参考

伊丹公論(伊丹市立図書館 ことば蔵ホームページ)

何人くらいいらっしゃるんですか?

【小 寺】

会議自体の出席者は10人くらいなんですが、会議に出席できないけど書いてくださる方もいるので、合わせると15,6人くらいはいるかと。我々は、職員なので行政ネタはわかるのですが、街ネタがなかなか弱いところがあるので、やっぱり市民のみなさんはものすごい街ネタを知っています。こんな活躍している人がいるとか、こんな面白い店がとか、そういったところは市民の人に書いていただきまして、ちょっとかたい歴史的なところとか、文化的なことは私たちが書いたりして、お互い寄せ集めて記事を作っているので、現在14号まで復刊させて作っております。俳句投稿もありますが伊丹市は盛んです。また4コマ漫画は、地元出身の地元に住んでいらっしゃるイラストレーターの方にお願いして、全部 Made in 伊丹で作っています

Library of the Year大賞

【小 寺】

それと号外というのを初めて、たぶん小林さんのときは作ったことがないと思うので、我々が初めて作りました。これが結局11月9日にLibrary of the Year大賞が横浜の図書館総合展で決まったときに、ちょうどトランプ大統領になるのではと発表前でざわざわし始めて、トランプ大統領が決まった日のちょうど30分後くらいに、うちが大賞に決まったのですが、その時に東京や大阪でトランプ大統領の号外が出たので、それで悔しくてうちも号外を出したいねということになって、市民の皆さんも是非出そうとなりました。

1面のほうは、名誉館長の田辺聖子さんのメッセージと、ことば蔵の歴史を簡単にまとめています。裏面は市民のメッセージです。これを朝の7時くらいから、JR伊丹駅等で市民のみなさん15人くらいと、大声で号外です!といいながら渡すというイベントみたいなことをしました。これもみんな結構ノリノリで、ぜひ参加したいということで、運営会議で提案したことです。

結構意外な効果として、我々4年間ずっと新聞を作ってくるとだんだん新聞の作り方というのが分かってきます。逆に作り方がわかると、今度は新聞のプレスの仕方が分かってくるんですね。こうやったら新聞に載るとか。それが結構この辺のLibrary of the Year とかに繋がるのかなと思って。プレスの仕方も慣れてきました。写真の撮り方、見出しの付け方、本を面白く持っていき方とか、作る側の気持ちがわかるようになりました。

伊丹作家コーナー

【小 寺】

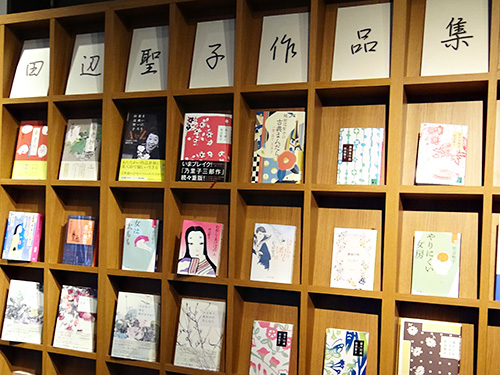

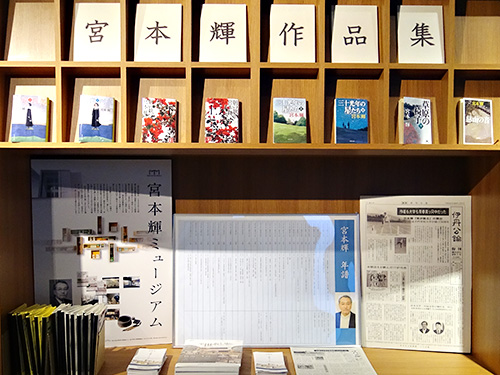

芥川賞作家田辺聖子さんは、名誉館長と言いましたが、もう一人市内には宮本輝さんがおりまして、この二人の出身大学と平成21年に連携協定を結びまして、いろんな貴重な資料や2人のすべての著書を展示している伊丹作家コーナーというところをことば蔵2階のほうに常設してあります。

さらにタイトルだけグランプリっていうのも2人にちなんでいますが、この世には存在しない架空の本のタイトルだけを皆さんに考えていただきまして、そうすると毎年1000点くらい応募がありますが、その中から出身大学の教授とか図書館長とかに審査員に加わっていただきまして、田辺聖子名誉館長賞を設けて表彰しています。もうひとつ、青が散るっていうのが、宮本輝さんの青春小説ですけれども、自分の出身校が舞台になっていまして、そのゆかりのスポットがたくさん小説の中にでてきます。これを在学生の学生さんたちにガイド役を務めていただきまして、実際に小説の世界を体験するようなツアーをしましたが、すごくたくさんの人に来ていただきました。

この芥川賞作家のお2人には普段からかなり協力していただいています。