伊丹市立図書館 ことば蔵

2016年度 Library of the Year 大賞受賞館

(敬称略)

学校とのつながり

【小 寺】

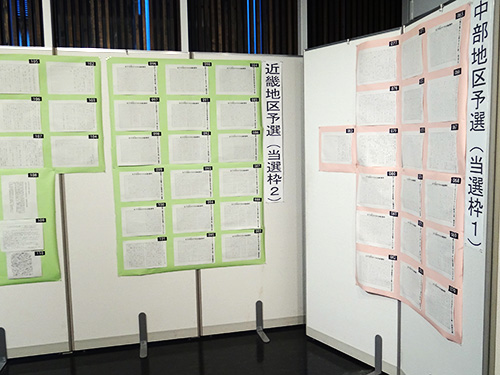

子どもたち、学校とのつながりのところですけれども、ビブリオバトル、今全国的に広がっていますが、伊丹市の場合は市内中学校の授業で導入しておりまして、授業で必ず中学生はビブリオバトルを経験するとその中でクラスとか学年でビブリオバトルの予選会を実施しまして、その中から各校の代表者、8中学校あり、その中の8人、ことば蔵に集まっていただいて決勝戦を行うってところまで今やっています。

図書館が支援しているんですか?

最初は授業しに行きました。学校の図書館担当者会っていうのがあって、そこで最初ビブリオバトルをぜひ導入してほしいと伝えたところ、やっぱり皆さんビブリオバトルってなんだ?っていうような状態だったので、最初は出前講座みたいな感じで我々職員が中学校にいってビブリオバトルを子どもたちに見せました。5分間やって。それで夏休みの宿題にビブリオバトルを指定して、夏休みが終わった2学期に各中学校で予選会をして、毎年11月にことば蔵で決勝戦という。それが初年度でした。

それは教育委員会の方針として、各校で実践することになっているのですか?

【小 寺】

そうです。実はことば文化都市という関係で、週一回ことば科っていう授業があるんです。授業の中で、ビブリオバトルをやっています。普段は俳句を作ったりとかしているのですが、この時はビブリオバトルの授業をしていただいています。2年目からもう学校の方でやっていただいているので、我々が出前講座をすることはなくなりましたが、毎年のように受け継がれて、ビブリオバトルは2学期にやるっていうような習慣になって、11月に決勝戦をことば蔵で実施していました。いまは特にお願いしなくてもやってくれるようになりました。

学校には司書さんはいらっしゃるんですか?

【小 寺】

学校司書は2、3校を一人で掛け持ちされている、非常勤の方がいらっしゃいます。

公共の図書館から行くのではなくて、学校司書がいるということですか。

【小 寺】

そうですね。学校司書がいます。学校司書の研修を月に一回程度ここの図書館に集まってもらい図書館の司書がやっています。

あとはYAコーナーですね。これも全国的にあると思いますが、市内の4つの高校生たちが自主的に運営してるコーナーで、居場所づくりですね。月2回会議を行って、選書をしたり飾り付けをしたり。

あと「YAたいむず」っていう新聞のようなものを発行したりして、高校生も活躍しています。大学生なんですけども、地元にキャンパスがある大阪芸大の学生たちに協力していただきまして、夏休みが一番来館者数が増加するんですね。それに伴ってどうしてもマナーが悪化してしまうということで、アートの力でマナーアップしようということでマナーアイコン(図書館ではやってはいけないようなこと)をアートの力で表現していただきまして、それをワークショップでやっているんですね。子どもたちにはそのマナーアイコンを作りながら、図書館のマナーを学んでもらって、大人たちは子どもたちが描いたかわいいマナーを見て、自分たちも守らなきゃいけないなという、その大人の心理を逆手にとっています。学習室がガラス張りになっているので、そこにアイコンをだーっとつけたら、みなさん結構見ていただいて。よく、なんとかダメよとかいういろんな張り紙がある図書館がありますけど、こうするとおしゃれになるので、マナーアップに繋がっているのかなと思います。

地域活性化への取り組み

伊丹市の活性化に取り組まれていらっしゃいますか?

【小 寺】

まちゼミというのをしています。これは市内の商店街とかの店長さんに講師をしていただき、プロならではのノウハウを紹介していただく代わりに、市民の方との交流を通して、店の情報も発信していただくというような一石二鳥のゼミになっております。これはもう40回以上行っています。それをちょっと発展させたのが、プレミアムフライデーで、月末の金曜日に消費喚起に繋がるイベントを定期的にやろうということで、まちゼミを行ったりとか、4月はゴールデンウィーク前ですので、伊丹を出発して楽しめる鉄道プランを紹介する鉄道旅行の講座とか、あとビジネス支援の講座とか、これを月末の金曜日に定期的に行う予定です。

このようなことをずっと4年間行った結果、イベントの実施回数や参加者数は初年度に比べて約2倍に増加しております。うちのよさって、予算に依存していないところだと考えています。予算は増えていなくてずっと一定ですが、それにも関わらず、イベントの回数や参加者数は倍増しているということで、いかに市民力を活かした運営をしているかということの裏付けだと思っています。

イベントの参加者だった人が企画者になっていくということで、運営会議も最初オープンしたときは、みなさん注目されていました。だんだん運営会議の参加者も減ってしまいましたが、マスメディアなどをうまく使いまして、週一回以上必ずプレスリリースをすることで、毎週のように新聞に載せていただいた結果、多くのみなさんが運営会議に集まってくれるようになりました。この会議で新しいアイデアが生まれて、斬新なイベントが実現して、その斬新なイベントを新聞とかいろんなメディアに報道していただいて、それを見た人たちがまた企画してもらうという好循環が生まれ、運営会議の人数も増えていっています。

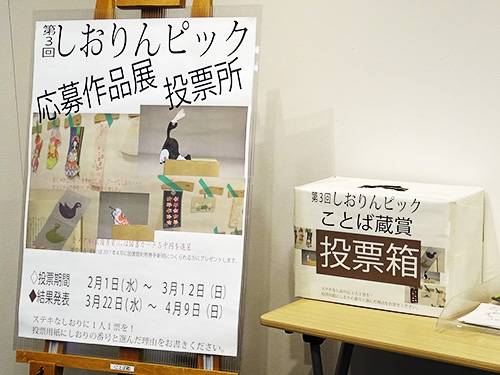

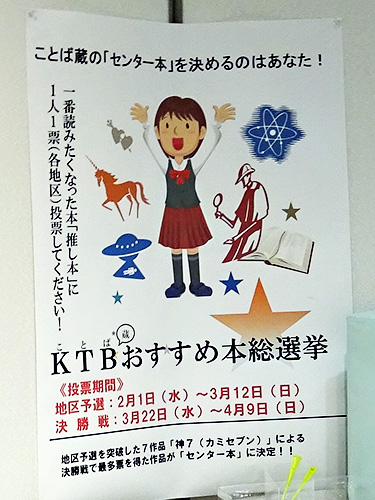

おすすめ本の推薦文を募集し、来館者の投票により、ことば蔵の「センター本」が決定する。

応募者の熱意が感じられる。

市民企画イベント

【小 寺】

市民発の企画で紹介したいのが、吃音の企画です。ことばの障害を知ってほしいっていう発想から生まれたものです。私たちには、吃音っていう発想がそもそもありませんでした。これは、読書介助犬っていうイベントをしたいっていう女性の方がいました。具体的には、音読が苦手な子が、学校とかで音読するとくすくすと笑われたのだそうです。それを動物、セラピードッグを使って、そこで音読して音読を好きになってもらうという、アメリカでできたプログラムを伊丹でやりたいってことでした。そしたら吃音の方が、僕も一緒にやりたいってことになって、吃音の方とセラピードッグの方がくっついて読書介助犬をやったりとか、図書館が関わらないとろころでどんどん繋がっていきました。セラピードッグ、吃音イベントの単発で終わったと思うことが、運営会議により、読書介助犬というイベントに発展しました。こういうことは運営会議がないと難しいと思います。

いつも運営会議でもいろんなアイデアがでるんですが、とりあえずやろうかって感じでやっています。失敗を恐れずに、とりあえず一回やってみようって。運営会議では先月のイベントを紹介して、それでみんなでダメ出しをしあうっていう時間もあって。そこで揉んでいけばいいっていうことから気楽に提案ができるのです。

やはり一回やってみることが大きいですね。普通は最初からアイデアを潰そうとする人とが多いのではないですか。

本当に積極的な感じです。気軽にやっているし、あと市民の方と接して大事だなと思うのはスピード感ですね。承諾が遅いと市民が離れていってしまいます。だいたい提案していただいてから、2、3ヵ月くらいではもう実現するようなくらいのスピード感で行っています。

市長の想い

伊丹市の市長は理解がありますか?

【小 寺】

すごく理解あります。LoYも最初は市民の人が知っていて目指そうよって言いだして、図書館も賛同し、みんなでことば蔵の目標はLibrary of the Year受賞といって活動していたら、市長の耳に入ったみたいで。それでいつの間にやら施政方針に。もう義務のようになってしまって、毎年夏8月、9月くらいに落選しましたっていう報告を、2、3年くらいしました。

【綾 野】

私は図書館開館前の古くから関わっていますが、図書館を建てる時も一部反対があったんです。しかし、運営会議、伊丹公論、三余学寮、ビブリオバトル、まちゼミ、しおリンピックなどの様々な企画を考え実施することで、今ではLibrary of the Yearをいただいたので、少し答えを出せたと思っています。

ことば蔵のよさは来館してわかることが多いと感じました。日本の図書館の歴史的な変遷をみると20年、30年単位で変わってきましたが、この図書館がその変遷の起点になればいいと思っています。

<インタビューにあたり、ご協力いただいた方々>

(都市活力部 参事 兼 教育委員会事務局生涯学習部 参事)

綾野 昌幸氏

(伊丹市立図書館 ことば蔵 館長)

三枝 芳美氏

(伊丹市立図書館 ことば蔵 職員)

小寺 和輝氏

伊丹市立図書館 ことば蔵

〒664-0845

兵庫県伊丹市宮ノ前3丁目7番4号

TEL:072-783-2775(代)

072-784-8170(交流貸室担当)

FAX:072-784-8091

URL:http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/